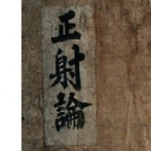

<p><b><span data-ke-size="size18">차운풍고난사장편 소고</span></b></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 70.3645%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 34.4893%;">1. 차운풍고난사장편 소개<br>2. 차운풍고난사장편 풀이<br>3.&#160;박근&#160;박사의&#160;논문에서&#160;관련&#160;사항&#160;요약<br>4.&#160;정사론의&#160;관점에서의&#160;고찰<br>&#160; &#160;1) 사(&#18486;)와 사(射)의 구별<br>&#160; &#160;2) 온몸으로 활쏘기(須以全身&#18486;)</td><td style="width: 35.8764%;">&#160; &#160;3) 동력원으로서의 다리<br>&#160; &#160;4) 규구의 의미<br>5. 맺음말<br>&#160; &#160;첨부 1. 풍고의 한시<br>&#160; &#160;첨부 2. 차운풍고난사장편 원문 이미지<br>&#160; &#160;첨부 3. 차운풍고난사장편 자전</td></tr></tbody></table></div><p>&#160;</p><p><b>1. 차운풍고난사장편 소개</b></p><p>&#160;</p><p>차운풍고난사장편은 두실유고에 실린 한시입니다.</p><p>&#160;</p><p>풍고 김조순(金祖淳, 1765년 ~ 1832년)이 활쏘기의 어려움을 토로하며,</p><p>두실 심상규(沈象奎, 1766년 ~ 1838년)에게 한시를 보냅니다.</p><p>&#160;</p><p>이 한시에 화답하여 보낸 시가 바로 차운풍고난사장편입니다.</p><p>&#160;</p><p>박근 박사님은 사법비전공하를 연구한 논문에서, 이 시를 소개하고 있습니다.</p><p>&#160;</p><p><a href="https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003066719" target="_blank" class="ke-link">☞ 참고사항 : 박근, 『사법비전공하(射法秘傳攻瑕)』의 사법(射法)에 대한 연구 : 참법(站法)에 대한 연구를 중심으로,</a></p><p><a href="https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003066719" target="_blank" class="ke-link">한국체육철학회, 2024년.</a></p><p>&#160;</p><p><a href="https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003066719" target="_blank" class="ke-link">https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003066719</a></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>2. 차운풍고난사장편 풀이</b></p><p>&#160;</p><p>박근 박사님의 풀이는 굵은 문자로 표시하였습니다.</p><p>보통 굵기의 풀이는 필자가 추가한 것입니다.</p><p>&#160;</p><p>한문에서 빨간색 굵은 글자는, 풍고의 싯구와 댓구를 이루는 글자들입니다.</p><p>상대방 시의 운율을 빌려서, 또한 깊이 있는 내용을 썼던,</p><p>두실의 문장력에 저절로 감탄이 나옵니다.</p><p>&#160;</p><p>풍고의 30행의 문장에 맞추어,</p><p>두실도 30행의 문장으로 화답했습니다.</p><p>&#160;</p><p>편의상 4행씩 나누어 표시하겠습니다.</p><p>(풍고의 한시, 두실의 한시 원문 이미지와 자전은 글의 끝에 첨부합니다.)</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><span data-ke-size="size20">次&#38901;楓&#33263;難射長篇</span>&#160;활쏘기의 어려움을 토로한 풍고의 장편을 보고, 차운하여 화답하다<br><br>欲說&#18486;之&#29573;&#160;&#160;<b>활쏘기의&#160;오묘함에&#160;대해&#160;말하려&#160;하나</b><br>此語殊玄<span style="color: #ee2323;"><b>漠</b>&#160;</span><b>&#160;이&#160;말은&#160;유달리&#160;심오하고&#160;막막하네.</b>&#160;<br>人謂射以手&#160;&#160;<b>사람들은&#160;활쏘기를&#160;손으로&#160;한다는데</b><br>我謂&#18486;以<span style="color: #ee2323;"><b>脚</b></span>&#160;<b>&#160;나는&#160;활쏘기를&#160;다리로&#160;한다고&#160;여기네.</b><br><br>彼爲地中蝟&#160;&#160;<b>저는&#160;땅속의&#160;고슴도치요</b><br>我爲枝上<span style="color: #ee2323;"><b>鵲</b></span>&#160;<b>&#160;나는&#160;나뭇가지&#160;위의&#160;까치라네.</b><br>脚固非執射&#160;&#160;<b>다리가&#160;진실로&#160;활을&#160;잡지는&#160;못하지만</b><br>無脚手仍<span style="color: #ee2323;"><b>弱</b></span>&#160;&#160;<b>다리가&#160;없으면&#160;손은&#160;이내&#160;약해진다네.</b><br><br>鵲固無他異&#160;<b>&#160;까치는&#160;참으로&#160;별&#160;다른&#160;게&#160;없는데도</b><br>蝟見自畏<span style="color: #ee2323;"><b>約</b></span>&#160;&#160;<b>고슴도치가&#160;보고&#160;절로&#160;두려워&#160;움츠리네.</b><br>須以全身&#18486;&#160;&#160;<b>모름지기&#160;온&#160;몸으로&#160;쏘아야만&#160;하니</b><br>所發皆可<span style="color: #ee2323;"><b>却</b></span>&#160;&#160;<b>발사한&#160;화살&#160;모두&#160;가히&#160;물리쳐&#160;나가네.</b><br><br>臂雖極機運&#160;&#160;<b>팔은&#160;비록&#160;기회와&#160;운을&#160;다하더라도</b><br>心如有嫌<span style="color: #ee2323;"><b>&#24589;</b></span>&#160;&#160;<b>마음은&#160;불만과&#160;부끄러움이&#160;있는&#160;법이네.</b><br>任力&#20760;能<span style="color: #ee2323;"><b>&#24384;</b></span>&#160;&#160;<b>힘을&#160;다하여&#160;활을&#160;잔뜩&#160;당겨야&#160;하니</b><br>欲巧終虛<span style="color: #ee2323;"><b>拓</b></span>&#160;&#160;<b>기교를&#160;부리려&#160;하면&#160;마침내&#160;헛쏘게&#160;되네.</b><br><br>基鄕而猿號&#160; 고향에서 원숭이(무지기)가 포효하고<br>&#32703;仰則烏落&#160; 후예가 태양을 바라보니, 까마귀로 변해 떨어진다네.<br>偉哉技至此&#160; 훌룡하도다! 재주가 이럴 수가 있는가?<br>其神常自<span style="color: #ee2323;"><b>若</b></span>&#160; 그 신묘함이 언제나 변치 않는다네.<br><br>人之不能然&#160; 사람들은 (후예처럼) 그러하지 못하는데<br>神擾妄先<b><span style="color: #ee2323;">作</span>&#160;&#160;</b>귀신(=욕심)은&#160;요망하게&#160;먼저&#160;작업한다네.<br>弧矢豈爾殊&#160; 활과 화살이 어찌 너희라고 다르겠는가?<br>鳥獸亦我<b><span style="color: #ee2323;">度</span></b>&#160; 새와 짐승 또한 나를 넘어 가버린다네.&#160;<br><br>嗟乎今之射&#160;&#160;<b>아!&#160;지금&#160;세상의&#160;활쏘기는</b>&#160; ( 에휴! 지금의 활쏘기는 )<br>規&#16531;惡智<span style="color: #ee2323;"><b>鑿</b></span>&#160;&#160;<b>법에&#160;나쁜&#160;꾀가&#160;붙어서</b>&#160; ( 규구가 사악한 꾀로 빠져 버렸다네. )<br>必要無不中&#160;&#160;<b>반드시&#160;맞힘만을&#160;요하니</b> ( 맞지 않음이 없는 것을 반드시 요구하니 )<br>不須爭一着&#160;&#160;<b>더불어 겨루어 볼 수가 없네.</b></p><p><br>我今<b>著</b>&#18486;說&#160; 나 이제 활쏘기를 설명하며 글을 보내니<br>憑君束高<span style="color: #ee2323;"><b>閣</b></span>&#160; 그대여, 누각에 올려두길 바라네.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>☞ 참고사항 :</p><p>&#160;</p><p>① 基鄕而猿號 고향에서 원숭이(무지기)가 포효하니</p><p>&#160;</p><p>무지기는 사예사일 설화에 나오는 괴물입니다.</p><p>무지기는 원숭이처럼 생겼으나, 코끼리보다 훨씬 힘이 세고,</p><p>강풍과 번개를 조종하며, 사람의 말을 이해할 수 있다고 합니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>② &#32703;仰則烏落 후예가 태양을 바라보니, 까마귀로 변해 떨어진다네.</p><p>&#160;</p><p>동이족 제후, 예가 9개의 태양을 활로 쏘아 떨어뜨렸는데,</p><p>떨어진 태양이 까마귀가 되었다는 설화를 기술하고 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>③ 鳥獸亦我度 새와 짐승 또한 나를 넘어 가버린다네.&#160;</p><p>&#160;</p><p>새와&#160;짐승&#160;또한&#160;나를&#160;넘어&#160;가버린다는&#160;것은,<br>활로 새와 짐승을 못 잡았다는 의미입니다.</p><p><br>度(도)는 &#39;넘는다&#39;는 의미로 풀이하였습니다.<br>度(도)는&#160;동사로&#160;사용되면,&#160;‘헤아릴&#160;탁’으로&#160;발음하기도&#160;합니다.<br><br>&#160; &#160; 하늘의 구름 짙게 덮어 어두우니 / 天雲昏&#27889;&#28461;<br>&#160; &#160; 관산을 넘는 나를 고달프게 하네 / &#24782;我度關山<br><br>☞ 인용문 출처 : 한국고전종합DB, 도곡집 제2권,<br><a href="http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_BT_0464A_0020_010_1100_2015_001_XML" target="_top" class="ke-link">http://db.itkc.or.kr/inLink?DCI=ITKC_BT_0464A_0020_010_1100_2015_001_XML</a></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>④ 不須爭一着&#160;&#160;<b>더불어&#160;겨루어&#160;볼&#160;수가&#160;없네.</b></p><p>&#160;</p><p>不須爭一着는 &#39;(활쏘기의 깊은 묘리를 알고 있는 그런 사람들과) 더불어 같이 겨루어 볼 수 없다&#39;는 의미입니다.</p><p>즉, 두실 자신의 주변에는 활쏘기의 깊은 묘리를 알고 있는 사람이 거의 없다는 뜻이기도 합니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>⑤ 憑君束高<b>閣</b>&#160;그대여, 누각에 올려두길 바라네.</p><p>&#160;</p><p>마지막&#160;문구&#160;束高閣은&#160;풍고의&#160;시와&#160;댓구를&#160;이룹니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160; &#160; 抱書臥高閣&#160; 책 안고 높은 누각에 눕는 것이 낫겠네</p><p>&#160;</p><p>그 누각에 누워서 사서삼경만 읽지 말고,&#160;<br>내가&#160;보낸&#160;시도&#160;같이&#160;놓아두고&#160;읽으라는&#160;잔소리입니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>3. 박근 박사의 논문에서 관련 사항 요약</b></p><p>&#160;</p><p>① 이 시는 1808년 순조 8년 무렵에 보낸 것으로 확인된다.</p><p>&#160;</p><p>② 풍고는 당시에 훈련대장으로서, 자신의 활쏘기에 문제가 있음을 토로하고 있다.</p><p>&#160;</p><p>③ 풍고는 공습(工習, 공들여 익힘)에 마음을 붙이지 않은 것을 원인으로 뽑고 있는데,</p><p>&#39;공습 = 참법&#39;으로 추정한다.</p><p>&#160;</p><p>④ 나뭇가지 위의 까치는 나뭇가지를 발로 움켜쥐고 있으므로, 파중(把中)을 의미한다.</p><p>파중은 발가락으로 발가락 가운데 용천혈을 움켜쥐고 있는 것이다.</p><p>&#160;</p><p>⑤ 온몸으로 쏘는 것(須以全身&#18486;)은 전사(轉射)를 의미한다.</p><p>&#160;</p><p>⑥ 참법은 중력과 일직선 상으로 정렬된 상태를 요구하기 때문에, 화살을 발시하는 힘은 지면반발력으로 작용한다.</p><p>&#160;</p><p>⑦ 두실유고에 활쏘기와 관련된 내용이 1편이기에, 두실 심상규가 활쏘기에 심취하지는 않았지만,</p><p>이러한 사법의 심의를 얻을 수 있던 것은, 이에 대한 보편적인 인식이 있었기 때문일 것으로 추정된다.</p><p>&#160;</p><p>⑧ 과녁만 맞추는 것에 치중하는 세태를 비판한 내용으로 볼 때,</p><p>두실 심상규는&#160;참법과 전사, 파중 등에 대하여, 미리 알고 있을 것이라고 추정한다.</p><p>&#160;</p><p>즉, 1799년 발간된 사법비전공하를 통하여 참법에 대해 알았다기 보다는,</p><p>사법비전공하가 &#39;1808년 당시까지 전승된 우리 활쏘기&#39;를 잘 설명하고 있다고 추정할 수 있다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>4. 정사론의 관점에서의 고찰</b></p><p>&#160;</p><p><b>1) 사(&#18486;)와 사(射)의 구별</b></p><p>&#160;</p><p>차운풍고난사장편에서 활쏘기를 뜻하는 문자를 구분하여 사용하고 있습니다.</p><p>차운풍고난사장편 본문에서, 사(&#18486;)는 4번, 사(射)는 3번 나옵니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160; &#160; 사(&#18486;) = 선대의 활쏘기, 온몸을 쓰는 활쏘기</p><p>&#160; &#160; 사(射) = 작금의 활쏘기, 오로지 맞추기 위한 활쏘기</p><p>&#160;</p><p>선대의 활쏘기와 비교하여,</p><p>작금의 활쏘기 세태를 비판하는 내용은,</p><p>차운풍고난사장편(1808년)을 비롯하여, 경세유표(1817년), 정사론(1812년 또는 1872년)&#160; 등 당대의 여러 글에서도 확인할 수 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>2) 온몸으로 활쏘기(須以全身&#18486;)</b></p><p>&#160;</p><p>필자는 십여년 동안 &#39;온몸으로 활쏘기&#39;를 주장하고 있습니다.</p><p>&#39;온몸으로 활쏘기&#39;는 &#39;몸을 꼿꼿이 하고, 하체의 힘으로 상체를 당기는 동작&#39;을 의미합니다.</p><p>&#160;</p><p>정사론 제22에서도 설명하고 있듯이,</p><p>&#39;손 - 팔 - 견갑 - 등 - 견갑 - 팔 - 손&#39;으로 이어지는 수평의 근육들보다는,</p><p>&#39;머리 - 목 - 견갑 - 흉갑 - 허리 - 골반 - 넓적다리 - 종아리 - 발&#39;로 이어지는 수직의 근육들이 더 많이 발달되어 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>須以全身&#18486;를 전사(轉射)로 풀이하는 박근 박사님의 견해와는 차이가 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>3) 동력원으로서의 다리</b></p><p>&#160;</p><p>필자는 소타를 &#39;흉곽을 떨구는 동작&#39; 또는 &#39;하체를 떨구는 동작&#39;으로 설명하고 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>소타가 &#39;몸을 땅으로 주저앉듯이 떨구는 동작&#39;이라면,</p><p>소료는 &#39;정수리를 하늘로 향하도록 몸을 꼿꼿이 세우는 동작&#39;을 의미합니다.</p><p>&#160;</p><p>&#39;넓적다리의 힘으로 허리와 골반을 내리는 동작&#39;과</p><p>&#39;발바닥으로 온몸을 세우는 동작&#39;은 다리의 근육을 반드시 사용하게 됩니다.</p><p>&#160;</p><p>박근 박사님의 참법에서 다리는, 시즈 탱크(게임 스타크래프트)의 고정 받침대 역할을 한다고 할 수 있습니다.</p><p>필자가 주장하는 다리의 역할은 엔진, 동력원 그 자체입니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>4) 규구의 의미</b></p><p>&#160;</p><p>규는 컴퍼스같은 각도기를, 구는 &#39;ㄱ&#39;자 각은 곱자를 의미합니다.</p><p>맹자 이루상 편에서 규구를 다음과 같이 설명하고 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160; &#160; 規矩, 方員之至也, 聖人, 人倫之至也.</p><p>&#160; &#160; 규구는 방원의 지극함이요, 성인은 인륜의 지극함이다.</p><p>&#160;</p><p>정사론 사론에서도 &#39;하늘에는 일월의 도가 있고, 땅에는 사람과 물건의 도가 있고,</p><p>활쏘기에는 군자의 도가 있다&#39;고 기술하고 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>천지인은 우리 민족의 뿌리와 같은 사상입니다.&#160;</p><p>하늘을 공경하고, 백성과 고향을 사랑하고, 사람을 존중하는 것을 의미합니다.</p><p>&#160;</p><p>정사론과 두실의 시에 규구라는 공통점이 있기는 하지만,</p><p>규구는 당시 사회에서 &#39;기본에 충실하라&#39;라는 의미로 사용된 것 같습니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>5. 맺음말</b></p><p>&#160;</p><p>박근 박사님의 논문을&#160;세미나 개최 일주일 전에야 보았습니다.</p><p>(4월 26일에 국궁신문에 올리신 논문을 확인하지 않았었습니다.)</p><p>&#160;</p><p>어떤 내용을 알면, 그것을 한 문장 또는 한 단어로 비유하여 표현할 수도 있습니다.</p><p>그 내용을 모르는 사람에게, 그 내용을 설명하려면, 10시간도 부족할 수 있습니다.</p><p>&#160;</p><p>차운풍고난사장편을 읽으면서, 깜짝 놀랐습니다.</p><p>정사론의 내용과 99% 일치했기 때문입니다.</p><p>&#160;</p><p>좋은 문장을 소개하여 주신 박근 박사님에게 감사의 말씀을 전합니다.</p><p>차후로도 훌륭한 문장들이 발굴되어서, 우리 활쏘기가 더욱 풍성해질 수 있기를 기원해 봅니다.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>첨부 1. 풍고의 한시</b></p><p>&#160;</p><p>굵은 글자 한글 풀이는 박근 박사님께서,</p><p>보통 글자 한글 풀이는 필자가 하였습니다.</p><p>&#160;</p><p>편의상 6행씩 나누어 표시하겠습니다.</p><p>&#160;</p><p>步溪至中日閣&#160; 개울을 걸어 중일각에 이르니,<br>伴衛士射的&#160; 두명의 위사가 과녁에 활을 쏘네.<br>漫賦十五韻&#160; 감흥이 일어나 15개 운율을 지어,</p><p>呈斗室&#160; 두실에게 보낸다.<br><br>交冬木葉脫&#160; 동지를 넘겨 나뭇잎은 옷을 벗었고</p><p>山氣&#31365;以漠&#160; 산기운을 바라보니 막막함이 있네.</p><p>豹直少所事&#160; 숙직하려니 일할 바는 적고<br>飯畢步林脚&#160; 식사 후에 숲을 걸어 (다리로) 자취를 남기네.</p><p>午煦溫可愛&#160; 오후의 온화하고 따스함이 가히 사랑스러운데<br>空原&#22122;鴉鵲&#160; 빈 들판에는 갈까마귀와 까치만 지저귀네.</p><p>&#160;</p><p>一思調臂力&#160;&#160;<b>팔&#160;힘을&#160;단련할까&#160;하는&#160;생각에</b><br>彈弦試&#24375;弱&#160;&#160;<b>활시위&#160;튕기며&#160;강약을&#160;시험하자</b></p><p>衛士來肄巧&#160;&#160;<b>위사들이&#160;와서&#160;재주를&#160;익히니</b><br>十&#32806;不待約&#160;&#160;<b>약속도&#160;없이&#160;십우가&#160;이루어졌네.</b></p><p>指矢對&#22539;立&#160;&#160;<b>화살&#160;손에&#160;들고&#160;살받이&#160;마주해&#160;서서</b><br>審勢乍前却&#160;&#160;<b>형세를&#160;살피며&#160;잠시&#160;나아갔다&#160;물러났다&#160;했는데</b></p><p><br>揚棲不在皮&#160;&#160;<b>날아가&#160;머문&#160;곳이&#160;과녁에&#160;있지&#160;않으니</b><br>&#32404;送旋悔&#24589;&#160;&#160;<b>쏘자마자&#160;후회되고&#160;부끄러웠네.</b></p><p>緬彼由與&#32703;&#160;&#160;<b>생각건대 저 유</b>(=양유기)<b>와 예라는 명궁은</b><br>百彎無虛拓&#160;&#160;<b>백&#160;번을&#160;당겨&#160;적중하지&#160;않은&#160;적&#160;없었는데</b></p><p>如何我志&#24384;&#160;&#160;<b>어이하여&#160;나는&#160;만작에&#160;신중히&#160;했으면서도</b><br>箭箭去自落&#160;&#160;<b>화살마다&#160;날아가다&#160;저절로&#160;떨어지니</b></p><p><br>諒異器不精&#160;&#160;<b>진실로&#160;이상하니&#160;활이&#160;정밀하지&#160;않은&#160;것인가?</b><br>亦非力不若&#160;&#160;<b>나&#160;또한&#160;힘이&#160;저들만&#160;못한&#160;것도&#160;아닌데</b></p><p>兩手邈不從&#160;&#160;<b>두&#160;손은&#160;아득히&#160;뜻대로&#160;되지&#160;않고</b><br>尾輟反首作&#160;&#160;<b>생각하면&#160;생각할수록&#160;원점만&#160;빙빙&#160;도니</b></p><p>試復求諸身&#160;&#160;<b>한번&#160;다시&#160;내&#160;몸에&#160;돌이켜&#160;구해&#160;보았지만</b><br>芒然昧所度&#160;&#160;<b>망연하여&#160;아무것도&#160;생각하지&#160;못하겠으니</b></p><p><br>譬如愚人事&#160;&#160;<b>비유&#160;하건데&#160;어리석은&#160;사람이&#160;일을&#160;할&#160;때</b><br>渴急始井鑿&#160;&#160;<b>목이&#160;말라서야&#160;우물을&#160;파는&#160;것과&#160;같네.</b></p><p>置置且休&#24672;&#160;&#160;<b>내버려두고&#160;괴이하게&#160;여기지&#160;말자.</b><br>工習非素著&#160;&#160;<b>기술을&#160;익힘은&#160;평소&#160;마음&#160;둔&#160;것도&#160;아니니</b></p><p>不如歸繹心&#160;&#160;<b>돌아가&#160;기쁜&#160;마음으로</b><br>抱書臥高閣&#160;&#160;<b>책 안고 높은 누각에 눕는 것이 낫겠네.</b></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><b>첨부 2. 차운풍고난사장편 원문 이미지</b></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignLeft" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1RT5U/49cfc8864ff93f3702b5de4dc1d7e56449ee063f" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1RT5U/49cfc8864ff93f3702b5de4dc1d7e56449ee063f" data-origin-width="511" data-origin-height="701"></div><p>&#160;</p><p><b>첨부 3. 차운풍고난사장편 자전</b></p><p>&#160;</p><p>자전이 필요하신 분을 위하여 첨부합니다.</p><p>문장의 순서는 오른쪽에서 왼쪽으로, 위에서 아래로 배치했습니다.<b></b></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 67.7194%;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">나 아&#160;</span><span data-ke-size="size14">我<br></span><span data-ke-size="size14">일컫을 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">謂</span><br><span data-ke-size="size14">射&#160;</span><span data-ke-size="size14">=&#160;</span><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#18486;</span><br><span data-ke-size="size14">써 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">以</span><br><span data-ke-size="size14">다리 각&#160;</span><span data-ke-size="size14">脚</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">사람 인&#160;</span><span data-ke-size="size14">人</span><br><span data-ke-size="size14">일컫을 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">謂</span><br><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">射</span><br><span data-ke-size="size14">써 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">以</span><br><span data-ke-size="size14">손 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">手</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">이 차&#160;</span><span data-ke-size="size14">此</span><br><span data-ke-size="size14">말씀 어&#160;</span><span data-ke-size="size14">語</span><br><span data-ke-size="size14">유달리 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">殊</span><br><span data-ke-size="size14">현묘할 현&#160;</span><span data-ke-size="size14">玄</span><br><span data-ke-size="size14">막막할 막&#160;</span><span data-ke-size="size14">漠</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">하고자할 욕&#160;</span><span data-ke-size="size14">欲</span><br><span data-ke-size="size14">말씀 설&#160;</span><span data-ke-size="size14">說</span><br><span data-ke-size="size14">射&#160;</span><span data-ke-size="size14">=&#160;</span><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#18486;</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">之</span><br><span data-ke-size="size14">묘할 묘&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#29573;</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">없을 무&#160;</span><span data-ke-size="size14">無</span><br><span data-ke-size="size14">다리 각&#160;</span><span data-ke-size="size14">脚</span><br><span data-ke-size="size14">손 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">手</span><br><span data-ke-size="size14">이내 잉&#160;</span><span data-ke-size="size14">仍</span><br><span data-ke-size="size14">약할 약&#160;</span><span data-ke-size="size14">弱</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">다리 각&#160;</span><span data-ke-size="size14">脚</span><br><span data-ke-size="size14">한결같을 고&#160;</span><span data-ke-size="size14">固</span><br><span data-ke-size="size14">아닐 비&#160;</span><span data-ke-size="size14">非</span><br><span data-ke-size="size14">잡을 집&#160;</span><span data-ke-size="size14">執</span><br><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">射</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">나 아&#160;</span><span data-ke-size="size14">我</span><br><span data-ke-size="size14">할 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">爲</span><br><span data-ke-size="size14">가지 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">枝</span><br><span data-ke-size="size14">위 상&#160;</span><span data-ke-size="size14">上</span><br><span data-ke-size="size14">까치 작&#160;</span><span data-ke-size="size14">鵲</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">저 사람 피&#160;</span><span data-ke-size="size14">彼</span><br><span data-ke-size="size14">할 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">爲</span><br><span data-ke-size="size14">땅 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">地</span><br><span data-ke-size="size14">가운데 중&#160;</span><span data-ke-size="size14">中</span><br><span data-ke-size="size14">고슴도치 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">蝟</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">바 소&#160;</span><span data-ke-size="size14">所</span><br><span data-ke-size="size14">쏠 발&#160;</span><span data-ke-size="size14">發</span><br><span data-ke-size="size14">모두 개&#160;</span><span data-ke-size="size14">皆</span><br><span data-ke-size="size14">가히 가&#160;</span><span data-ke-size="size14">可</span><br><span data-ke-size="size14">물리칠 각&#160;</span><span data-ke-size="size14">却</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">모름지기 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">須</span><br><span data-ke-size="size14">써 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">以</span><br><span data-ke-size="size14">온전할 전&#160;</span><span data-ke-size="size14">全</span><br><span data-ke-size="size14">몸 신&#160;</span><span data-ke-size="size14">身</span><br><span data-ke-size="size14">射&#160;</span><span data-ke-size="size14">=&#160;</span><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#18486;</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">고슴도치 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">蝟</span><br><span data-ke-size="size14">볼 견&#160;</span><span data-ke-size="size14">見</span><br><span data-ke-size="size14">스스로 자&#160;</span><span data-ke-size="size14">自</span><br><span data-ke-size="size14">두려워할 외&#160;</span><span data-ke-size="size14">畏</span><br><span data-ke-size="size14">묶일 약&#160;</span><span data-ke-size="size14">約</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">까치 작&#160;</span><span data-ke-size="size14">鵲</span><br><span data-ke-size="size14">한결같을 고&#160;</span><span data-ke-size="size14">固</span><br><span data-ke-size="size14">없을 무&#160;</span><span data-ke-size="size14">無</span><br><span data-ke-size="size14">다를 타&#160;</span><span data-ke-size="size14">他</span><br><span data-ke-size="size14">다를 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">異</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">하고자 할 욕&#160;</span><span data-ke-size="size14">欲</span><br><span data-ke-size="size14">기교 교&#160;</span><span data-ke-size="size14">巧</span><br><span data-ke-size="size14">마칠 종&#160;</span><span data-ke-size="size14">終</span><br><span data-ke-size="size14">빌 허&#160;</span><span data-ke-size="size14">虛</span><br><span data-ke-size="size14">넓힐 척&#160;</span><span data-ke-size="size14">拓</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">맡길 임&#160;</span><span data-ke-size="size14">任</span><br><span data-ke-size="size14">힘 력&#160;</span><span data-ke-size="size14">力</span><br><span data-ke-size="size14">다할 진&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#20760;</span><br><span data-ke-size="size14">능할 능&#160;</span><span data-ke-size="size14">能</span><br><span data-ke-size="size14">당길 구&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#24384;</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">마음 심&#160;</span><span data-ke-size="size14">心</span><br><span data-ke-size="size14">같을 여&#160;</span><span data-ke-size="size14">如</span><br><span data-ke-size="size14">있을 유&#160;</span><span data-ke-size="size14">有</span><br><span data-ke-size="size14">불만스러울 협&#160;</span><span data-ke-size="size14">嫌</span><br><span data-ke-size="size14">부끄러울 작&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#24589;</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">팔 비&#160;</span><span data-ke-size="size14">臂</span><br><span data-ke-size="size14">비록 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">雖</span><br><span data-ke-size="size14">다할 극&#160;</span><span data-ke-size="size14">極</span><br><span data-ke-size="size14">기회 기&#160;</span><span data-ke-size="size14">機</span><br><span data-ke-size="size14">운수 운&#160;</span><span data-ke-size="size14">運</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">그 기&#160;</span><span data-ke-size="size14">其</span><br><span data-ke-size="size14">신묘할 신&#160;</span><span data-ke-size="size14">神</span><br><span data-ke-size="size14">항상 상&#160;</span><span data-ke-size="size14">常</span><br><span data-ke-size="size14">스스로 자&#160;</span><span data-ke-size="size14">自</span><br><span data-ke-size="size14">같을 약&#160;</span><span data-ke-size="size14">若</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">훌륭할 위&#160;</span><span data-ke-size="size14">偉</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 재&#160;</span><span data-ke-size="size14">哉</span><br><span data-ke-size="size14">재주 기&#160;</span><span data-ke-size="size14">技</span><br><span data-ke-size="size14">이를 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">至</span><br><span data-ke-size="size14">이 차&#160;</span><span data-ke-size="size14">此</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">후예 예&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#32703;</span><br><span data-ke-size="size14">우러러볼 앙&#160;</span><span data-ke-size="size14">仰</span><br><span data-ke-size="size14">곧 즉&#160;</span><span data-ke-size="size14">則</span><br><span data-ke-size="size14">까마귀 오&#160;</span><span data-ke-size="size14">烏</span><br><span data-ke-size="size14">떨어질 락&#160;</span><span data-ke-size="size14">落</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">근본 기&#160;</span><span data-ke-size="size14">基</span><br><span data-ke-size="size14">고향 향&#160;</span><span data-ke-size="size14">鄕</span><br><span data-ke-size="size14">말이을 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">而</span><br><span data-ke-size="size14">원숭이 원&#160;</span><span data-ke-size="size14">猿</span><br><span data-ke-size="size14">부르짖을 호&#160;</span><span data-ke-size="size14">號</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">새 조&#160;</span><span data-ke-size="size14">鳥</span><br><span data-ke-size="size14">짐승 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">獸</span><br><span data-ke-size="size14">또 역&#160;</span><span data-ke-size="size14">亦</span><br><span data-ke-size="size14">나 아&#160;</span><span data-ke-size="size14">我</span><br><span data-ke-size="size14">넘을 도&#160;</span><span data-ke-size="size14">度</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">활 호&#160;</span><span data-ke-size="size14">弧</span><br><span data-ke-size="size14">화살 시&#160;</span><span data-ke-size="size14">矢</span><br><span data-ke-size="size14">어찌 기&#160;</span><span data-ke-size="size14">豈</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 이&#160;</span><span data-ke-size="size14">爾</span><br><span data-ke-size="size14">뛰어날 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">殊</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">귀신 신&#160;</span><span data-ke-size="size14">神</span><br><span data-ke-size="size14">어지럽힐 요&#160;</span><span data-ke-size="size14">擾</span><br><span data-ke-size="size14">망할 망&#160;</span><span data-ke-size="size14">妄</span><br><span data-ke-size="size14">먼저 선&#160;</span><span data-ke-size="size14">先</span><br><span data-ke-size="size14">지을 작&#160;</span><span data-ke-size="size14">作</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">사람 인&#160;</span><span data-ke-size="size14">人</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">之</span><br><span data-ke-size="size14">아니 불&#160;</span><span data-ke-size="size14">不</span><br><span data-ke-size="size14">능할 능&#160;</span><span data-ke-size="size14">能</span><br><span data-ke-size="size14">그럴 연&#160;</span><span data-ke-size="size14">然</span></td></tr><tr><td style="width: 16.0151%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">아니 불&#160;</span><span data-ke-size="size14">不</span><br><span data-ke-size="size14">모름지기 수&#160;</span><span data-ke-size="size14">須</span><br><span data-ke-size="size14">다툴 쟁&#160;</span><span data-ke-size="size14">爭</span><br><span data-ke-size="size14">한 일&#160;</span><span data-ke-size="size14">一</span><br><span data-ke-size="size14">붙을 착&#160;</span><span data-ke-size="size14">着</span></td><td style="width: 15.5677%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">반드시 필&#160;</span><span data-ke-size="size14">必</span><br><span data-ke-size="size14">요구할 요&#160;</span><span data-ke-size="size14">要</span><br><span data-ke-size="size14">없을 무&#160;</span><span data-ke-size="size14">無</span><br><span data-ke-size="size14">아니 부&#160;</span><span data-ke-size="size14">不</span><br><span data-ke-size="size14">가운데 중&#160;</span><span data-ke-size="size14">中</span></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">각도기 규&#160;</span><span data-ke-size="size14">規</span><br><span data-ke-size="size14">곱자 구&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#16531;</span><br><span data-ke-size="size14">악할 악&#160;</span><span data-ke-size="size14">惡</span><br><span data-ke-size="size14">지혜 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">智</span><br><span data-ke-size="size14">뚫을 착&#160;</span><span data-ke-size="size14">鑿</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">탄식할 차&#160;</span><span data-ke-size="size14">嗟</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 호&#160;</span><span data-ke-size="size14">乎</span><br><span data-ke-size="size14">이제 금&#160;</span><span data-ke-size="size14">今</span><br><span data-ke-size="size14">어조사 지&#160;</span><span data-ke-size="size14">之</span><br><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">射</span></td></tr><tr><td style="width: 31.5828%; text-align: right;" colspan="2"></td><td style="width: 16.5172%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">기댈 빙&#160;</span><span data-ke-size="size14">憑</span><br><span data-ke-size="size14">군자 군&#160;</span><span data-ke-size="size14">君</span><br><span data-ke-size="size14">묶을 속&#160;</span><span data-ke-size="size14">束</span><br><span data-ke-size="size14">높을 고&#160;</span><span data-ke-size="size14">高</span><br><span data-ke-size="size14">세울 각&#160;</span><span data-ke-size="size14">閣</span></td><td style="width: 16.9247%; text-align: right;"><span data-ke-size="size14">나 아&#160;</span><span data-ke-size="size14">我</span><br><span data-ke-size="size14">아제 금&#160;</span><span data-ke-size="size14">今</span><br><span data-ke-size="size14">기록할 저&#160;</span><span data-ke-size="size14">著</span><br><span data-ke-size="size14">射&#160;</span><span data-ke-size="size14">=&#160;</span><span data-ke-size="size14">쏠 사&#160;</span><span data-ke-size="size14">&#18486;</span><br><span data-ke-size="size14">말씀 설&#160;</span><span data-ke-size="size14">說</span></td></tr></tbody></table></div>

<!-- -->

카페 게시글

정사론 관련자료

차운풍고난사장편 소고

서로

추천 0

조회 9

24.07.07 21:34

댓글 0

다음검색