<div class="txc-textbox" style="border: 3px double rgb(203, 203, 203); background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 10px;"><p><span style="font-family: Batang, 바탕;">(전송: 레지나 변)</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">'숨 막히게 아름다운 섬이 숨 막히게 목 졸리고 있다.'</span></span></p><p><br></p><p><span style="font-family: Batang, 바탕;">http://h21.hani.co.kr/arti/photo/story/36810.html</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><font class="t18bk" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 18px; color: rgb(54, 54, 54); font-weight: bold; letter-spacing: -1px; line-height: 22px;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">슬픈 시간은 왜 멈추지 않는가</span></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><font class="t11brwn" style="font-family: Batang, 바탕; font-size: 11px; color: rgb(153, 50, 0); font-weight: bold;">[2014.04.14 제1006호]</font></td></tr><tr height="3"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr><td class="t14gry" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); letter-spacing: -1px; line-height: 19px; font-weight: bold;"><font color="#C21A1A"><span style="font-family: Batang, 바탕;">[포토2]</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">1948년 주민 160명이 학살된 제주 강정마을, ‘주검의 밭’을 해상 크레인이 점령하고</span><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2246053A534C6DDD1A" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="1.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_2246053A534C6DDD1A374A"/></span></p><p><span style="background-color: rgb(143, 143, 143); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-weight: normal; letter-spacing: -0.5px; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: gulim;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ ① 제주 해군기지 공사의 불법성을 감시하는 평화활동가의 목 위로 대형 크레인 줄이 겹쳐지고 있다. 마치 국가폭력에 목 졸려 질식돼온 제주도의 과거와 오늘을 은유하는 듯하다.</span></span></p></td></tr></tbody></table><p><br></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/243B663A534C6D611D" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="452" width="452" exif="{}" data-filename="2.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_243B663A534C6D611DA03C"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ ② 강정마을 ‘알점방’ 주인 김도실(76)씨가 3년 전 세상을 떠난 남편 김종원(1935년생)씨의 영정사진을 들고 있다. 남편은 가족 15명이 몰살당한 뒤 평생 ‘신경성 우울증 노이로제’로 고통받았다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/211D2D38534C6E2520" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="3.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_211D2D38534C6E252028EE"/></span></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ ③ 경찰은 1948년 11월16일 강정마을 주민들이 가족과 이웃의 안녕을 빌던 ‘큰당’ 옆 밭에서 10명을 학살했다. 피로 얼룩졌던 학살 현장은 현재 감귤나무로 푸르다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/277E934F534C6E4015" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="4.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_277E934F534C6E4015A30D"/></span></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ ④ 제주 곳곳에선 4·3 때 학살된 가족을 한꺼번에 모시는 제사상이 차려진다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/257FBE49534C6E571F" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="5.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_257FBE49534C6E571FA9D4"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ 4·3 희생자의 신발.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><p><span style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></p><p><span style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">섬이 목 졸리고 있다.</span></span></p><p><span style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">물 맑고 쌀 맑은 섬마을이 4월의 찬란한 꽃 속에서 숨 가쁘다. 총알이 박혀 울음길마저 막혔던 섬의 모가지를 거대한 크레인이 휘감아 질식시키고 있다.</span><font color="#C21A1A" style="font-family: Batang, 바탕;"><b>①</b></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">1948년 4월3일로부터 66년. ‘학살’이 지나간 제주에 ‘파괴’가 찾아왔다. 시간은 그저 흐르지 않았다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">늙은 아내(76)의 품에서야 젊은 남편은 평화로웠다.</span><font color="#C21A1A" style="font-family: Batang, 바탕;"><b>②</b></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">평생 전쟁에서 놓여나지 못한 남편에게 평화의 땅은 오직 아내의 작은 품뿐이었다. 시간이 아내의 얼굴에 주름을 파며 기억을 매장할 때도 남편은 총알이 생을 절멸시키던 그날(1949년 1월)에 머물며 세월을 거부했다. 부모·형제·사촌 15명이 몰살되던 순간 남편의 ‘영혼의 시계’는 멈췄다. 섬의 무당과 육지의 의사도 시계의 숨을 잇지 못했다. 군 토벌대는 칼로 자른 남동생 목을 어머니 손에 들려 서귀포 시내를 돌게 했다. 남편이 사진으로 남은 뒤에도 아내는 매년 15명의 밥을 제사상에 올렸다.</span><font color="#C21A1A" style="font-family: Batang, 바탕;"><b>④</b></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">살아남은 자는 시퍼런 달빛에 숨어 ‘가매기 모른 식게’(까마귀도 모르게 비밀리에 지내는 제사)를 치렀다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">너무 푸르러 슬픈 것들에겐 이유가 있다. 1948년 제주 강정마을 주민 160명이 학살됐다. ‘주검의 밭’에서 필사적으로 솟은 생명은 이 악물고 초록을 이뤘다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">‘큰당’ 앞에 세운 돌 위로 촛농이 정갈하게 굳었다. 강정마을 주민들이 가족과 이웃의 안녕을 빌며 신앙해온 나무다. 11월16일 중문지서 축성 공사에 동원된 주민들이 돌아왔을 때 군인과 경찰이 큰당 옆 밭에서 10명을 총살(‘큰당밭 학살사건’)했다. 핏물이 마른 밭에선 지금 감귤이 생동하고 있다.</span><font color="#C21A1A" style="font-family: Batang, 바탕;"><b>③</b></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">11월21일 경찰은 향사에 열 지어 앉은 주민 중 29명을 지명했다. ‘왕대왓’(큰 대나무밭) 부근 ‘서울집밭’(서울 사람이 소유한 밭)에 세워 총을 난사했다(‘왕대왓 학살사건’). “밭고랑마다 피가 흘렀다”고 당시 19살 청년 조병태(83)는 떠올렸다. 전신주 보수 공사에 끌려갔던 그는 5일 뒤 경찰에 체포돼 내란죄로 복역했다. 주검이 쌓였던 땅을 뚫고 소철이 무섭게 솟아오르고 있었다. 12월16일 강정초등학교 옆 매모루 동산(매가 앉은 모양의 동산)에선 도망자 가족이란 이유로 10명이 학살(‘매모루 학살사건’)됐다. 홀로 살아남은 소나무 옆에서 어린 연인이 봄볕을 쪼이며 서로를 갈구했다. 비단 같은 물이 하얗게 바다로 낙하하는 정방폭포(서귀포시 정방동) 아래로도 집단 살해된 주민들이 낙하했다.</span></p><span style="font-family: Batang, 바탕;"><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"></p></span><span style="font-family: Batang, 바탕;"><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"></p></span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/222A6D4E534C6E7413" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="a.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_222A6D4E534C6E74133C55"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ 제주의 무속은 풀 길 없는 억울한 죽음을 다독이는 ‘해원(解寃)의 손길’이다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/23301B4A534C6E882B" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="420" width="420" exif="{}" data-filename="b.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_23301B4A534C6E882BB466"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ 제주의 무덤 곁을 지키는 동자석.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/21273B4D534C6E9D10" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="c.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_21273B4D534C6E9D10DD4C"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ ⑧ 철조망으로 출입을 막은 해군기지 공사장 너머로 범섬이 보인다. 범섬은 고려 공민왕이 최영을 보내 ‘목호’(제주에서 말을 기르던 원나라 관리)와 그들을 도운 제주도민들을 토벌한 곳이다. 제주도민에게 육지의 왕조는 이국의 왕조와 다를 게 없었다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="290px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); letter-spacing: -0.5px; line-height: 19px;"><tbody><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span><td style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td align="center" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2314CB4C534C6EB111" class="txc-image" hspace="1" vspace="1" border="0" actualwidth="590" width="590" exif="{}" data-filename="d.jpg" style="clear:none;float:none;" id="A_2314CB4C534C6EB111CC3A"/></span></p><p><br></p></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"><tbody><tr><td class="imgtd" style="font-family: Dotum, &#65533;&#46573;&#65533;; font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 14px; padding: 6px 6px 4px 10px; background-color: rgb(143, 143, 143);"><div align="justify"><span style="font-family: Batang, 바탕;">≫ 제주4·3평화공원(제주시 봉개동)에 있는 행방불명자 묘지. 주검 없이 이름만 새긴 비석들 위로 안개가 흐른다. 정처를 갖지 못하고 끝없이 떠도는 희생자들의 넋처럼 보인다.</span></div></td></tr><tr><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td height="3px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table></td><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td width="15px" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr><tr height="15px"><span style="font-family: Batang, 바탕;"><td colspan="3" nowrap="" style="font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(77, 77, 77); line-height: 19px;"></td></span></tr></tbody></table><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br><span style="font-family: Batang, 바탕;">강정은 제주 유일의 쌀 경작지였다. 좋은 물(1급수)이 좋은 쌀(강정 특산품 ‘팔금’)을 키웠다. 경찰은 ‘산사람들’의 식량줄을 끊으려고 강정을 특별 관리했다. 논을 중심으로 분포했던 마을을 소개해 현재의 강정마을로 몰아넣었다. 주위에 돌담을 치고 주민들을 시켜 경계했다. 지금의 강정 지도는 4·3이 만들었다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">국가폭력은 대를 이어 쉬지 않고 일한다. 4·3이 변조한 강정이 다시 뒤틀리고 있다. 해녀가 쫓겨난 강정 앞바다는 해상 크레인이 점령했다. 총을 들고 도민을 토벌하던 국가는 크레인을 ‘앞에총’ 삼아 해군기지를 ‘투척’하고 있다. 바다는 철조망에 갇혀 자유를 잃었고</span><font color="#C21A1A" style="font-family: Batang, 바탕;"><b>⑧</b></font><span style="font-family: Batang, 바탕;">, 구럼비 바위는 깨져 방파제의 일부가 됐다. “4·3도 찢지 못했던 주민들의 유대가 해군기지 찬반을 두고 너덜너덜 조각났다”며 90살 넘은 유족은 한탄했다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">국가추념일 지정 뒤 첫 행사(4월3일)가 열렸다. 박근혜 대통령은 참석하지 않았다. 국가는 유족들 앞에서 &lt;아름다운 나라&gt;를 합창했다. 노랫말(“나는 행복한 사람”)이 66년 전의 총알처럼 유족들의 심장을 쏘았다. 하태경 새누리당 의원은 4·3 ‘희생자 자격’을 재심의하겠다며 법(제주 4·3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법) 개정안을 발의(4월2일)했다. 그때나 지금이나 국가는 눈 하나 깜짝하지 않는다. 제주는 언제나 이방의 섬이며 식민지였다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-family: Batang, 바탕;">‘아무 일 없이 늘 아름다운 나라’에서 숨 막히게 아름다운 섬이 숨 막히게 목 졸리고 있다.</span></p><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p><span style="font-family: Batang, 바탕;"><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"></p></span><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Batang, 바탕;">제주=사진 김흥구 다큐멘터리 사진가</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;"><a href="mailto:docare@naver.com" style="font-size: 12px; color: rgb(73, 73, 73);">docare@naver.com</a></span><span style="font-family: Batang, 바탕;">·글 이문영 기자</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span><span style="font-family: Batang, 바탕;"><a href="mailto:moon0@hani.co.kr" style="font-size: 12px; color: rgb(73, 73, 73);">moon0@hani.co.kr</a></span></b></p><span style="font-family: Batang, 바탕;"><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"></p></span><p align="justify" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: Gulim, 援대┝, verdana, AppleGothic, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -0.5px; line-height: 22px; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Batang, 바탕;">다큐멘터리 사진가 김흥구는 2003년부터 제주를 오가며 좀녜(해녀)와 4·3에 관한 사진 작업을 해오고 있다.</span><span style="font-family: Batang, 바탕;">&nbsp;</span></b></p></div><p><br></p>

<!-- -->

카페 게시글

강정마을 앨범

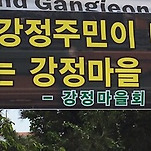

[한겨레 21 포토]1948년 주민 160명이 학살된 제주 강정마을, ‘주검의 밭’을 해상 크레인이 점령하고(전송)

다음검색