|

석굴암

1971년 봄 태국의 카밍스님이 불국사에 오셨다 범행주지스님과 담소하며 남방스님들은 아침공양은 안 한단다 그래서 차 대신 시원한 환타(오렌지)를 드시고 석굴암으로 본인이 모시기로 했다. 석굴암에는 월성 큰스님이 조실로 계셨다. 당시는 석굴암까지는 일주 도로가 없어 (공사중) 걸어서 골짜기로 올랐다. 그때는 석굴암 안으로 들어 갈수 있어 모든 석조물을 가까이 가서 볼수 있었다. 내 기억으로는 석가모니 본존 불 오른쪽 엉덩이 부분이 회손되었던 흔적과 11면 관세음보살의 11면중1개를 회손하여 다시 보존불과 같이 시멘트로 만들었던 것으로 기억된다. 당시 석굴암은 습기가 차서 곰팡이가 생겨 주위에 냉동시설로 곰팡이를 막았는데 그후 지금의 형태로 보수했다. 석굴암은 불국사와 같이 김대성공이 전생의 부모님을 위해 만들었다는 이공으로 만든 석굴이다. 석굴의 최대높이 25-26척 직경 22척 중심연대 5척 존불 9척 돌 360개 석상은 40명이다 석굴에 들어서면 좌우로 4명씩 팔부신장 전면으로 좌우 금강역사 작은 통오에는 4천왕(좌우 2명씩) 그리고 정중앙에 본존불 양옆으로 보살 10대제자 정 뒷편엔 11면 관세음보살 상단에 보살상을 합하여 40상이다 왼쪽부터 팔부신장 1 2 3 4 금강역사 1 증장천왕1 광목천왕1 대법천왕1 보현보살1 부르나 수보리 가섭 목그란타 사라불 십일면관세음보살 가전련 아나훈 나후라 아난 안난 문수보살 지석천왕 다문천왕 지국천왕 금강역사2 팔부신장 5 6 7 8 열개의 감실에는 8분의 보살 그리고 2개의 감실에 옥보살이 있고 11면 관세음보살 앞에 3층옥탑이 있어 동해에서 해가 뜨면 본존불에 백호에서 반사한 빛이 옥보살에 비취고 옥보살에서 반사한 빛이 3층옥탑에 비취어 부처님 온몸이 금빛으로 변하다고 들었다. 그러나 옥보살 2 삼층옥탑은 지금은 없다.

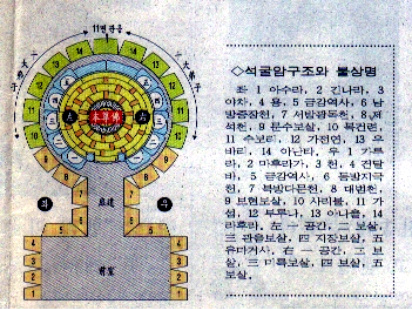

[석굴암불상군] 팔부신중상(169~186cm)이 있다. 원래는 불교 이전부터 인도에 있었던 신으로 불교에 수용되어 불법을 수호하는 신장상(神將像)으로 변한 것으로 부처가 설법할 때 항상 따라다니는 천부상이다. 그 이름은 천(天)·용(龍)·야차(夜叉)·건달바(乾婆)·아수라(阿修羅)·가루라(迦樓羅)·긴나라(緊那羅)·마후라가(摩喉羅伽)로 알려져 있으나 경전에 따라 약간씩 다르다. 이 가운데 머리에 용관을 쓴 용, 사자관을 쓴 건달바, 3개의 얼굴과 6개의 팔을 가진 아수라는 쉽게 확인할 수 있으나 나머지 상들은 구별이 어려워 정확한 명칭을 붙이기가 어렵다. 더욱이 입구 양쪽에 있는 각각 2구의 팔부신중은 굴 안의 상들과 비교해 조각수법이 현저하게 떨어져 후대에 조성된 것으로 보인다고 하여 아사달이 금강역사를 만들고 다른 석공이 팔부신장을 만들었다는 이야기도 전한다.

전실에서 원형주실 입구 양쪽에 있는 인왕상은 문지기의 역할을 하는 천부상이다. 상반신은 옷을 걸치지 않고 근육을 자랑하며 바람에 날리는 천의와 치맛자락이 특징적이다. 또한 번뇌와 망상을 깨뜨린다는 상징적인 무기인 금강저를 들고 있어 금강역사(金剛力士)라고도 부른다.

주실로 들어가는 비도 양쪽에는 각각 2구의 사천왕상이 조각되어 있는데 모두 갑옷을 입고 손에는 칼이나 창을 들고 악귀를 밟고 서 있다. 이 상들은 불법과 불국토를 사방에서 수호하는 호법신장상이다. 손에 탑을 들고 있는 상은 북방의 다문천(多聞天)으로 석굴암에서는 오른쪽 안쪽에 위치해 있으므로 그 옆의 상은 동방의 지국천(持國天)이다. 왼쪽 입구쪽의 상은 남방의 증장천(增長天), 그 안쪽의 상은 서방의 광목천(廣目天)으로 확인된다.

본존상이 모셔져 있는 원형의 주실 벽에는 15구의 부조상이 있고 벽 위에는 10개의 감실이 있는데 이 가운데 2곳은 비어 있고 나머지에는 8구의 보살좌상(86~95cm)이 있다.

우선 입구쪽에서 가까운 벽부터 보면, 양쪽의 처음 두 상은 범천과 제석천(213cm)으로 원래는 인도 아리안계의 브라마(Brahma)와 인드라(Indra) 신으로 불교에 귀의하여 불법수호와 전파에 중요한 역할을 맡고 있는 천부상이다. 범천은 오른손에 번뇌를 털어내고 마음을 청정하게 하는 불자(拂子)를 들고 있으며, 왼손에는 번뇌를 씻어준다는 물병인 정병을 들고 있다. 제석천은 무복(武服)을 입고 손에는 금강저를 들고 있으며 머리에 쓴 높은 관이나 늘어진 옷주름선과 천의 표현은 정교하면서도 부드러워 마치 회화적인 표현을 보는 듯 섬세하다.

이 두 천부상 옆에는 조그만 잔을 들고 서 있는 상과 길고 네모난 지물을 들고 서 있는 보살상이 있는데 그 명칭은 학자에 따라 의견이 다르다. 길고 네모난 물건을 들고 있는 상은 지혜제일의 문수보살(文殊菩薩:198cm)로 경권(經卷)을 들고 있으며, 그 반대편 상은 문수보살과 짝을 이루고 부처를 보좌하며 보살행을 실천하는 보현보살(普賢菩薩:198cm)로 추정된다. 부드러운 천의자락은 바람에 나부끼듯 가벼운 느낌을 주며 영락장식과 군의(裙衣)의 늘어진 주름이 서로 겹치면서도 입체감과 부드러운 조형미를 보여준다.

보살상 다음에는 양쪽으로 5인의 나한상(213~218cm)이 각기 다양한 자세로 지물을 들고 서 있는데 10대 제자를 표현한 것으로 생각된다. 제자들의 명칭은 경전을 통해서 알 수 있으나 석굴에 표현된 상들과 관련하여 각각의 상에 이름을 붙이기는 어렵다. 각 나한상들은 사색하는 듯한 얼굴표정에서 수행자의 모습을 느낄 수 있으며 몸체와 가사의 주름처리는 다른 조각상들과 마찬가지이다.

이 10대 제자 사이로 뒷벽 정면에는 정교한 조각수법으로 마치 회화작품과 같이 섬세하게 표현된 십일면관음보살상(218cm)이 있다. 관음보살상은 보살들 중에서 자비를 상징하는데 그 자비를 베푸는 대상에 따라 구제와 교화하는 방법이 다양하며 보살이 지닌 여러 감응력을 상징하기 위해 여러 개의 얼굴과 팔로 표현된다. 이 십일면관음보살상은 그 표현이 정교하고 조각기술이 완벽해 석굴암 불상뿐 아니라 통일신라시대 불상 양식의 정수를 대표한다.

주실의 윗벽 감실에 있는 8구의 상들은 모두 좌상이며 입체적으로 조각되어 있다. 그중 나한과 같이 승려머리를 한 상은 저 세상에 태어난 중생의 정토왕생을 위해 노력하는 지장보살로, 현존하는 최초의 지장보살상으로 추정된다. 머리에 쓴 보관에 아미타화불이 있는 상은 관음보살상, 뒷벽 중앙의 양쪽에서 서로 마주보고 대담하는 상은 왼쪽이 유마힐거사(維摩詰居士), 오른쪽이 문수보살로 확인되나 나머지 상들은 그 명칭을 알 수 없다. 보개석- 석굴암 맨 중앙 정수리에 있는 연꽃모양의 돌을 보개석이라고하다. 석굴암 창건당시 아사달이 석굴암을 완성시키는 마지막 보개석을 언고 기뻐하며 즐거운 마음으로 하루를 지냈는데 다음날 보니 보개석이 세조각으로 갈라져있었다. 아사달은 내가 정성이 부족하여 이런일이 일어났다고 낙심하고 대성통곡을 하다 문득 잠이 들었는데 꿈속에 흰옷을 입은 보살이 나타나 말하기를 인간이 하는 일에는 완전하 것은 없다며 갈라진 돌은 삼보를 의미하며 더 튼튼하게 해줄것이란 계시를 듣고 깨어보니 꿈이었다.(일제가 해체 할때 깨어지지 않았나 의심도 간다)

석굴암(石窟庵) 과 불국사(佛國寺) Seokguram Grotto and Bulguksa Temple 世界文化遺産 1995年 指定

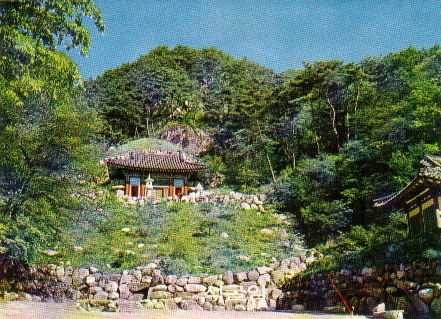

石窟庵 경주 토함산 중턱에 위치한 8C경 석굴로 내부 본존불상은 결가부좌한 채 동해바다를 응시하고 있다. 석굴 내부 벽면에는 11면 관음보살을 비롯한 보살과 10대 제자들이 매우 사실적이고 섬세하게 조각되어 있는극동 불교 예술의 진수이다.

토암산 일주문

좌우 금강역사

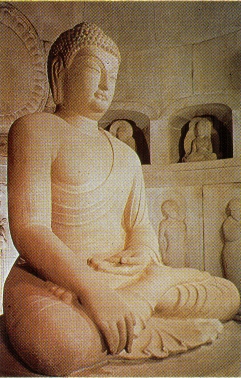

존불과 연꽃 후광대가 보인다

위에 세갈래로 갈라진 보개석 과 감실의 보살상이 보인다

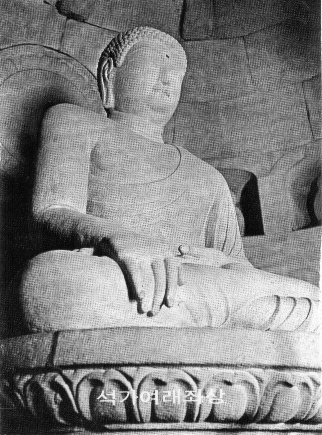

석굴암의 여러 상들 중에서 가장 대표적인 상은 원형주실의 본존불상(326cm)으로 주변 모든 상들의 구심체이다. 대좌까지 합쳐 약 500cm나 되는 큰 상이며 신체의 비례가 알맞고 각 부분이 부드럽고 세련된 솜씨로 조각되어 마치 살아 숨쉬는 듯한 부처의 형상을 하고 있다. 본존불은 오른쪽 어깨를 드러낸 우견편단(右肩偏袒)으로 법의를 걸쳤으며 두 다리는 결가부좌의 자세로 앉아 있다. 오른손은 땅을 가리키고 왼손은 모아진 두 다리의 중앙에 놓은 항마촉지인(降魔觸地印)을 하고 있는데, 이는 부처가 깨달음을 얻는 순간을 상징하는 것이다. 간략한 옷주름 표현은 상 전체의 단순한 조형성을 강조해주며 몸 전체에서 느껴지는 약간의 긴장감과 신비한 종교성이 어우러져 예배하는 사람의 마음을 경건하게 만드는 종교예술의 진수를 보여준다. 이 본존의 명칭에 대해서는 여러 설이 있다. 수인(手印)에 의해 인간세상에 태어나 득도(得道)한 석가모니불이라는 설과 부석사 무량수전 항마촉지인의 본존불이 아미타불인 것처럼 이 석굴암 본존불도 김대성을 비롯한 신라 왕실의 정토왕생을 바라는 의미에서 조성되었으므로 아미타불이라는 의견도 있다. 최근에는 불국사가 화엄종의 사찰이고 8세기 중엽 화엄종이 유행함에 따라 석굴암의 본존은 〈화엄경〉에 나오는 첫 장면을 나타낸 것으로, 보리수 밑에서 깨달은 석가모니가 부처의 형상으로 여러 대중과 보살들에게 그 깨달음의 황홀함을 보여주면서 문수보살과 보현보살을 통해 〈화엄경〉을 설하는 장면이라고 보는 견해도 있다. 그러나 항마촉지인의 부처 모습은 석가모니불뿐 아니라 모든 부처가 깨닫는 과정에서 반드시 거치는 단계를 상징하는 손 모양으로 해석할 수도 있다. 석굴암의 본존과 같은 항마촉지인의 불좌상 형식은 이후 통일신라 후기 및 고려시대까지 크게 유행했으며 오늘날까지도 그 맥이 이어지고 있다.

1960년대 석굴암 전경

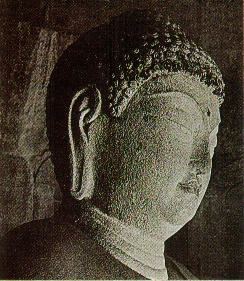

석굴암 본존불(일제시대)

석굴암 본존불(현재)

석굴암 십대제자

11면 관세음보살(두상이 11개)

금강역사입구에서 좌측

금강역사 입구에서 우측

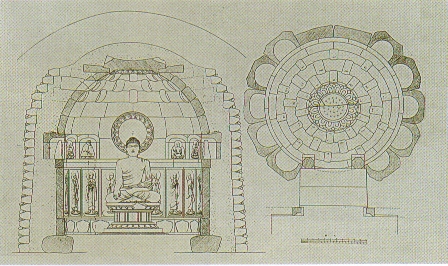

석굴암 전실과 본존실

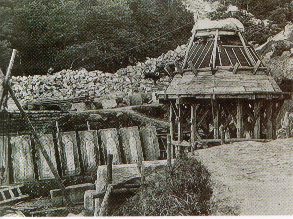

해체된 석굴암 석굴암 구조와 불상 이름

석굴암 단면도 양시도

석굴암 본전불

석굴암 사천왕상과 석가모니불

1968년대 석가모니 부처 석상(포스트카드)

1960년대 석가모니 부처 흑백사진 (포스트카드)

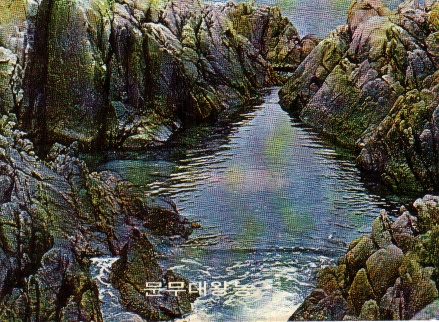

1960년 포스트카드 감포 문무대왕 해저능 (대왕암)

- 조화의 극치, 석굴암 - 깊이 14.8m, 높이 9.3m의 석굴 안에 본존불이 모셔져 있다. 이 석불은 1.58m의 좌대 위에 3.26m의 거대한 불상으로 굽타 양식으로 만들어 졌다. 석굴암의 제작에 사용된 화강암은 무려 3000여톤에 이른다고 한다. 놀라운 것은 지금으로부터 1300년 전에 세워진 이 석굴이 기하학적으로 완벽한 설계에 의해 만들어 졌다 는 점이다. 석굴의 평면은 반지름 12척(3.3m)으로 정확한 원을 이루고 있으며, 입구의 너비나 본존 석불의 높이 역시 반지름이 12척으로 되어 있다. 옛날엔 하루의 길이를 12시간으로 보았는데 이것은 하루의 길이와 일치한다. 그리고 원은 1년 365일을 상 징하는 것으로 본다. 석굴암이 뛰어난 것은 천연 동굴이 아닌 인공굴 안에 만들어 졌으며, 구형, 삼각형, 사 각형, 팔각형 등의 기하학적 구성에 의해 완벽한 조화와 통일을 이루고 있기 때문이다. 본존불의 좌대 방향은 방위각 117도(동으로부터 남으로 27도 방향)라고 하고 본존불은 좌대를 기준으로 동 에서 남으로 4도가 틀어져 있다고 한다. 즉, 현재 본존불은 방위각 121도로 되어 있다. 이것은 일제가 수리 공사를 할 때 본존불을 들어올리다가 잘못해서 그 방향이 틀어진 것으로 추측된다. 그 이유는 본존불과 좌대를 만들 때 애시당초 그 방향이 틀렸을 리 없고 본존불을 들어올리다가 뒷부분에 금이 간 모습을 확인할 수 있기 때문이다. 경주의 일출 방위각을 보면 동지 때는 119도, 춘·추분 때는 약 90 도, 하지 때는 약 60도로 나타나는데 석굴암의 본존불에는 사시사철 햇빛이 들어왔다는 이야기가 된다. 석굴암 아래에는 토함산 골짜기에서 내려오는 물을 받아서 마시는 감로수대가 설치되어 있다. 이 물은 석 굴암 내의 본존불상 바로 밑부분을 타고 내려오는 물줄기라고 한다. 그 물줄기는 인조 석굴을 떠받치는 암 반 사이를 흘러 석굴암 내의 습도를 조절하는 역할을 하기도 했는데 일제시대에 일본인들이 석굴암을 완전 히 해체하여 보수공사를 하면서 석굴암의 외벽과 밑을 시멘트로 짓이겨 놓고 물줄기도 석굴암의 바깥쪽으 로 돌려 놓았다고 한다.

일제시대와 광복 후 후손들의 손에 의해 석굴암은 그 원형을 상실하고 전혀 다른 모습으로 변해 버렸다. 우 리는 아직도 예전 석굴암의 건축 원리를 알지 못한다. 1000여 년이나 원형대로 보존될 수 있었던 옛 선조들 의 석굴암 건축 비법이 신기하기만 하다.

|

출처: 용인의 산수 이야기 원문보기 글쓴이: 백두