서당 - 서당에서 글공부하는 모습을 재미있는 이야기로 엮어낸 이 그림 역시 단원 김홍도 의 대표적인 풍속화이다.

훈장 선생님 앞에서 혼나는 학동과 혼나는 모습을 조롱하는 듯한 나머지 학동들의 모습을 묘사한 이 그림은 한 아이는 훈장선생님에게 방금 종아리를 맞았는지 대님을 다시 묶으면서 눈물을 닦고 있고 다른 아이들은 킥킥거리며 웃음을 참고 있다.

훈장도 지긋이 웃음을 머금고 있으나 튀어나온 광대뼈와 움추린 목, 각진 옷주름이 융통성 없는 선생님을 보는 것 같다.

정면이 아닌 사선구도의 짜임새 있는 화면 구성이 돋보이는 이 작품 역시 배경은 여백으로 처리되었으며, 굵은 선으로 단순하게 처리된 옷주름 등에서 김홍도 특유의 필치를 엿볼 수 있다.

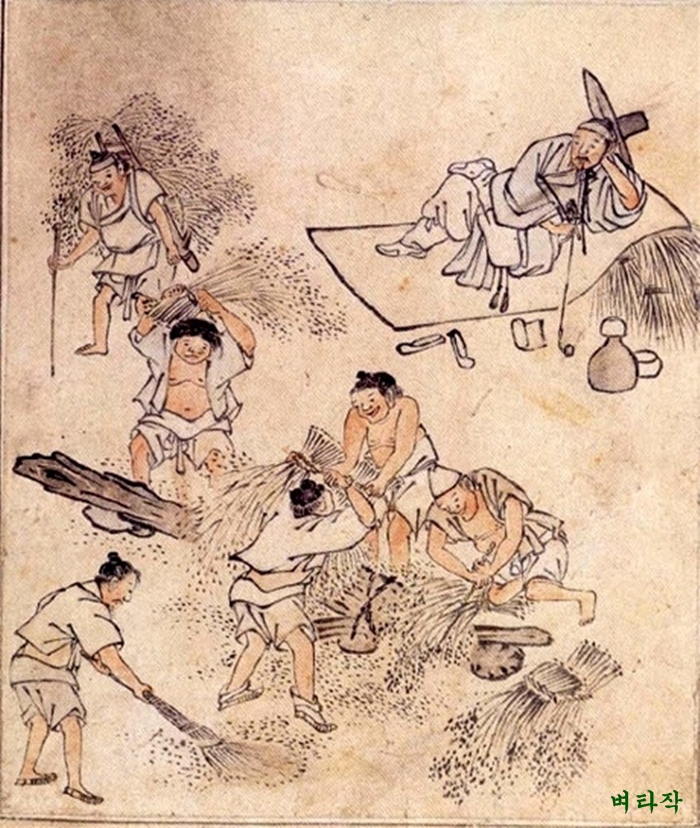

논갈이 - 두 마리의 황소가 쟁기를 끌고 한편에서는 쇠스랑으로 흙을 고루고 있다.

활쏘기 - 전복차림의 교관이 장정에게 활 쏘는 기술을 가르치는 모습을 그린 것으로 활을 잡은 장정의 손과 얼굴의 표정에서

긴장감을 느낄 수 있다.

씨름 - 맞붙어 힘을 겨루는 씨름꾼의 마지막 안간힘과 구경꾼들의 엇갈린 표정 및 탄성의 몸짓이 열띤 분위기가 손에 잡힐 듯 생생 하게 전달되고 있다.

당시는 단오절이면 어느 고을 할 것 없이 남정네는 활쏘기와 씨름판을 벌이고, 여인네는 그네 타기와 창포물에 머리감기로 전국이 떠들썩했다. 단오는 음력 5월 5일이라. 이제 막 힘든 모내기를 마치고 한 해의 풍년을 기원하는 뜻이 담긴 명절이었다.

사진도 없었던 그 시절에 그때의 광경을 실감나게 살펴볼 수 있는 것은 오로지 단원 김홍도가 그린 <씨름>이라는, 이 작은 그림 한 폭 덕택이다.

구경꾼은 모두 열아홉 명인데 한복판의 두 씨름꾼에게서 적당한 간격을 두고 둥글게 빙 둘러 앉았다.

땅에 놓인 위가 뾰족한 말뚝벙거지는 마부나 구종이 쓰는 모자다. 상투잡이둘 가운데 한 사람이

마부였던 모양이다. 오른쪽 가에는 구경꾼이 적은 대신에 씨름꾼의 발막신과 짚신을 나린히 놓아서 다른 쪽과 절묘한 균형을 잡고 있다.

그런데 많은 구경꾼들이 누가 이길 것인가에 예측불허의 긴장감이 넘쳐나는 이 와중에도 단 한 사람의 여유 만만한 이가 있다. 씨름꾼과 등을 진 채 목판을 둘러멘 떠꺼머리 엿장수가 그 사람인데 뭉뚱코에 사람 좋은 웃음을 띠고 혼자 딴청을 피우고 있다.

엿판에 놓인 엽전 세 닙에 마음이 흐뭇해서일까...

행상 - 남편은 지게에 물건을 지고 가면서 아내가 힘에 겨운 모습을 애처롭게 바라본다.

아내는 저고리 안에 아기를 업은 것도 힘이 든데 머리에 무거운 물건을 이고 있어 고개가 숙여진 모습이다.

무동 - 악공은 북, 장구, 피리, 대금 등을 연주하고 무동은 장단에 맞춰 춤을 춘다.

두 발이 땅에서 떨어져 춤추는 무동의 모습이 바로 앞에서 보는 듯 생동감이 넘친다.

기와이기 - 목공은 톱, 목줄, 자, 자귀, 대패로 목재를 다듬고 한 목공은 기둥을 세우고 다름추를 보고 있는 모습이다.

바닥에서 진흙을 이겨 밧줄로 올리고 기와를 던져 올리는 것을 와공이 잡는다.

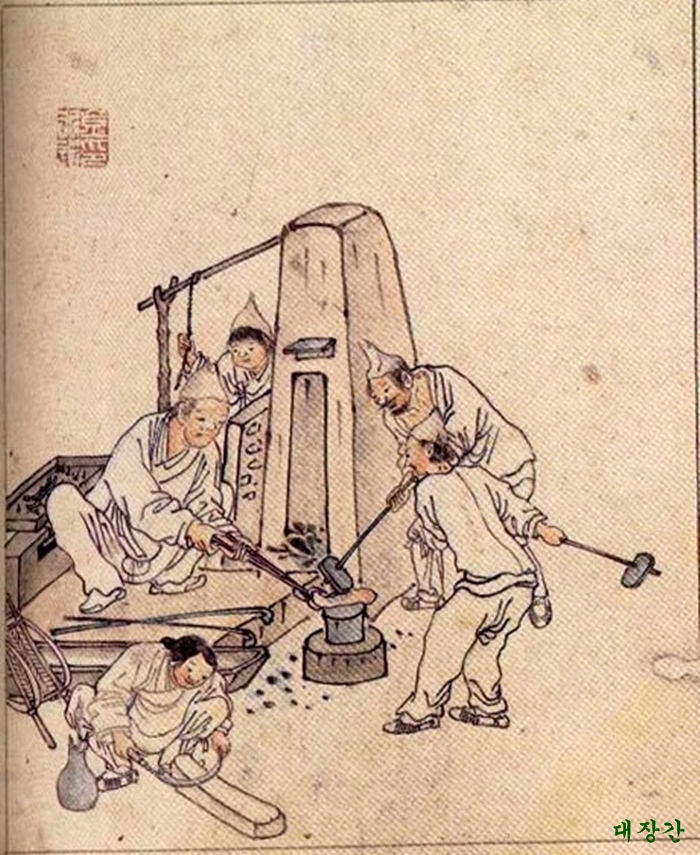

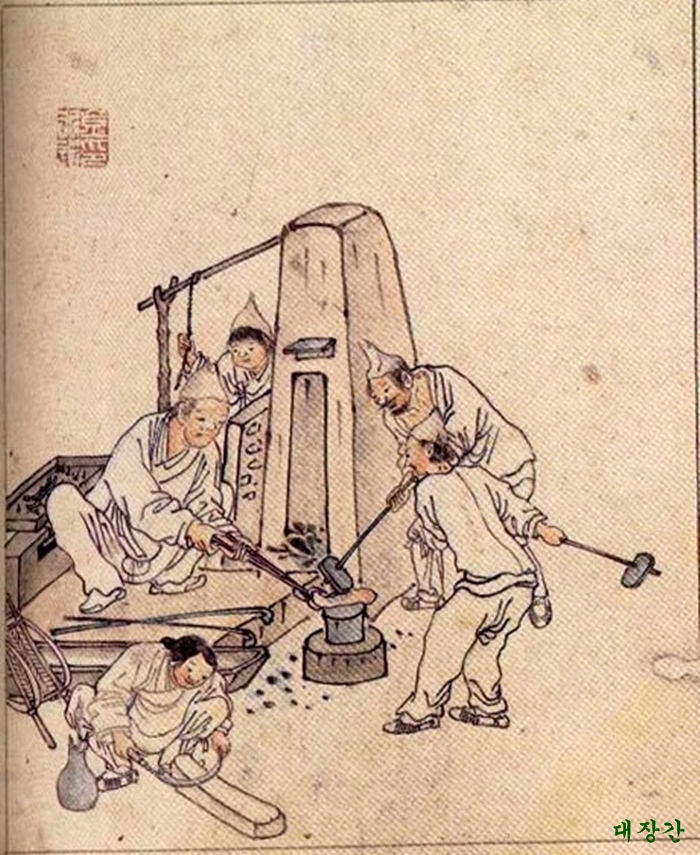

대장간 - 대장간은 쇠를 달구어 각종 연장(낫, 호미, 괭이, 삽, 칼 등)을 만드는 곳이다.

옛날에는 마을 단위로 대장간이 있어 무딘 연장을 불에 달구어 벼리기도 하고 새로 만들어내기도 하였다.

먼저 그림의 위쪽을 보면, 흙으로 쌓아 올린 화로가 있다. 높이가 어른 키보다 높은 것이 흥미로운데, 요즘은 이런 화로를 볼 수가 없다. 화로의 앞쪽에 화구가 있다. 그 속에 쇳덩이를 넣어 온도를 높인 뒤 꺼내어 두드리는 것이다.

화로 뒤에 고깔을 쓴 소년이 막대기를 잡고 있는데, 풀무질을 하고 있다.

풀무는 바람을 불어 넣어 불을 지피는 데 사용하는 도구다. 손으로 밀고 당기고 하는 손풀무가 있고, 발로 밟는 발풀무가 있다.

이건 손풀무다. 소년이 막대를 아래로 당겼다 놓으면 그때 바람이 화로로 들어간다.

풀무질을 계속해 주어야 화로 속의 온도가 쇠를 달굴 정도로 높아진다.

한 사람이 집게로 달군 쇳덩이를 잡고 있고, 두 사람이 번갈아가면서 메질을 한다. 이렇게 치는 도구를 쇠메, 치는 동작을 메질이라 한다. '메'라고 하면 못 알아들을 사람도 있는데, 찰떡을 만들 때 안반에다 .

찹쌀밥을 해 놓고 커다란 나무 몽둥이로 내리친다. 그 나무 몽둥이를 떡메라고 하는데, 나무로 만든 것이다.

하지만 대장간에서는 쇠로 만든 쇠메를 사용한다. 다시 그림을 보면 쇠메 하나는 벌건 쇳덩이를 막 내려치고 있고, 다른 쇠메는 다시 힘껏 치기 위해 먼 곳에서 힘을 모으고 있는 중이다.

앉아 있는 대장장이는 집게로 벌건 쇳덩이를 꽉 집고 있다. 벌건 쇳덩이를 손으로 집을 수 없으니, 이 집게 역시 대장간의 필수품이다. 쇳덩이는 쇠메를 치는 사람이 원하는 대로 요령껏 돌려야 한다.

사내 앞에는 긴 쇠자루가 있는데, 앞이 꼬부라진 것으로 보아 화로에 재를 긁어내는 물건일 것이다.

불에 불린 쇳덩이가 놓인 곳은 모루다. 쇳덩이를 메질해야 하니 모루 역시 쇠로 만드는 것은 당연지사다.

이렇게 해서 메질을 한 뒤 다시 물에 집어넣어 급격히 식히는 담금질을 한다.

담금질과 메질을 반복하는 과정을 통해 물건의 형태가 잡히는 것이다.

그림의 아래쪽에는 한 젊은이가 숫돌에 낫을 갈고 있다. 지게가 뒤에 있는 것으로 보아 농사꾼이 분명하다.

대장간은 연장을 새로 만들어 주기도 하고 이처럼 날이 무뎌진 연장을 벼려주기도 하였다.

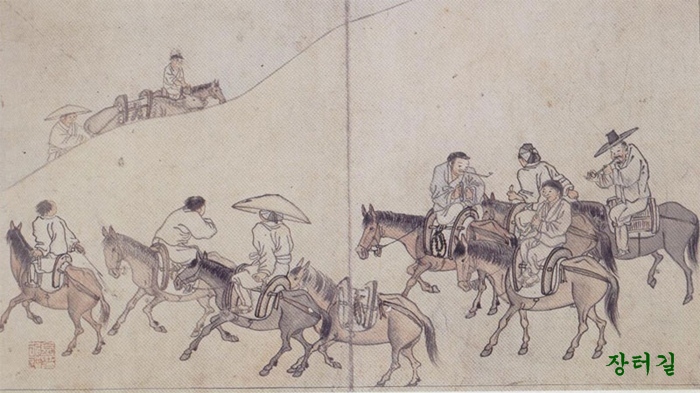

노상파안 - 노상에서 암소에 길마를 얹어서 모자가 타고 그 뒤에 양반이 아기를 업고 가는 모습을 한 양반이 말에서 웃고 있는

광경이다.

점괘 - 노상에서 한 슬려는 꽹과리를 두드리고 한 승려는 목탁을 두드리면서 염불하며 점괘로 길흉을 보는 장면이다. 이런 승려 풍속도는 18세기 후반 풍속화에 와서 흔히 다루어 졌던 소재이기도 하다.

한 부녀자가 전대에서 돈을 꺼내는 모습과 한 여인은 긴 장죽을 들고 있는 것으로 보아서 당시 일반 아녀자도 담배를 피운 것으로 보인다.

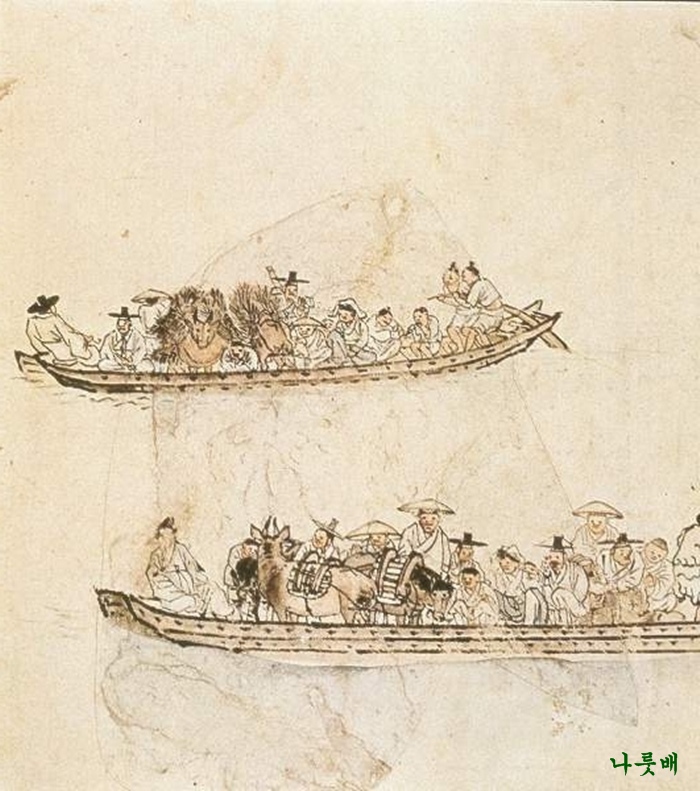

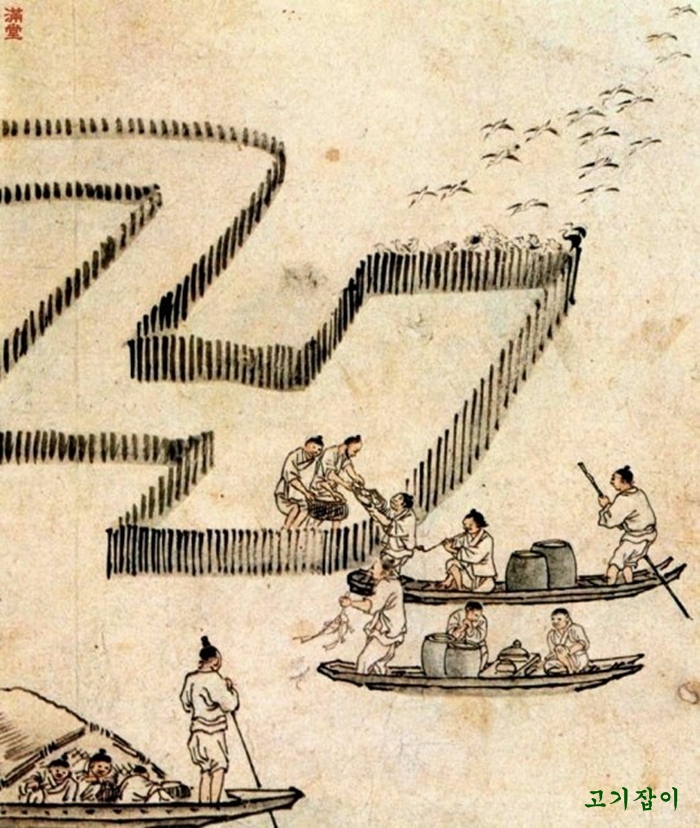

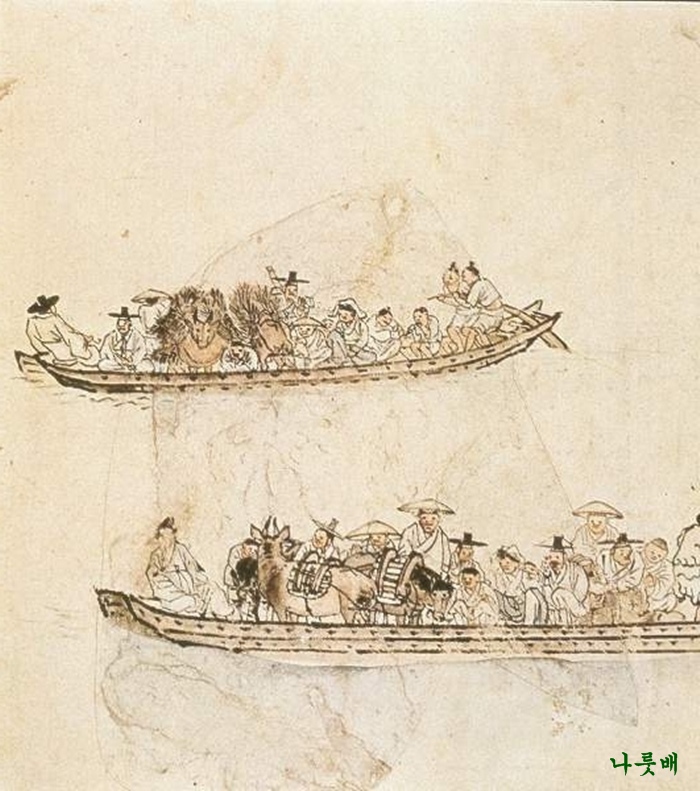

나룻배 - 조선 후기 상업의 발달을 보여주는 그림이다. 반드시 시장가는 모습이라고는 할 수 없지만 두 척의 배 위에 있는 여러

신분의 모습과 짐 그리고 소, 말이 터고 있는 것으로 보아 장에 가려는 듯한 정경을 짐작케 한다.

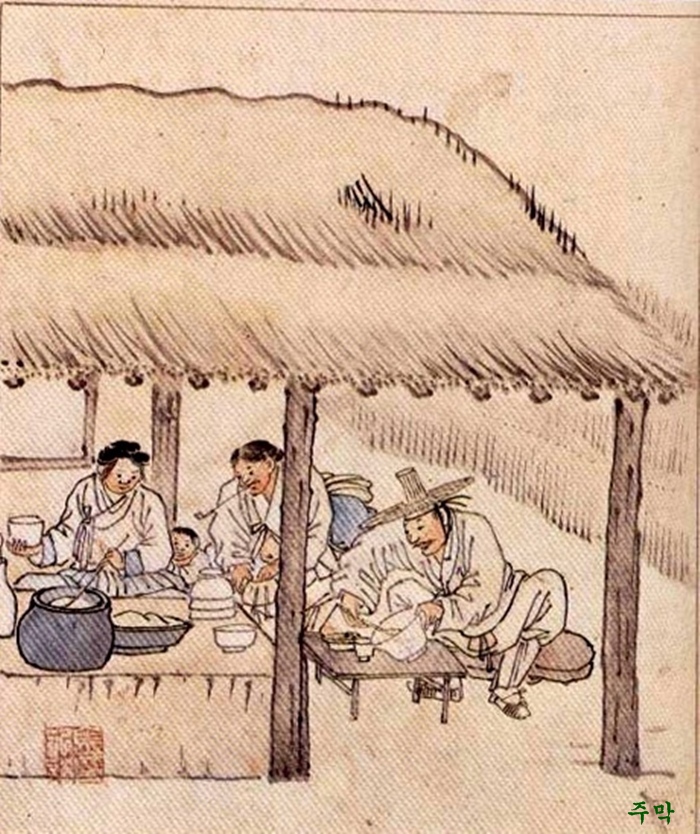

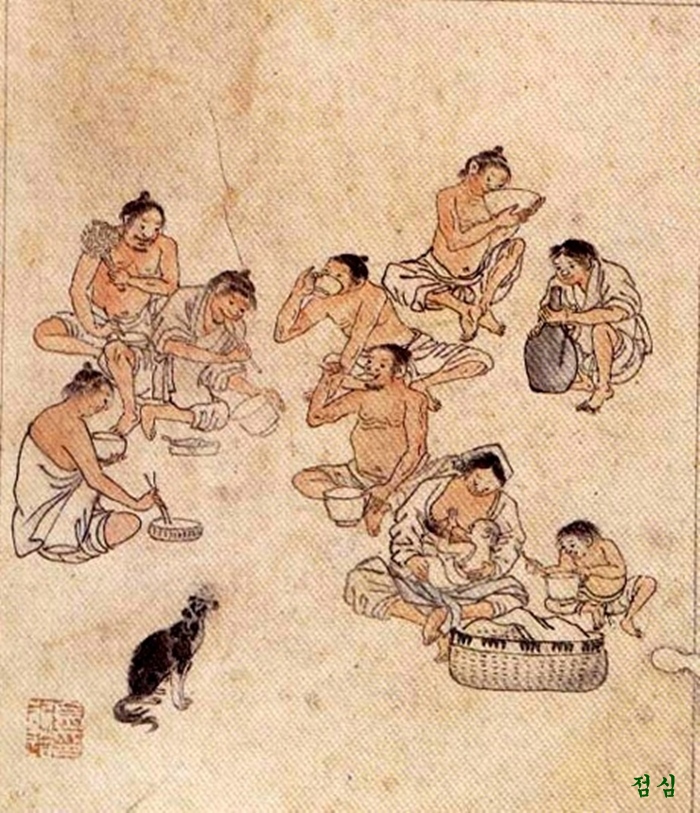

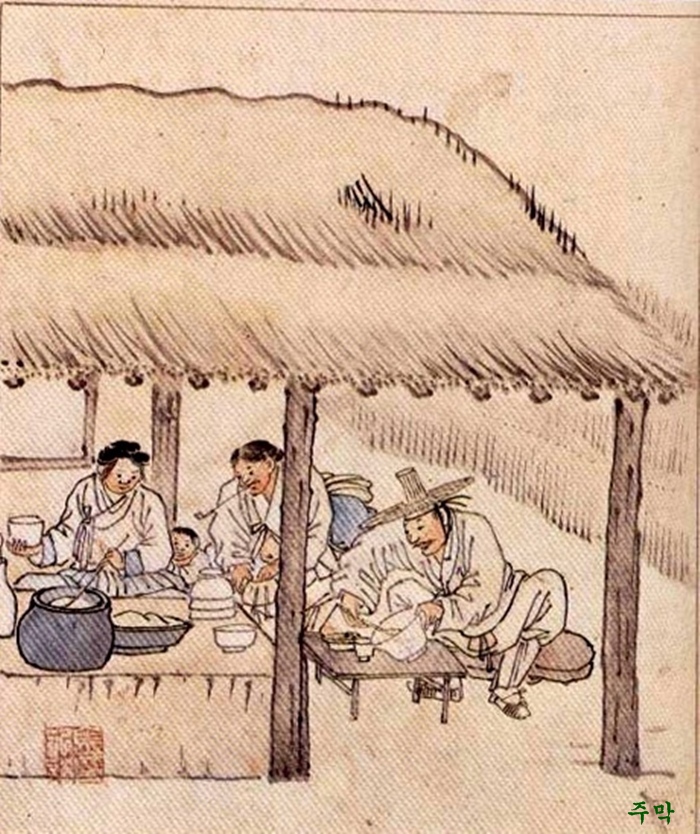

주막 - 길손이 큰 그릇에 밥을 허기진 듯이 먹고 주모는 긴 담뱃대를 물고 젖을 드러낸 채 전대에서 돈을 세고 있다.

고누놀이 - 나무꾼이 지게에 한 짐의 나뭇단을 내려놓고 고누를 즐기며 휴식하고 있다.

어느 여름날 더벅머리 총각들이 나무를 해 오다가 잠시 나뭇짐을 벗어 놓고 길바닥에 털퍼덕 주저앉아 고누놀이에 정신이 팔려 있다. 땅바닥에 말판을 그리고 돌이나 나무로 말을 써서 서로 상대편 말을 따먹거나 집을 차지하는 놀이다.

놀이 방법이 간단해서 말판을 그릴 땅바닥과 돌멩이 몇 개만 있으면 되므로 언제 어디서나 쉽게 할 수 있었다.

고누는 보통 두 사람이 겨루는 놀이인데 이 그림에서 두 사람은 구경꾼인 것 같다.

한 구경꾼 총각은 얌전하게 발을 모으고 앉아 슬며시 웃고 있는 걸로 봐서 두 사람이 무슨 수를 쓸지 훤히 알겠다는 듯한 표정이다.

빨래터 - 냇가에서 빨래하는 아낙네의 모습과 바위 뒤에서 몰래 훔쳐보는 선비의 모습이 강한 해학성을 드러내고 있다.

옷주름과 바위 등 간략한 필선과 담박한 채색이 돋보인다.

우물가 - ‘빨래터‘에서 남정네가 여인생활을 훔쳐보듯이 ’우물가’에서도 비슷한 광경이 벌어지고 있다.

가슴을 풀어 헤친 한량의 장난끼 어린 표정과 두 여인이 남정네의 가슴을 피한 자세, 나이 든 아낙이 우물에 오다가 그 광경을 보고 주춤하면서 불만스레 외면하는 몸짓 등이 해학미가 넘치다.

담배썰기 - 엽연초를 잘게 썰고 있는 모습이 마치 약초를 써는 듯하다.