|

법천사 옛터(法泉寺址) 이번 휴가는 서울 집을 기점으로 오늘은 여기, 내일은 저기 하는 식으로 보냈다. 애가 어리면 콘도라도 잡아 어디 멀리 가야 하겠지만 불륜관계도 아닌 부부 둘이 굳이 인파에 휘말릴 이유가 없기 때문이었다. 그 중 하루 일정으로 옛 절터 문막의 법천사, 거돈사, 흥법사와 여주 고달사 네 곳을 묶어서 돌아 보았다.

법천사 가는 길 8월 3일 금요일 아침. 피서가 절정에 달해 차로 메어터질 고속도로로 가는 것은 별로 똑똑한 일이 아니고 3번 국도도 만만치 않을 것 같다. 성남에서 이배재 고개 넘어

(지금은 카페에 음식점으로 가득 찬 이 좁은 고개길이 옛날 조선시대 도로다)

광주 읍내 지나 샛길을 타고 곤지암에서 3번 도로와 합류했다. 문막 가자면 이천 읍내 미란다 호텔 앞에서 좌회전으로 42번을 타야 하지만 그만 넋 놓고 직진하여 한참 가다 보니 감곡, 장호원 이런 팻말이 나오며 길가에서 햇사레 복숭아를 팔고 있다.

정신 차려 지도를 들여다 보지만 10여 전에 산 것이라 새 도로는 나오지 않고, 있는 도로도 번호가 바뀌었다. 무시하고 대강 방향을 감 잡고 (동쪽으로 가면 문막이나 원주가 나올 테니)탄 것이 84번 도로다.

나중에 확인하니 크게 돌지도 않고 다니는 차량이 드물어 오히려 산길을 호젓하게 즐길 수 있었다.

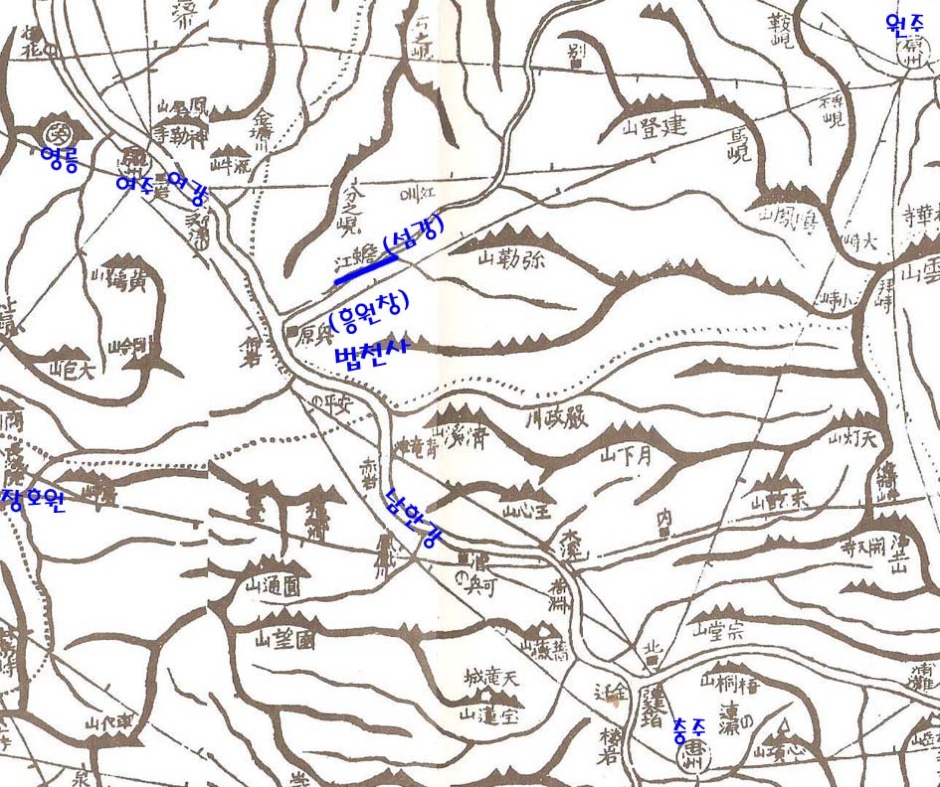

지도-법천사 가는 길. 원래 42번을 타고 문막에서 부론 들어가리라 했으나, 잘 못 들어 3번 도로 가남 조금 지나 84번 타니 드라이브 재미가 더 좋았다. 지도 상 보이는 강이 남한강이고 남한강대교를 건너면 바로 부론 (원주시부론면)이다.

옛날 길 필자는 위와 같이 왔지만 그 옛날 경로는 다음과 같았을 것이다. 平丘驛(평구역) 말을 가라 黑水(흑수)로 도라드니 蟾江(섬강)은 어듸메오 雉岳(치악)이 여기로다 (송강 정철의 관동별곡에서) 평구역은 지금 남양주시 삼패동에 있었고, 흑수(黑水)는 여주요 섬강은 횡성에서 발원하여 법천사 부근에서 남한강과 합류한다. 따라서 옛길은 흥인문(동대문)-중랑포(중량교)-망우리고개-구리 교문동에서 우회전하여 삼패동 옛 평구역-덕소로 나가 지금 한강을 끼고 다리와 터널로 연결한 자동차도로와 대강 비슷한 경로에 걸렸던 잔도(棧道)-봉안, 능내- 두물머리(양수리)에서 강을 건너 남한강을 따라 여주를 지나 왔을 것이다. 심상찮은 동네 이곳 원주 부론 일대에서 남한강이 횡성에서 발원한 섬강(蟾江)과 합수하여 여강(麗江)-여주 쪽으로 흘러가니 조운(漕運)이 편리하여 조선 시대 흥원창 (興原倉)을 두어 원주 영월 평창 횡성 등지의 세곡(稅穀)을 모으던 곳이다.

대동여지도-법천사 일대. 남한강이 섬강과 합쳐 여강으로 흘러가는 곳에 흥원창이 있다. 물산이 풍부하고 경치 또한 빼어나 벼슬이 끊어지거나 뜻이 없는 선비가 은거할 만하여 조선 시대 여러 인물들과 인연을 맺고 있으나 뭔가 심상찮다. 조선 초기 태종(太宗)이 처남-민무구, 민무질 형제를 칠 때 연루 된 유방선 (1388~1443)이 이곳에 은거하자 서거정 한명회 권람, 강효문 등이 찾아와 배웠으니 바로 세조(世祖) 계유정난(癸酉靖難)의 주역들이 공부하던 터다. 허균과 허난설헌도 여기 조상의 묘가 있어 자주 들르며 법천사터에 관하여 글도 남겼다. 허균(1569-1618)이라면 조선 중기 제일의 반골(反骨)이요 이단아 아닌가? 또한 부근에는 이괄(1587-1624)의 아버지 묘가 있었다고 한다. (지금은 폐묘) 이괄이 자기 아비 묏자리 잡을 때 곪은 달걀에서 닭이 홰를 치며 나오는데 "꼬끼오" 를 못하고 "꼬끼-" 까지만 소리 내어 왕이 못 되고 역적이 되었단다. 그래서 이괄이 ‘꽹괄’이 되었다나. 이렇듯 이 동네는 겉으로는 산림처사가 세상욕심을 버리고 풍류를 읊는 곳 인 듯 하나 계속 뭔가 정치적 야심과 관계가 있었다.

법천사 입구 문막에서 들어 올 때는 부론 못 미처 법천사지 팻말이 있으나 84번을 타고 오면 입구를 찾기 힘드니 마을(부론)에서 물어 보아야 한다. 법천사지 입구는 차 두 대 서로 비키기 힘들 정도로 좁은데 아마도 새마을도로로 개설한 것이 아닌가 한다. 당간지주(法泉寺址 幢竿支柱) 좁은 농로를 약 1km 들어가니 당간지주(幢竿支柱)가 나온다.

강원도 문화재자료 제 20호, 소재지: 강원도 원주시 부론면 법천리 당간지주는 사찰의 입구나 뜰에 세우는 깃대를 지탱하기 위해 세운 두 개의 돌기둥이며 깃대에는 사찰의 의식이나 행사가 있을 때 혹은 부처 및 보살의 공덕을 기릴 때 깃발을 단다. 이 당간지주는 절터의 남쪽에 위치해 있으며 높이가 3.9m 다. (해설판에서) 느티나무

당간지주에서 약 200 m 지점에 느티나무가 있고 그 아래 어떤 사람이 (나중에 보니 법천사 발굴현장에서 일하는 분) 세상에서 제일 편한 자세로 낮잠을 즐기고 있다. 사진 오른 쪽 전봇대 옆이 발굴현장이다. 발굴현장(發掘現場)

법천사 옛터(法泉寺址) 발굴현장(發掘現場) 전경이다. 작열하는 8월 초 태양 아래 인부들도 낮잠을 자거나 그늘에서 쉬는 가운데 두 젊은 남녀가 부지런히 뭔가 조사를 하고 있다.

법천사(法泉寺)의 약사(略史) 법천사는 통일신라 시대 세워졌다 하나 정확한 창건연대는 모른다. 고려 시대 불교의 양대 교단이던 법상종(法相宗)과 화엄종(華嚴宗) 중 법상종(法相宗)계 절이었다. 지광국사(智光國師) 해린(海麟) (984-1070) 때가 전성기였던 것 같고 임진왜란(壬辰倭亂) 때 전소(全燒)된 후 중창되지 못했다. 유물이 있는 현장 전경 발굴현장은 출입금지라 가로 지르지 못하고 돌아서 옆 산사면을 약간 오르면 지광국사 현묘탑비 (法泉寺智光國師玄妙塔碑)와 절 터에서 나온 유품들이 있다.

이 현장- 그 옛날 허균의 묘사력을 필자가 도저히 따라갈 수 없어 그대로 옮긴다. 험준한 골짜기를 따라 고개를 넘어 이른바 명봉산이라는 곳에 이르렀다. 산은 그다지 높지 않지만 네 봉우리가 마주 선 모습이 마치 새가 나는 듯 하였다. 두 갈래 시내가 동서에서 흘러나와 동구에서 합쳐져 하나가 되는 데 절은 바로 그 가운데 자리하여 남쪽을 향하고 있다. 그러나 난리에 불타 겨우 터만 남았고 무너진 주춧돌은 토끼와 사슴이 뛰노는 길 사이에 흩어져 있다. 비석이 하나 있는데 반쯤 꺾인 채 풀 더미에 묻혀 있었다. 살펴보니 고려의 승려 지광의 탑비였다. 실로 오래되고 기이한 물건이다. 나는 한참 동안 그것을 어루만지며 탁본하지 못하는 것을 한스럽게 여겼다. 스님이 말하기를 ‘이 절은 매우 커서 당시 이절에 사는 승려가 수천이었지만 제가 살던 선당은 지금 찾아보려 해도 찾을 수 없습니다’ 라고 하였다. 서로 한참을 탄식하였다.-허균 그러니 허균 당시 절은 이미 폐허였다. 허균도 그렇고 발굴현장 조사원도 그 옛날 굉장히 큰 절이었다 설명하나 얼마 전 회암사(檜巖寺) 옛터를 본 필자는 속으로 굉장하지는 않다고 생각했다.

법천사지 지광국사 현묘탑비 (法泉寺址 智光國師 玄妙塔碑)

국보 제 59호 소재지 : 강?도 원주시 부론면 법천리 이 탑비는 고려 시대의 스님인 지광국사 (984-1067)의 사리를 모신 현묘탑(국보 제 101)을 세운 이후 1085년 (고려 성종 2)에 스님의 삶과 공적을 추모하기 위하여 현묘탑 옆에 세운 비이다. 현묘탑은 일제강점기인 1912년에 일본인들이 몰래 일본으로 가져갔으나 이후 1915년에 되돌려 받아 현재는 경복궁 경내에 세워져 있다. 비의 앞면에는 스님이 984년에 태어났고 이름은 원해린(元海麟)인 것과 16세(999)에 스님이 되어 승통, 왕사, 국사의 칭호를 받고 이곳 법천사에서 돌아가신 사실이 기록되어 있다. 그리고 비의 뒷면에는 1,370 여명의 제자들 이름이 기록되어 있다. 탑비는 거북 모양의 받침돌 위에 비의 몸돌을 세우고 머릿돌을 올린 모습으로 전체 높이는 4.55m 이다. 거북에 새겨진 ‘王’자, 연꽃 잎과 구름 속의 용이 조각된 왕관 모양의 머릿돌 그리고 비 몸돌에 섬세하고 화려하게 새겨진 연꽃, 구름, 용 등을 통하여 당시 조각예술의 훌륭함을 느낄 수 있다. (해설판에서)

사진을 찍고 있는데 아래 발굴현장에서 조사하던 (원주시 문화재국 연구원) 남자분이 올라 온다. 그늘에 가만히 있어도 땀이 송글송글 맺히는 날 땡볕 아래 아무 것도 없는 (국보급 유물이지만 막 보면 돌맹이다) 산 중턱에서 대체 무엇 하나 하는 궁금증을 참지 못한 모양이다. 뭐 그냥 취미가 있어 왔다 했더니, 비(碑)가 대리석이라 마모가 심하고 곧 무너질 것 같아 머지 않아 어디 박물관-실내로 옮길 계획이니 그 전에 잘 왔다고 하며 덕분에 전문가 해설을 자세히 듣게 되었다.

지광국사 현묘탑비 몸돌. 약한 대리석이라 마모가 심하고 무너질 듯 하다. 옆 용 조각

우리나라 석조물은 서양 같이 섬세하지 않다. 그것은 단단한 화강암을 주로 쓰기 때문으로 여기 비(碑)처럼 대리석을 쓰니 아주 세밀한 조각이 나타난다.

발굴현장 스캐너 남자가 노트북 피씨를 만지고 있고 스캐너와 연결되어 있다. 비가 언제 부서질지 모르지만 스캔을 다 떠 두어 만일의 경우라도 복원하는 데는 문제가 없단다. 귀부(龜趺)

사진 : 지광국사 현묘탑비 귀부 이날 네 군데 옛 절의 용머리를 실컷 본 다음 영화 ‘디워’ 를 보니 마치 심형래가 비석(碑石)의 용들을 다 불러 낸 것 같았다.(필자의 글 ‘디워와 용’ 참조) 몸돌과 달리 귀부는 화강암이지만 극히 세밀하게 조각되어 있고 등에는 임금 ‘王’자가 뚜렷하다. 거북이 등의 ‘王’자는 태종의 헌릉(獻陵) 신도비(神道碑)에도 나타나니 아마도 고려에서 조선 초기까지 이어지는 양식이 아닐까 한다.

사진 : 헌릉 신도비 귀부 ‘왕’자 삼족오(三足烏) 발굴현장 조사원에 의하면 비(碑) 머리돌 장식에 삼족오가 있다고 한다.

사진: 비 머리돌. 저기 어디 삼족오가 있단다. 고구려 전통이 고려 현묘탑에도 전해 진다는 이야기를 하고 싶은 눈치다. 그러나 햇빛에 눈이 부셔 잘 보이지 않고 나중에 사진 판독을 해도 분명치 않다. 연구원이 그렇다니 맞겠지만. 삼족오(三足烏)는 세발 달린 까마귀로 그 자체가 태양을 상징한다. 요즈음 고구려의 상징처럼 떠 받들지만 중국에 원래 있고, 다만 고구려가 받아 들일 때 나름대로 독자적, 창조적 해석을 한 것이다. “한대 화상석에서 삼족오는 대부분 오리에 가까운 모습이지만 고구려 벽화에선 화려한 주작의 형상으로 재창조됩니다. 고구려 고분벽화는 한대 화상석에서 출발한 도교적 아이디어가 가장 완성된 형태로 이미지화된 것” 울산대 전호태 교수

사진 : 삼족오-인터넷에서 지광국사 현묘탑 (智光國師 玄妙塔) 탑비가 있으니 그 뒤에 당연히 탑(塔)이 있어야 마땅하나, 위 해설대로 탑(塔)은 지금 여기 없고 경복궁 구내 국립고궁박물관 옆에 있다. 원래야 같이 있었지만 1912년에 일본인이 몰래 일본으로 가져갔다가 발각되어 3년 후인 1915년에 되돌려 받아 경복궁에 두게 된 것이다. 왜놈들 욕하려면 앞 뒤가 맞지 않는 이야기 할 일이 아니라 이런 것을 해야 한다. 그런데 일제 강점기에 일본인이 빼 돌린 것을 누가 문제 삼았으며 어떻게 돌려 받게 되었을까? 궁금해 진다. 이 법천사 지광국사 현묘탑비는 국보 제 101호로 지정될 만큼 빼어나게 아름답고 필자가 법천사 터를 찾은 것도 그에 반한 때문이었다.

사진: 경복궁 법천사 지광국사 현묘탑 전경 (필자의 글’ 무심코 지나던 법천사 탑’ 참조) 그런데 막상 현장에 탑이 없으니 아쉽다. 국보를 이 폐허에 둔다는 것은 위험하기 짝이 없으나 모조탑은 어떨까? 용인 에버랜드 호암미술관에 이 법천사탑을 모조로 세웠는데 상당히 괜찮다.

모조탑의 상륜부

모조탑의 기단부-용의 발톱 까지 비슷하게 재현했다.

법천사지-부도 잔해

아마도 부도탑의 잔해일 것이다. 광배

알 수 없는 유물

현장 조사원에 의하면 이 물건이 무엇인지? 아는 사람이 없다고 한다.

석탑잔해

연꽃 문양

이제 법천사 옛터를 지나 부근 거돈사 옛터로 간다. 이상 |

출처: 구룡초부 원문보기 글쓴이: 구룡초부

첫댓글 역시 학자님은 남다르십니다,휴가를 가시면서도 모든 기록과 연구로 이어지시니 정말 부지런하시고 본인이 하고자 하시는 일 연구에대해

의 보람과 행복으로 아시는

친님글을 대하때 그저 마음이 숙연해지며 감사함을 어찌 표현해야할지요 늘 감사 드리면서 많은 공부 우리

친님들과 함께할수 있어 더욱 보람되고 우리 함양오씨의 자랑입니다,건강행복 하시길요

거운 휴가 되셨습니다,