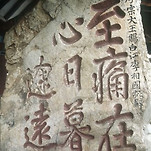

<p><span data-ke-size="size18">지극히 깨닫는 때를 구하려네(要看究竟時)</span></p><p>························································ 서하 이민서 선생</p><p>&#160;</p><p>부질없이 읊다 4수〔&#35646;吟 四首〕 포천 묘 아래에 있을 때이다.</p><p>&#160;</p><p>열흘 넘도록 골짝에 누웠노라니 / 經旬臥澗谷</p><p>봄빛이 앞산에 가득해졌네 / 春色滿前山</p><p>여린 풀은 다투어 푸른빛 발산하고 / 細草爭抽綠</p><p>아름다운 꽃은 일찍 망울을 터트리네 / 嬌英早綴斑</p><p>비둘기 소리에 잠 깨지 않고 / 鳩吟眠不起</p><p>해오라기 서 있으니 마음 함께 한가롭네 / 鷺立意俱閑</p><p>이 즐거움 속에 참으로 늙을 만하니 / 此樂眞堪老</p><p>무엇 하러 오고 가리오 / 胡爲往復還</p><p>&#160;</p><p>2</p><p>산중이라 아무 일 없고 / 山中無一事</p><p>온종일 비만 어지럽구나 / 終日雨紛紛</p><p>약초 심어 새 물을 대고 / 種藥迎新濕</p><p>꽃 옮겨 심어 해 질 녘에 감상하네 / 移花賞晩&#26331;</p><p>높이 읊조리니 그럭저럭 마음에 맞고 / 高吟聊取適</p><p>조금씩 술 마시니 문득 취기가 오르네 / 細酌却成&#37306;</p><p>임천(林泉)의 고요함을 비로소 알겠노니 / 始覺林泉靜</p><p>시끄러운 세상사 고요하여 들리지 않네 / &#22210;塵寂不聞</p><p>&#160;</p><p>3</p><p>사립문 밖에서 지팡이 짚고 바라보니 / 倚杖柴門外</p><p>산빛이 눈 가득 푸르구나 / 山光滿眼靑</p><p>새소리는 인근 나무에서 들려오고 / 鳥聲來近樹</p><p>구름 기운은 빈 뜰을 지나가네 / 雲氣度空庭</p><p>저녁밥에는 생선과 고기 없고 / 晩飯無魚肉</p><p>한가히 자노라니 취하든 말든 / 閑眠任醉醒</p><p>고요히 사는 일에 만족하노니 / 蕭然生事足</p><p>그윽한 골짝에서 콸콸 물소리 들려오네 / 幽磵聽&#27872;&#27872;</p><p>&#160;</p><p>4</p><p>부귀는 내 소원 아니요 / 富貴非吾願</p><p>공명은 세상과 기약해야지 / 功名與世期</p><p>부여잡고 올라 봐야 겨우 분촌(分寸)이요 / &#36491;攀&#32404;分寸</p><p>득실은 서로 변해 간다오 / 得失互推移</p><p>장차 편의의 비결을 찾아 / 且訪便宜訣</p><p>지극히 깨닫는 때를 구하려네 / 要看究竟時</p><p>외로운 구름이 한가로이 눈을 스쳐 가니 / 孤雲閑度目</p><p>만고 세월 다만 이와 같다오 / 萬古只如斯</p><p>&#160;</p><p>[주-1] 부질없이 읊다 :</p><p>이민서가 1685년(숙종11) 2월에 휴가를 받아 포천에 있는 선영(백강 이경여 선생 묘소)에 성묘한 일이 있는데, 이때 지은 시이다.《屛山集 卷10 先府君行狀》</p><p>&#160;</p><p>&lt;출처 : 서하집(西河集) 제3권 / 오언율시(五言律詩)&gt;</p><p>&#160;</p><p>ⓒ 전주대학교 한국고전문화연구원 | 황교은 유영봉 장성덕 (공역) | 2018</p>

<!-- -->

카페 게시글

선조님 등

지극히 깨닫는 때를 구하려네(要看究竟時)

다음검색