|

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FI84JMa2QI8 [문명다큐] 황하문명

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cwXuExbc8cM [김성민의 중국어세상] 한번에 정리하는 중국역사 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0mGplmLKATI 고대사,제국의 건설 9부 중국

황허[黃河] 유역에서 발생한 중국의 고대 문명으로 양쯔강[揚子江] 문명과 함께 중국문명(中國文明)을 대표한다.

참조 항목

황허[黃河] 유역에서는 1921년 허난성[河南省]의 양사오[仰韶]에서 대규모의 신석기 취락지의 발굴이 이루어진 뒤에, 황허[黃河]의 중류(中流)와 하류(下流) 지역인 산둥[山東], 산시[陝西], 허베이[河北] 등에서 다양한 신석기와 청동기 유적(遺蹟)들이 잇달아 발굴되었다. 1977년 허난성[河南省] 서부의 뤄허[洛河] 유역에서 발굴된 페이리강[裴李崗(배리강)] 문화는 기원전 기원전 7000년에서 기원전 5000년 무렵의 것으로 추정되는데, 조[粟] 등의 농업이 이루어졌으며, 원형(圓形)과 방형(方形)의 수혈식(竪穴式) 주거지와 홍갈색의 도기[陶器]와 마제석기(磨製石器) 등이 발굴되었다. 산시성[陝西省] 후아현[華縣]에서 발굴된 라오구안타이[老官台(노관태)] 문화는 기원전 6000년에서 기원전 5000년 무렵의 신석기 문화로 조[粟] 등의 농업과 돼지와 개 등의 가축 사육이 이루어졌다. 그리고 원형(圓形)의 수혈식 주거지와 암홍색(暗紅色)의 도기(陶器)가 발굴되었다. 산둥성[山東省] 텡현[?縣]에서 발굴된 베이신[北辛(북신)] 문화는 기원전 6000년에서 기원전 5000년 무렵의 것으로 추정되며, 황갈색(黃褐色)의 도기(陶器)를 특징으로 한다. 허베이성[河北省]의 우안[武安]에서 발굴된 츠산[磁山(자산)] 문화는 기원전 6000년에서 기원전 5000년 무렵의 신석기 문화로 원형(圓形)과 타원형(?圓形)의 수혈식(竪穴式) 주거지와 홍갈색의 도기(陶器) 등이 발굴되었다. 양사오[仰韶(앙소)] 문화는 기원전 5000년에서 기원전 3000년 무렵의 신석기 문화로 황허[黃河] 중류(中流)의 허난성[河南省] 서부와 산시성[山西省] 남부, 산시성[?西省] 등지에서 같은 계통의 유적(遺蹟)들이 폭넓게 발굴되었다. 채도(彩陶)를 특징으로 하며, 전기(前期)에는 홍도(紅陶)가 주로 나타난다. 산시성[?西省] 시안[西安]의 반포[半坡] 유적(遺蹟)과 허난성[河南省] 산현[陝縣]의 먀오디거우[廟底溝] 유적(遺蹟) 등이 대표적이다. 산둥성[山東省] 타이안[泰安]에서 발굴된 다웬코우[大汶口(대문구)] 문화는 기원전 4300년에서 기원전 2500년 무렵의 후기 신석기 문화로 부계(父系) 씨족사회(氏族社會) 문화의 전형(典型)을 나타낸다. 전기에는 홍도(紅陶)가 주로 나타나지만, 후기에는 흑도(黑陶)와 회도(灰陶)가 나타났다. 후기(後期)에 나타난 흑도(黑陶)는 정교한 아름다움을 지니고 있으며, 룽산[龍山] 문화로 계승되었다. 산둥성[山東省] 리청[歷城]에서 발굴된 룽산[龍山(용산)] 문화는 기원전 2900년에서 기원전 2000년 무렵의 신석기 문화로 흑도(黑陶)와 회도(灰陶)를 특징으로 한다. 산둥[山東]의 룽산문화는 다웬코우[大汶口(대문구)] 문화를 계승하고 있으며, 흑도(黑陶)가 주로 나타난다. 하지만 산시[?西]와 허난[河南] 지역에서 나타난 룽산문화는 후기(後期) 양사오[仰韶] 문화를 계승하고 있으며, 회도(灰陶)가 주로 나타난다. 룽산문화에서는 점복(占卜) 등이 행해졌으며, 후기(後期)에는 청동기(靑銅器)의 주조(鑄造)도 나타나 중국(中國) 청동기 문화의 형성 과정을 알려준다. 1959년, 허난성[河南省] 얀시[偃師]에서 발굴된 얼리토우[二里頭(이리두)] 문화는 기원전 2000년에서 기원전 1500년 무렵의 초기 청동기(靑銅器) 문화이다. 얼리토우[二里頭] 유적지(遺蹟地)에서는 2개의 궁전(宮殿) 유적(遺蹟)이 발굴되었는데, 상(商) 시대의 것으로 추정되고 있다.

2.특징 황허문명[黃河文明]은 신석기 시대에 이미 농경과 가축 사육 등의 생산 기술이 발달해 각 유적지에서는 다양한 형태의 농기구가 출토되었다. 하지만 황허[黃河] 유역에서는 일찍부터 벼농사가 발달한 양쯔강[揚子江] 유역과는 달리 조와 피, 수수 등을 주로 재배하였다. 초기에는 화전(火田)을 일구어 소규모로 농사를 지었지만, 기원전 4000년 무렵의 양사오[仰韶] 문화에서는 고정된 농지(農地)에서 집약농업(集約農業)이 이루어진 모습을 나타낸다. 농업 생산력의 발달과 함께 취락의 규모도 커졌는데, 양사오[仰韶] 문화의 반포[半坡] 유적지(遺蹟地)에서는 방어용 호(濠)로 둘러싸인 200~300개의 거주지가 발견되었다. 여기에는 수백 명에서 천 명 정도가 모여 살았을 것으로 추정된다. 수공업도 발달해 각 유적지에서는 다양한 형태의 생산 도구와 토기(土器) 등도 출토되었으며, 마(麻)와 견직물(絹織物)로 만든 의류 등도 발견되었다. 농업 생산력의 발달과 함께 사회의 계층화와 부계사회로의 전환이 진행되면서 황허[黃河] 유역에서는 하(夏), 상(商), 주(周) 등의 고대 국가가 출현하였다. 우(禹)에서 걸(桀)까지 17왕(王)에 걸쳐 470여 년 동안 존속된 것으로 알려지고 있는 하(夏)는 아직까지 고고학적(考古學的)으로 실증(實證)되지는 않고 있다. 하지만 이 시기부터 황허[黃河] 유역에는 커다란 도성(都城)들이 출현하기 시작하여, 농업과 생산 기술의 발전이 더욱 고도로 이루어진 것으로 추정된다. 하(夏)를 계승하여 나타난 상(商)에서는 갑골문(甲骨文)의 형태로 문자(文字)의 발달이 이루어지고, 매우 정교하고 아름다운 청동기(靑銅器)들이 만들어졌다. 그리고 읍제국가(邑制國家)를 기반으로 통치체제를 정비하여 점차 신정국가(神政國家)의 성격을 벗어나 강력한 전제왕권(專制王權)을 형성해갔다. 상(商)의 확대와 더불어 황허문명[黃河文明]은 북쪽의 유목민족(遊牧民族)이나 랴오허[遼河] 문명, 서쪽 쓰촨[四川] 지역에서 나타난 촉(蜀) 문명, 남부 양쯔강[揚子江] 유역의 양쯔강[揚子江] 문명 등과의 접촉을 넓히며 영향을 주고받았다. 기원전 1046년 무렵에 주(周)는 상(商)의 문물과 제도를 계승하여, 왕권의 전제화와 예교(禮?)를 통한 사회 조직의 체계화를 더욱 발전시켰다. 그리고 이 시기에 황허문명은 각 지역에서 발생한 문명들과 상호 융합하여 중국 문명의 기틀을 형성하였다.

양사오문화[Yangshao culture,仰韶文化(앙소문화)]중국 황허[黃河] 중류 지역에서 기원전 5000년에서 기원전 3000년 무렵까지 존속했던 신석기 문화로서 채도(彩陶)를 특징으로 한다. 중국 황허[?河]의 중류 지역에서 나타난 신석기시대(新石器時代) 문화로서 기원전 5000년에서 기원전 3000년 무렵까지 존속하였다. 1921년 스웨덴 사람인 안데르손(Johan Gunnar Andersson, 1874~1960)이 허난성[河南省] 싼먼샤시[三門峽市] 민츠현[?池縣] 양사오촌[仰韶村]에서 유적(遺蹟)을 처음 발견하여 양사오문화[仰韶文化]라고 불리며, 그 뒤 황허[?河]의 중류(中流)와 그 지류(支流)인 웨이수이[渭水], 펀수이[汾水], 뤄수이[洛水] 유역에서 1,000여 곳의 유적(遺蹟)들이 발견되었다. 양사오문화[仰韶文化]의 유적은 산시성[陝西省]에서 가장 많이 발견되고 있으며, 허난성[河南省] 서부와 산시성[山西省] 남부를 중심으로 서쪽으로는 간쑤성[甘肅省]과 칭하이성[靑海省]의 경계, 남쪽으로는 후베이성[湖北省]의 서북지방까지 폭넓게 분포하고 있다. 라오관타이[老官台] 문화의 특징을 계승하여 나타난 것으로 여겨지며, 시대 순서에 따라 반포[半坡] 유형, 먀오디거우[廟底溝] 유형, 반포[半坡] 만기(?期) 유형 등으로 나뉜다. 양사오문화[仰韶文化]는 농경(農耕)을 중심으로 경제 생활이 이루어졌지만, 수렵(狩獵)과 어로(漁撈)도 여전히 상당한 비중을 차지하고 있었다. 주로 조[粟], 수수 등의 작물을 재배했으며, 일부에서는 보리나 벼의 재배가 이루어지기도 하였다. 돼지나 개, 양 등의 사육이 이루어졌는데, 개와 돼지의 뼈에 비해서 양의 뼈는 상대적으로 적게 출토되었다. 실로 뜨개질한 것과 같은 편직물(編織物) 무늬가 새겨진 토기(土器)가 출토되어 편직(編織) 등의 원시 수공업이 발달한 것으로 해석되며, 원시적인 형태이지만 양잠(養蠶)이 이루어졌을 가능성도 제기되고 있다. 기둥을 세워 바닥을 지면에서 높이 올려 세우는 고상식(高床式) 건축물(建築物) 유적은 곡물창고(穀物倉庫)로 사용된 것으로 보이며, 이는 양사오문화[仰韶文化] 시대에 농업 생산력이 발달했음을 알려준다. 하지만 농지(農地)를 영속적(永續的)으로 이용하는 집약농업(集約農業)이 이루어졌는지에 대해서는 학계(學界)에서 다양한 주장이 나타나고 있다. 농경이나 수렵에는 돌도끼, 돌호미, 돌삽, 뼈삽, 돌가래, 돌낫 등의 간석기와 골각기 등이 사용되었는데, 석기(石器)의 종류가 쓰임새에 따라 매우 전문화되어 나타나는 특징을 지닌다. 돌을 갈거나 흙을 구워서 만든 팔찌 등도 발견되었다. 주거지는 주로 강변의 높은 지역에서 발견되며, 다양한 규모의 촌락(村落)들이 발견된다. 주거지는 대부분 원형(圓形)이나 네모반듯한 방형(方形)의 형태를 띠고 있는데, 초기에는 원형(圓形)이 많지만 뒤로 갈수록 방형(方形)이 주로 나타난다. 진흙에 풀을 섞어 수혈식(竪穴式)의 집을 짓고 살았는데, 집 부근에 따로 움구덩이를 파서 창고로 사용했다. 다른 부족이나 맹수의 침입을 막기 위해 촌락(村落) 주변을 띠처럼 둘러싸고 도랑을 파기도 했으며, 촌락 밖에 묘지(墓地)와 도요(陶窯) 등을 두었다. 시안[西安] 린퉁[臨潼]의 쟝자이[姜寨] 유적(遺蹟)은 이러한 양사오문화 시대의 촌락 구조를 잘 보여준다. 양사오문화는 후기(後期)로 갈수록 단혼 가정의 독립 등 부계사회(父系社會)의 특징이 뚜렷해져서 모계사회(母系社會)에서 부계사회(父系社會)로의 변동을 보여주며, 빈부 격차나 사회 내부의 계층화가 진행되는 모습도 나타낸다. 양사오문화[仰韶文化]는 백색(白色), 적색(赤色), 흑색(黑色)의 토기(土器)에 인면(人面), 동물(動物), 기하학적 무늬를 새긴 채도(彩陶)를 특징으로 하여 채도문화(彩陶文化)라고도 한다. 중기(中期) 이후에는 물레의 사용도 나타나며, 룽산문화[龍山文化]의 흑도(黑陶) 문화에 영향을 끼쳤다. 양사오문화[仰韶文化]의 채도(彩陶)는 시대와 지역에 따라 여러 유형으로 구분되는데, 산시성[陝西省] 시안[西安]의 반포[半坡] 유적을 표준으로 하는 반포 유형과 허난성[河南省] 산현[陝縣]의 먀오디거우[廟底溝] 유적을 표준으로 하는 먀오디거우 유형의 채도가 대표적이다. 반포[半坡] 유형에서는 사람얼굴, 물고기그림, 사슴무늬 등의 동물 무늬가 주로 나타나며, 22종의 각획부호(刻劃符號)도 나타나 고대문자의 발달과 관련해 주목을 받고 있다. 먀오디거우[廟底溝] 유형에서는 다양한 기하학적인 무늬의 채도가 주로 나타난다. 룽산문화[Longshan culture,龍山文化]

중국의 황허[?河] 유역에서 기원전 3000년에서 기원전 2000년 무렵까지 존재했던 신석기시대 후기의 문화로서 흑도(?陶)와 회도(灰陶)를 특징으로 한다. 중국 황허[?河]의 중하류 지역에서 나타난 후기 신석기(新石器) 문화로서 기원전 3000년에서 기원전 2000년 무렵까지 존재하였다. 1928년 산둥성[山東省] 장추시[章丘市] 룽산전[龍山鎭] 청쯔야[城子崖]에서 맨처음 유적(遺蹟)이 발견되어 룽산문화[龍山文化]라고 명명(命名)되었다. 그리고 1931년 허난성[河南省] 안양[安陽]의 허우강[後岡] 유적에서 양사오문화[仰韶文化]의 지층(地層)과 상(商) 시대의 문화층 사이에서 룽산문화[龍山文化]의 유적이 발견되어, 이 문화의 연대적 위치가 확인되었다. 룽산문화[龍山文化]는 마치 달걀껍질처럼 얇고 정교하게 제작된 흑도(黑陶)를 특징으로 하여, 채도(彩陶)를 특징으로 하는 양사오문화[仰韶文化]와 구분하여 ‘흑도문화(黑陶文化)’라고 불리기도 한다. 하지만 룽산문화[龍山文化]는 하나의 계통이 아니라 허난[河南], 산시[陝西] 등의 중원(中原) 지역과 산둥[山東]에서 각기 다른 유형의 문화가 발달하였다. 다원커우문화[大汶口文化(대문구문화)]를 계승한 산둥[山東] 지역에서는 흑도(?陶)가 발달하였지만, 양사오문화[仰韶文化]를 계승한 중원(中原) 지역에서는 회도(灰陶)가 주를 이루었다. 이러한 특징에 근거해 룽산문화[龍山文化]는 크게 중원(中原)과 산둥[山東]의 룽산문화[龍山文化]로 구분되며, 중원(中原) 룽산문화[龍山文化]는 다시 지역에 따라 허난[河南], 산시[陝西], 진난위시[晋南豫西(진남예서)] 등의 유형으로 구분된다. 토기(土器)는 회도(灰陶)와 흑도(黑陶), 홍도(紅陶), 백도(白陶) 등이 다양하게 발견되는데, 물레의 사용이 보편화하여 토기 제작 기술이 크게 발달하였다. 토기의 형태도 다양하게 발달하였으며, 꼰무늬[繩文], 람문(藍紋), 격자무늬[格字文], 덧무늬[隆起文] 등이 나타난다. 룽산문화[龍山文化]의 가장 중요한 특징 가운데 하나인 흑도(黑陶)는 약 1000℃ 이상의 소성(燒成) 온도에서 제작되었으며, 표면은 무늬가 없는 단색이거나 검은색을 띠며, 윤이 나도록 갈아서 새알의 껍질처럼 얇고 정교하게 제작되었다. 흑도(黑陶)는 황허[?河] 중류와 하류 지역인 산시[陝西], 허난[河南], 허베이[河北], 산시[山西], 산둥[山東] 지역에서 폭넓게 발견되며, 양쯔강[揚子江] 하류와 랴오둥[遼東] 반도, 한반도 등에도 영향을 끼쳤다. 룽산문화[龍山文化]에서는 농업이 발달하였고, 도구의 종류와 숫자도 많아져 생산의 효율성도 크게 높아졌다. 두 개의 구멍이 뚫려 있는 반달형 돌칼[石刀]과 돌낫[石鎌] 등이 나타나며, 조개껍질로 칼이나 톱, 낫 등의 패기(貝器)를 만들어 사용하였다. 무덤에서 돼지의 머리뼈가 출토되는 경우가 많아 돼지 등의 가축 사육이 활발히 이루어졌음을 알 수 있다. 수공업이 발달하여 정교한 옥기(玉器)가 생산되었고, 동(銅)의 합금(合金)과 제련(製鍊) 기술이 발달하여 후기에는 동기(銅器)의 제작과 사용이 나타나기 시작했다. 초식동물이나 거북 등의 뼈, 껍질 등을 불에 구워 갈라지는 모양을 보고 점을 치는 뼈점[骨占]이 행해졌으며, 제례[祭禮]를 올린 흔적도 나타난다. 주거지는 원형(圓形)과 방형(方形) 등의 다양한 형태가 나타나며 반움집이 대부분이지만 지상가옥도 나타난다. 다진 흙이나 굽지 않은 흑벽돌 등을 재료로 집을 지었으며, 바닥이나 벽에는 석회(石灰)를 발랐다. 일부 지역에서는 성벽(城壁)을 쌓고 도시를 이루어 생활하기도 하였다. 모계(母系) 사회를 벗어나 부계(父系) 사회로 진입하였고, 사유재산이 출현하여 사회 내부의 빈부 격차와 계급의 분화가 뚜렷하게 진행되기 시작하였다.

하[夏]

기록상의 중국 고대 왕조. 요순시대 이후 우(禹)가 세운 왕조이다. 요순시대 천자였던 순이 우(禹)에게 천하를 물려주었고 우에 의해 하(夏)왕조가 세워졌다. 하왕조 이후 이어지는 상(商)·주(周)를 합하여 3대라고 병칭하며, 옛 중국에서는 이상적 성대(聖代)로 불려왔으나, 명확한 유적·유물이 남아 있어 고고학적 연대를 확인할 수 있는 것은 상나라 이후이다. 하지만 하(夏)는 그 존재 자체가 고고학적으로 입증되지 못했을 뿐이지 전승되는 중국 최초의 왕조이다. 전승에 따르면 하(夏)는 우(禹)에서 걸(桀)까지 17왕 472년 동안(BC 1600년 무렵까지) 존속되었다. 《사기(史記)》〈하본기(夏本記)〉에 의하면, 하왕조(夏王朝)의 시조 우왕(禹王)은 기원전 2070년 왕조를 개국하여, 황허강[黃河]의 홍수를 다스리는 데 헌신적으로 노력하여 그 공으로 순(舜)이 죽은 뒤, 제후의 추대를 받아 천자가 되었다. 우는 제위를 민간의 현자에게 양여하려고 하였으나, 제후는 우의 아들 계(啓)를 추대하였으므로 이때부터 선양제(禪讓制)가 없어지고 상속제(相續制)에 의한 최초의 왕조가 출현하였다고 한다. 17대의 이규(履癸), 즉 걸(桀)에 이르러 정치가 포악을 극하였으므로 민심을 잃어서 상나라 탕왕(湯王)에게 멸망하였다. 주나라 때에는 허난성[河南省] 동부에 있는 기(杞)나라가 하의 후예라고 칭하였으나, 만일 하왕조가 실재해 있었다면 그 위치는 오히려 산시성[山西省] 남서부를 중심으로 한 황토대지(黃土臺地)에 있었을 가능성이 많다. 또, 고대 중국에서는 오랑캐에 대하여 중국의 제후를 중화(中華)·화하(華夏)라고 총칭하였다. 한편, 유목민족인 흉노(匈奴)를 하의 후예라고 하는 설 따위도 《사기》에는 나타나지만 객관적으로 입증되지 않고 있다. 청의 고증학과 근대 역사학의 발달 과정에서 고대 전승에 대한 비판이 나타나 하왕조에 대한 것을 허구로 판단하는 시각이 확산되어있다. 하지만 고고학이나 갑골문의 발견 등으로 하왕조의 존재를 입증하려는 연구가 여전히 계속되고 있다. 한편 이리두(二里頭) 문화가 발견되었을 때 하왕조의 실재를 증명해줄 유적으로 관심을 모았지만, 지금은 대체로 상을 건국한 집단과의 문화적 연계로 확인되었다. 걸왕[桀王,?~?]중국 고대 하왕조(夏王朝) 최후의 왕. 포악하고 사치한 임금으로 알려져 있다. 《사기(史記)》에는 그가 "부도덕하고 은(상(商))나라 탕왕의 토벌을 받고 도망하다 죽었다"고 기록하고 있다.

성 사. 이름 이계(履癸). 제발(帝發)의 아들로, 상(商) 왕조 최후의 왕인 주(紂)와 함께 포악한 임금의 상징으로 거론된다. 걸주(桀紂)라고도 하며, 흔히 이상적 천자로 추앙받는 요순(堯舜)과 대비된다. 웅장한 궁전을 건조하여 천하의 희귀한 보화와 미녀를 모았으며, 궁전 뒤뜰에 주지(酒池)를 만들어 배를 띄워 즐겼고, 장야궁(長夜宮)을 짓고 거기서 남녀 합환의 유흥에 빠졌다고 전한다. 《사기(史記)》에는, “걸왕 때 하(夏)나라의 국세는 이미 쇠약하여 많은 제후(諸侯)가 떨어져 나갔다. 걸왕은 부도덕하였고, 현신(賢臣) 관용봉(關龍逢)과 이윤(伊尹)의 간언을 듣지 않았으며, 백성을 억압하였을 뿐만 아니라 도덕군자로 알려졌던 은나라(상나라)의 탕왕(湯王)을 하대(夏臺)에서 체포하는 등 폭정을 자행하였다. 그가 탕왕의 토벌을 받고 도망가다가 죽음으로써 하나라는 멸망하였다”고 기록하고 있다. 상[商]중국 고대의 왕조(BC1600~BC 1046). 상(商)은 문헌에 따라 은(殷)이라는 명칭도 나타나 한때는 국가의 명칭을 은(殷)이라고 부르기도 했다. 하지만 은은 상왕조의 마지막 수도일 뿐이며, 은(殷)이라는 명칭은 상 왕조가 멸망한 뒤 주(周)에서 상의 주민들을 낮게 호칭하던 것에서 비롯된 것이다. 따라서 정확한 명칭은 상(商)이다. 탕왕[湯王,?~?]중국 고대 상(商)나라를 창건한 왕. 걸왕을 명조(鳴條)에서 격파하여 패사시키고 박(?)에 도읍하여 국호를 상(商)이라 정하여, 제도와 전례를 정비하고 13년간 재위하였다.

이름 이(履) 또는 천을(天乙) ·태을(太乙). 탕은 자이며, 성탕(成湯)이라고도 한다. 《사기(史記)》에 의하면 시조 설(契)의 14세에 해당한다. 당시 하(夏)왕조의 걸왕(桀王)이 학정을 하였으므로, 제후들의 대부분이 유덕(有德)한 성탕에게 복종하게 되었다. 걸왕은 성탕을 하대(夏臺)에 유폐하여 죽이려 하였으나, 재화와 교환하여 용서하였다. 탕왕은 현상(賢相) 이윤(伊尹) 등의 도움을 받아 곧 걸왕을 명조(鳴條)에서 격파하여 패사시켰다. 그리고 박(?)에 도읍하여 국호를 상(商)이라 정하여, 제도와 전례를 정비하고 13년간 재위하였다. 그가 걸왕을 멸한 행위는 유교에서 주(周)나라 무왕(武王)이 상나라 주왕(紂王)을 토벌한 일과 함께, 올바른 ‘혁명’의 군사행동이라 불리고 있다. 《서경(書經)》의 탕서편(湯誓篇)은 그때의 군령(軍令)이라 전해진다.

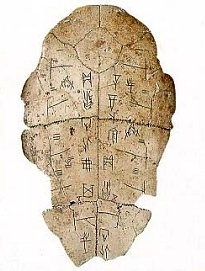

갑골문자[甲骨文字]

중국 상(商) 나라 때 점을 치는 일에 사용했던 귀갑(龜甲)과 수골(獸骨)에서 발견된 고대 문자로, 현재까지 알려진 한자(漢字)의 가장 오래된 형태이다.

거북의 등껍질[龜甲]이나 짐승의 어깨뼈[肩甲骨]에 새겨져 있어 귀판문(龜版文), 귀갑문자(龜甲文字), 귀갑수골문자(龜甲獸骨文字)라고 한다. 점을 치는 일[占卜]에 사용되었다고 해서 복사(卜辭), 정복문자(貞卜文字), 갑골복사(甲骨卜辭)라고도 불리며, 칼로 새겨 놓았기 때문에 계문(契文), 은계문자(殷契文字)라고도 부른다. 중국의 역사학자 류마오더[陸懋德]가 1921년에 발표한 논문에서 갑골문(甲骨文)이라는 표현을 사용한 뒤로 갑골문자라는 명칭이 일반적으로 쓰이게 되었다. 중국 상(商) 나라 때 점을 치는 일에 사용했던 귀갑(龜甲)과 수골(獸骨)에서 발견된 고대 문자로, 현재까지 알려진 한자(漢字)의 가장 오래된 형태이다.

거북의 등껍질[龜甲]이나 짐승의 어깨뼈[肩甲骨]에 새겨져 있어 귀판문(龜版文), 귀갑문자(龜甲文字), 귀갑수골문자(龜甲獸骨文字)라고 한다. 점을 치는 일[占卜]에 사용되었다고 해서 복사(卜辭), 정복문자(貞卜文字), 갑골복사(甲骨卜辭)라고도 불리며, 칼로 새겨 놓았기 때문에 계문(契文), 은계문자(殷契文字)라고도 부른다. 중국의 역사학자 류마오더[陸懋德]가 1921년에 발표한 논문에서 갑골문(甲骨文)이라는 표현을 사용한 뒤로 갑골문자라는 명칭이 일반적으로 쓰이게 되었다. 주[周]

중국의 고대 왕조(BC 1046∼BC 771).

상(商)나라 다음의 왕조이며, 이전의 하(夏)·상(商)과 더불어 삼대(三代)라 한다. 요(堯)·순(舜)의 시대를 이어 받은 이상(理想)의 치세(治世)라 일컬어진다. 주(周)나라는 왕실의 일족과 공신을 요지에 두어 다스리도록 하는 봉건제도로 유명하다. 봉건이란 말의 원래의 뜻은 곧 주나라의 국가체제를 지칭하는 것이었으며, BC 11세기 주나라 무왕(武王)이 상(商)나라를 멸망시키고 수도를 호경(鎬京:西安 부근)에 정하여 주왕조를 건설하였을 때 나라의 기초를 굳히기 위하여 실시한 제도였다. 참조 항목

주왕조(周王朝)의 시조는 후직(后稷:棄)이며, 13대째의 고공단부(古公亶父:太王) 때에, 기산(岐山:陝西省 中部)에 옮겨 정주(定住)하고, 국호를 주(周)라 하였다. 당시 황허강[黃河]의 하류지역에는 상왕조(商王朝)가 번영하고 있었는데, 주족(周族)은 그 서쪽 변두리의 제후(諸侯)의 하나였다. 태왕의 손자 문왕(文王:昌)에 이르러 태공망(太公望:呂尙) 등의 보좌로 서방의 패자(覇者:西伯)가 되었다. 그 아들 무왕(武王:發)은 제후의 지지를 받아, 당시 민심을 잃고 있던 상(商)의 주왕(紂王)을 멸할 싸움을 일으켰다. 이 출병(出兵)을 하지 말도록 간(諫)한 백이(伯夷)·숙제(叔齊)의 이야기는 유명하다. 그러나 무왕은 마침내 목야(牧野)전투에서 상의 대군을 무찔러 주왕을 죽이고, 상(商) 왕조를 멸하고 주(周)왕조를 창시하였다. 참조 항목

주는 종주(宗周:陝西省 渭水 유역의 鎬京)를 도읍으로 하였으나, 동방을 통치하는 중심으로서 낙수(洛水)를 따라서 동도(東都) 성주(成周)를 건설하였다. 그리고 희성(姬姓)의 동족을 노(魯)·위(衛)·진(晉) 등의 요지에 후(侯)로 봉하고, 건국의 공신 태공망 여상도 제(齊)에 봉하였다. 이것을 봉건(封建)이라 부르고, 흔히 무왕의 동생 주공(周公:旦)이 처음으로 실시한 제도라 하나, 최근의 연구에 의하면 이 '봉건'과 유사한 제도는 이미 은대 말기에 행하여진 것 같다. '봉건'뿐만 아니라 주공이 창시했다고 하는 주의 예제(禮制)는 후세에 원망을 산 것이 많으나, 주의 청동기문화(靑銅器文化)나 상형문자(象形文字)는 은에서 발달한 것을 이어받은 것이 명백하다. 대체로 주의 문화는 은의 문화에 힘입은 바가 많다. 은을 멸한 후, 주의 지배자는 그 정치적 변동 등을 하늘의 뜻에 의하는 것으로 보았다. 즉, 일찍이 은에 내린 천명(天命)은 주왕(紂王)이 민심을 잃었기 때문에 은에서 떠나고, 새로이 주(周)에 내려진 것이라 했다. 이렇게 천명을 고친, 즉 혁명(革命)한 주왕조가 영속되기 위해서는 덕(德)을 닦고 쌓는 것이 중요하다고 강조하였다. 참조 항목

동주(東周) 시대는 둘로 나누어 전반기를 춘추(春秋)시대, 후반기를 전국(戰國)시대라 부른다. 일반적으로 주의 동천부터 춘추시대로 보며, 전국시대는 한(韓), 위(魏), 조(趙)가 진(晉)을 3등분한 BC 453년, 혹은 주(周) 왕실이 이를 공인한 BC 403년부터 시작되는 것으로 본다. 동주시대 시기 구분에 대한 자세한 내용은 다음과 같다. 무왕부터 소왕(昭 王)·목왕(穆王)에 이르는 동안이 주왕조의 전성기였으나, 마침내 BC 9세기부터 안에서는 제후의 이반(離反), 밖에서는 융적(戎狄)의 침입이 잦아져 주는 쇠퇴기에 접어들었다. 11대 선왕(宣王:靜)은 융적을 격퇴하여 한때 세력을 회복하였으나, 그의 아들 유왕(幽王)은 포사(褒?)를 총애하여 내정이 문란해져서 견융(犬戎)의 침입을 초래하여 유왕은 살해되었다. 유왕의 아들 평왕(平王:宜臼)은 마침내 도읍을 성주(成周:河南省 洛陽 부근)에 옮기고 주왕조를 부흥시켰다. 이 평왕(平王)의 동천(東遷 : 기원전 770년) 이전을 서주(西周)라 하며, 그 이후를 동주(東周)라 불러 구별한다. 주(周) 나라가 견융(犬戎)의 침입으로 낙읍(洛邑)으로 도읍을 옮긴 기원전 770년부터 진(晋)이 한(韓), 위(魏), 조(趙) 3국으로 분열된 기원전 403년까지를 춘추시대라고 하고, 그 이후를 전국시대라고 하는데, 일부 학자는 전국시대의 시작을 진(晉)의 대부(大夫)인 한(韓), 위(魏), 조(趙) 3가(三家)가 지가(知家)를 공략해 사실상 진을 3등분한 기원전 453년으로 앞당겨 해석하기도 한다. 춘추시대라는 명칭은 공자가 편찬한 <춘추(春秋)>에서 비롯되었다. <춘추>에는 노(?) 나라 은공(隱公) 원년(기원전 722년)에서 애공(哀公) 14년(기원전 481년)까지의 역사가 기록되어 있다. 춘추시대에는 제후 등의 이반으로 국내의 정정(政情)이 불안정하였고, 열국 간에 전쟁과 회맹(會盟)이 끊이지 않았으며, 제(齊)의 환공(桓公), 진(晉)의 문공(文公)과 같은 패자(覇者:覇는 伯과 같은 뜻이며, 大諸侯를 의미한다)가 회맹을 주재(主宰)하여, 중원(中原)의 질서를 유지하였다. 그러나 패자는 명목상으로는 주왕실의 권위를 존중하고, 주의 봉건질서를 적극적으로 허물어뜨리고자 하지는 않았다. 그러나 BC 5세기에 들어서자, 여러 나라의 내부에서 하극상(下克上)의 풍조가 일어났으며 BC453년에 이르러서는 진(晉)이 한(韓), 위(魏), 조(趙)로 삼등분되었다. 그 기세에 눌려 주의 위열왕(威烈王)은 기원전 403년 한(韓),위(魏),조(趙)의 3씨를 정식으로 제후로 격상하는 것을 인정했다. 이렇게 진(晉)이 한(韓), 위(魏), 조(趙)로 삼등분된 것을 기점으로 전국시대(戰國時代)가 시작된다고 본다. 전국시대에 주(周)의 왕은 낙양 부근을 영유하는 한낱 작은 제후에 지나지 않았고, 그것도 동서(東西)로 분열된 나머지 BC 256년에는 난왕(?王)이 진(秦)에 항복하여 마침내 멸망하였다. 참조 항목

|

출처: sun land 원문보기 글쓴이: piglist