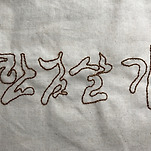

<p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">20240405&#160;마을숲-이야기밥&#160;다섯번째</span></p><p>&#160;</p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">마을길에 꽃들이 만발했어요.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">사랑어린마을배움터 0교시, 아침걷기명상시간이 절로 산뜻해지는 기분입니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">앞선 배움지기가 일부러 골목길이 아니라 꽃길로 길을 안내합니다. </span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">오는 차들도 동무들을 보고 조심조심. 꽃들도 살랑살랑.&#160;</span></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/c49759db2ea63a3104b949ef8051efc89e4df0e8" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/c49759db2ea63a3104b949ef8051efc89e4df0e8" data-origin-width="3000" data-origin-height="1633"></div><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">열시 이십분경, 도서관으로 이야기동무 둘이 오십니다. </span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">어린동무 얀은 &quot;몸놀이 하고 있더라.&quot; 불러도 대답않고 몸놀이를 이미 시작했다나! 하하.&#160;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그래요. 일곱살 얀은 몸으로 이리저리, 좋지요.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;차 안 마셔?&quot; 그래서 찻물을 끓이고 한잔 마십니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;오늘은 학교밖청소년이 되고 싶다.&quot; </span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">하하,&#160; 또 하하.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그래서 뭘? 학교밖청소년이 되어서 뭘 하고 싶냐고 묻습니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;봄 풍경도 보고.&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;동천에 꽃들이 많이 폈을텐데&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;동천가면 집 가고 싶을테니까, 거기는 말고&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;어디든 좋아. 그리고 와온슈퍼도~&quot; 속내를 드러냅니다. 이럴때는 속셈이라고 하나요?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;우선 한주 보낸 이야기를 해보자. 한 낱말로!&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;평범!&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;노멀!&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&quot;심플!&quot;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그리고 이야기동무 셋이 마을풍경을 담아보기로 하고 학교밖?을 나섭니다.</span></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/2870be6ec893aebd00f566ea71a88593220820e7" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/2870be6ec893aebd00f566ea71a88593220820e7" data-origin-width="2027" data-origin-height="1717"></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/5beeba39a9451d23f923bce726cc5ad2fa1de0a1" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/5beeba39a9451d23f923bce726cc5ad2fa1de0a1" data-origin-width="2526" data-origin-height="1697"></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/1668d1238908c5ad78b5066780e5476d5762679b" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/1668d1238908c5ad78b5066780e5476d5762679b" data-origin-width="4032" data-origin-height="3024"></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/bb33b2f308e626b25612c74b035530cac7faa2fc" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/bb33b2f308e626b25612c74b035530cac7faa2fc" data-origin-width="4032" data-origin-height="3024"></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/7205296c4e8c0c82c52cfeeb487b192cdf2e4358" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/7205296c4e8c0c82c52cfeeb487b192cdf2e4358" data-origin-width="4032" data-origin-height="3024"></div><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">하사마을길로 접어 들어 익숙한 골목길로 갑니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">하사 우물가를 지나 제주 오氏 재실 앞 꽃나무아래.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">벚꽃이 바람에 흩어져 내립니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">새소리, 꽃향기, 떨어진 꽃잎 위로 돗자리를 깔고 앉습니다.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">자신을 표현하는 데는 뭐가 있을까? </span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">내 마음을 어떻게 표현하지?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그림으로만 하면 안되나?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">이야기?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그림?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">글?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">왜 우리는 이야기도 하고 그림도 그리고 글도 쓸까요?</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&#39;요즘 어때?&#39; 라고 물으면 으레 &#39;좋다&#39;라고 하지요. </span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그런데 그 &#39;좋다&#39;는 한 마디말로는 헤아리기 어려울때도 많아요.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">우리는 자신을, 혹은 어떤 순간의 감정을 제대로 잘 표현하고 살고 있을까요?&#160;&#160;</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">오늘 학교밖청소년 두 동무와 &#39;표현하기&#39;에 대한 이런 저런 이야기를 나누어요.</span></p><p><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">그리고 글로 써 봅니다.</span></p><p>&#160;</p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/fe9f097218a6dbe91dd14ca9c7ecd481c1a8e654" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/fe9f097218a6dbe91dd14ca9c7ecd481c1a8e654" data-origin-width="2359" data-origin-height="1904"><div class="figcaption">꽃이파리를 도화지에 붙이고 싶은데 풀이 없으니 사진으로 찍어달라는 이야기동무 선민</div></div><p>&#160;</p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/65b48c713e507b096bfac53fe7252c7e34ef1282" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/65b48c713e507b096bfac53fe7252c7e34ef1282" data-origin-width="3000" data-origin-height="1415"><div class="figcaption">스프링에 끼워진 한송이 꽃이 이쁜 이야기동무 지안</div></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/d16a4aeda273f0fa60ae0bd1ccbd32a234a8063e" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/d16a4aeda273f0fa60ae0bd1ccbd32a234a8063e" data-origin-width="2345" data-origin-height="1344"></div><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/87f2e3c86d97c79f7ae34e58adc602d1a59292c3" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1Rj6i/87f2e3c86d97c79f7ae34e58adc602d1a59292c3" data-origin-width="4032" data-origin-height="3024"></div><p style="text-align: start;"><b><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">&lt;지금 내가 보고 듣고 느끼고 생각한 것&gt;</span></b></p><p style="text-align: start;">&#160;</p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">나무에서 꽃잎이 떨어져 여행가는 것 같아</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">바람이 지나가며 모든 것들에게 하나씩, 하나씩 말을 걸어 와</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">선민이랑 지안이랑 보리밥이랑 돗자리에 앉아서 봄을 가득 담아가고 있어</span></i></p><p style="text-align: start;">&#160;</p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">하늘이 파랗다</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">벚꽃잎이 부드럽다</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">벌이 많다</span></i></p><p style="text-align: start;">&#160;</p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">눈이 감긴다. 감지 않으려고 노력하며 하늘을 올려다보니</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">파란 하늘과 연한 분홍빛을 띠는 벚꽃이 보인다.</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">눈을 감아보니 새가 지저귀는 소리가 선명하게 들려온다.</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">바람이 시원하게 불어온다.</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">나의 기분!</span></i></p><p style="text-align: start;">&#160;</p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">앉아서 혹은 누워서 떨어지는 벚꽃을 보면</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">내가</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">피는 것만이 아닌,</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">피고 있는 것만이 아닌,</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">떨어지는 것도 날아가는 것도,</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">아름다워할 수 있다는 게 아름답게 느껴진다.</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">봄이라는 계절은</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">무언가에 지친 나를 조금씩 간질러</span></i></p><p style="text-align: start;"><i><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">설렘을 느끼게 해주는 계절인 듯하다.</span></i></p><p style="text-align: start;">&#160;</p><p style="text-align: start;"><span style="font-family: 'Noto Serif KR';" data-ke-size="size18">오늘도 좋습니다. 이야기밥 다섯번째, 마칩니다.</span></p>

<!-- -->

카페 게시글

마을숲

이야기밥

20240405 마을숲-이야기밥 다섯번째

다음검색