|

.

징비록-서애(류성룡)의 향리 하회(河回)에 가다① 임진왜란의 전국(全局)을 기록한 전쟁지도자의 반성문 징비록(懲毖錄)은 인진왜란을 초래하게 된 데 대한 치열한 자기 반성문인 동시에 향후의 난국타개를 위한 최고의 지침서이다. 김정은의 핵공갈에 직면하여 지도노런의 불확실성으로 흔들리는 오늘의 대한민국이 갈 길을 징비록의 저자 류성룡에게 묻는다 국보 제132호 징비록(懲毖錄) 사진 이오봉 전 월간조선 사진팀장 글 | 정순태 자유기고가, 전 월간조선 편집위원 징비록(懲毖錄)은 「잘못을 고치는 책」

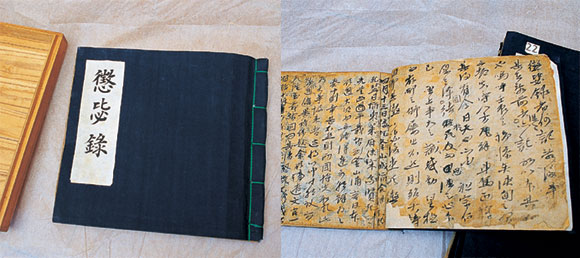

국보 제132호 징비록과 西厓의 친필로 쓰인 그 내용. 西厓는 序文에서『비록 보잘것없는 것이지만 나라에 충성하고자 하는 뜻을 나타내고, 또한 어리석은 나의 나라에 보답하지 못한 죄를 나타내는 것』이라고 썼다.

國寶(국보) 제132호 「懲毖錄(징비록)」은 임진왜란 당시 영의정과 도체찰사로서 탁월한 戰時지도력으로 7년에 걸친 참혹한 國亂(국란)을 극복했던 西厓 柳成龍(서애 류성룡)의 회고록이다. 우리 역사상 기록을 남겨 그것이 국보에 오르게 한 인물은 西厓와 「亂中日記」를 쓴 忠武公 李舜臣(충무공 이순신)뿐이다. 징비록을 대하면 징계할 징, 삼갈 비, 기록할 록이란 세 글자로 이루어진 題名(제명)에서부터 비장감이 느껴진다. 요즘말로 풀어서 말하면 과거의 잘못을 반성하여 다시는 잘못을 저지르지 않도록 대비하려고 쓴 책인 것이다. 中國의 고전 「詩經(시경)」에 나오는 문자에서 취한 懲毖(징비)는 우선 두 글자 모두 획수가 많고 사용 빈도가 적은 漢字(한자)여서 書堂 같은 데서 회초리를 맞아 가며 한문을 배운 적이 없는 현대의 우리가 그 개념을 이해하기가 상당히 까다롭다. 그렇다면 가슴속으로 다가오는 말은 없을까? 지난 4월4일 저녁, 서울 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸에서 징비록의 英譯(영역) 출판기념회가 西厓기념사업회 주최로 열렸다. 거기에 참석하여 영문판 징비록을 받아 본 필자는 그 절묘한 題名을 대하고 무릎을 쳤다. 그것은 「the Book of Corrections」이라고 번역되어 있었다. 그렇다면 「잘못을 고치는 책」이 아닌 것인가. 징비록의 영문판은 호남대학교 최병현(영문학) 교수가 무려 6년의 세월 동안 온갖 난관을 겪으며 번역하여 미국 버클리대학 東아시아연구소에서 간행되었다.

대통령에게 一讀을 권하고 싶은 古典

징비록은 임진왜란과 정유재란의 全 모습에 가장 가까이 다가가 파악할 수 있는 역사자료다. 참담했던 왜란 7년의 기록은 「宣祖實錄(선조실록)」과 「宣祖修正實錄(선조수정실록)」에도 기록되어 있지만, 두 실록은 각각 집필 당시의 집권 당파인 北人과 西人의 시각을 편파적으로 담는 오류를 범하고 있다. 더구나 그 기초사료인 史草가 전란으로 망실되어 정확성이 떨어진다. 忠武公 李舜臣(충무공 이순신)의 「亂中日記(난중일기)」는 옷깃을 여미고 읽어야 할 血誠(혈성)의 기록이긴 하지만, 저자가 일선의 水軍統制使(수군통제사)인데다 하루하루의 바쁜 軍務 속에서 간단간단하게 기록했던 만큼 왜란의 全局(전국)을 파악할 수 없다. 이 밖에 왜란 당시 경상우도 초유사 金誠一의 종사관 李魯(이로)가 저술한 「龍蛇日記(용사일기)」와 경상감사 김수의 幕下(막하)에서 下級胥吏(하급서리)로 근무했던 李濯英(이탁영)이 지은 「征蠻綠」(정만록: 보물 제880호)도 각각 뛰어난 문장력과 事實性(사실성)을 보이고 있지만, 역시 직책의 한계성 탓으로 視野(시야)가 넓지는 못한 기록이다. 징비록은 나라에 힘이 없고 국방을 소홀히 하면 外敵(외적)의 침략을 받는다는 불변의 진리를 일깨워 준다. 또한 비록 나라가 사나운 外敵의 침략을 받았다고 하더라도 우방국에 信義를 지켜 同盟(동맹)을 굳게 다지고, 국민이 힘을 합해 막는다면 능히 물리칠 수 있다는 신념을 심어준다. 이런 점에서 징비록은 단순한 과거의 기록에 그치는 것이 아니라 나라 형편이 어려운 오늘날에도 숙독해야 할 現在性(현재성)을 지니고 있다. 오늘의 대한민국 대통령이 읽어야 할 한 권의 책을 권하라면 필자는 주저없이 징비록을 선택하고 싶다. 한번 손에 손잡으면 놓을 수 없을 만큼 재미도 있다. 징비록 목판본은 仁祖 11년(1633)에 西厓의 아들 柳袗(류진)이 처음 간행했다. 도쿠가와 幕府 시절인 1695년에는 일본 교토에서 발간되기도 했다. 그 보편성이 일찌감치 국외에서 입증된 것이다. 『우리가 할 수 있는 일은 忠孝밖에 없다』

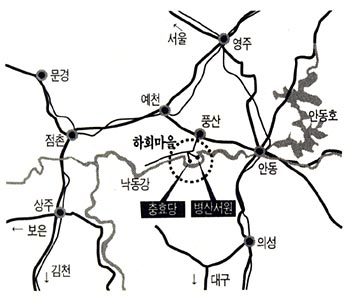

필자는 3월29일 토요일 오전 8시45분 경북 안동시 풍산읍 河回(물돌이)마을에 있는 西崖 柳成龍(서애 류성룡)의 종가 忠孝堂(충효당: 보물 제414호)을 방문했다. 西厓가 저술한 임진왜란에 관한 친필 회고록인 국보 제132호 懲毖錄의 眞本(진본)을 취재하기 위해서였다. 충효당의 솟을대문에 들면 사랑채가 마주 보인다. 사랑채에는 「忠孝堂」이라는 현판이 붙어 있다. 현판은 전서체로 眉♥ 許穆(미수 허목: 숙종 때의 문신·학자)의 글씨다. 『우리들이 할 수 있는 일은 충효밖에 없을 것』이라고 했던 西厓의 유언에서 따온 堂號(당호)이다. 필자는 1997년 초여름에 이미 西厓의 宗孫 柳寧夏(류영하)옹을 충효당 사랑채에서 만난 적이 있다. 이번에도 柳옹을 여기서 만나게 될 것이라 지레 짐작하고 사랑채 앞에서 헛기침을 몇 번 하니까 안채의 뜰 안에서 서성이던 柳옹이 필자를 맞으러 나왔다. 올해 77세의 그는 지난번과는 달리 필자를 안채로 인도했다. 충효당에 들기 직전, 하룻밤을 묵은 河回모텔에서 필자가 전화를 넣어 연통을 드렸더니, 柳옹은 필자를 잘 기억하고 있었다. 안채는 사랑채 마당에서 왼쪽으로 꺾어 두 개의 문을 거쳐야 들어갈 수 있다. 외부 사람이 쉽게 범접할 수 없게 폐쇄적으로 지어진 입 구(口)자형의 건물이다. 안채 대청마루 아래에는 1999년 4월, 충효당을 방문한 영국 여왕 엘리자베스 2세가 마루에 오를 때 사용한 자그마한 판자 계단이 부설되어 있다. 여왕은 안채 마당에서 우리 전통의 고추장과 김치 담그는 모습을 흥미 있게 구경했다고 한다. 마루에 올라 柳옹이 거처하는 방에 드니 일흔다섯의 宗婦(종부) 崔여사가 몸소 다담상을 들고 들어와 손님맞이를 했다. 다담상의 한켠에는 술 한 주전자도 놓여 있었다. 崔여사라면 家釀酒(가양주) 「慶州法酒」로 이름 높은 「경주 崔부잣집」의 따님이다. 그렇다면 인간문화재인 慈母(자모)로부터 비법을 전수받은 가양주다. 술에 취해 징비록을 拜見(배견)할 수는 없어 딱 한 잔만 맛보았는데, 한 주전자의 술을 다 마시고 싶을 만큼 향기가 짙었다. 징비록은 忠孝堂 별채인 永慕閣(영모각)의 금고 속에 보관되어 있다. 柳옹은 전화로 금고의 열쇠를 갖고 있는 국보관리인을 호출했다. 柳옹과 이런저런 얘기를 한 시간쯤 나누는 중에 징비록 관리인이 왔다. 문화재 당국의 沒歷史性

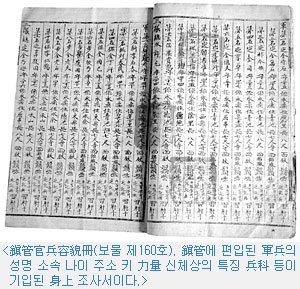

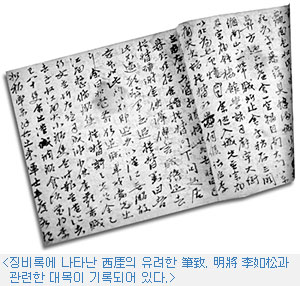

오전 9시45분, 커다란 금고문이 열리고 향나무 상자에 담긴 국보 제132호 징비록이 나왔다. 그 향나무 상자에는 「大正 十五年」이란 年號(연호)가 붓글씨로 쓰여 있다. 大正 15년이라면 서기 1926년으로서 이 향나무 상자가 日帝시대에 만들어졌음을 의미한다. 필자는 문화재관리당국의 沒(몰)역사성에 혀를 찼다. 징비록에 이어 그 부속문건들로 보물 제160호로 일괄 지정된 亂後雜錄(난후잡록), 芹曝集(근폭집), 辰巳錄(진사록), 軍門謄錄(군문등록), 鎭管官兵編伍冊(진관관병편오책), 鎭管官兵容貌冊(진관관병용모책)이 반출되었다. 필자는 징비록과 그 부속문건들의 책장을 하나하나 넘기면서 400년의 세월을 건너뛰어 西厓와 交感할 수 있었다. 西厓는 벼슬에서 쫓겨나 낙향한 지 4년만인 그의 나이 63세 때(1604년) 징비록의 집필을 끝마쳤다. 그로부터 꼭 400년이 지나 西厓의 친필 징비록을 대하는 데 남다른 감회가 없을 수 없다. 특히 징비록의 초고에 해당되는 난후잡록은 진관관병편오책과 진관관병용모책의 이면지에 쓰여 있다. 그 때문에 먹물이 번져 있어 해독이 어려운 부분도 있지만, 가슴이 뭉클했다. 그것은 저술 당시 한 장의 종이라도 아껴 쓰려는 西厓의 節用(절용)정신 때문이 아니었겠는가? 국보 제132호 징비록의 原本은 앞 부분 몇 장이 떨어져 나갔지만, 비교적 보존상태가 양호한 편이다. 징비록의 내용을 살펴보기에 앞서 조선왕조 제1의 經世家(경세가)인 西厓의 삶을 간단하게나마 짚어 보지 않을 수 없다. 그는 中宗 37년(1542) 10월1일, 경상도 의성현 사촌리의 外家에서 황해도 관찰사 류중령의 둘째 아들로 태어났다. 西厓는 21세 때 예안(지금의 안동)의 陶山書院(도산서원)에서 退溪 李滉(퇴계 이황)에게 近思錄(근사록)을 배웠다. 서너 달간에 불과한 수업기간이지만, 이로써 退溪와 西厓는 사제관계가 된 것이다. 퇴계는 처음 본 西厓가 자리에서 물러난 다음, 동석했던 사람들에게 『이 젊은이는 하늘이 낸 사람』이라며 西厓의 大成을 예언했다고 한다. 그로부터 4년 뒤인 明宗 21년(1566) 西厓는 25세의 나이로 文科에 급제, 王命을 출납하는 承政院(승정원)의 종9품벼슬인 權知副正字(권지부정자)로 출사했다. 西厓의 出六(출륙: 6品官으로의 승진)은 파격적일 만큼 빨랐다. 출사한 지 불과 3년만인 선조 2년(1569)에 28세의 나이로 司憲府(사헌부) 감찰이란 요직에 발탁되었다. 이 해에 그는 聖節使(성절사: 황제의 생일을 축하하는 사절)의 書狀官(서장관)으로서 明나라의 北京에 다녀왔다. 西厓가 국제적 안목을 지니게 된 轉機(전기)가 아니었을까? 그 후 29세에 병조좌랑 겸 홍문관 수찬, 39세에 尙州목사, 40세에 홍문관 부제학, 41세에 大司諫(대사간), 42세에 경상도 관찰사를 지냈다. 43세에는 예조판서에 올랐고, 47세에 大提學(대제학), 48세 때인 1589년 봄에 大司憲(대사헌) 겸 병조판서, 그 해 10월에 이조판서가 되었고, 50세에 좌의정에 올라 이조판서를 겸임했다. 선조 25년(1592) 4월, 임진왜란이 일어나자 좌의정으로서 병조판서를 겸무했다.

도요토미 히데요시의 '공갈외교' 징비록-서애(류성룡)의 향리 하회(河回)에 가다②

<유성룡 생가>

朝鮮의 上下를 깔본 倭使 징비록은 壬亂이 일어나기 6년 전에 일본의 사신이 오고 가던 일로부터 시작된다. 일본은 침략을 앞두고 倭使(왜사)를 파견하여 조선의 사정을 정탐했던 것이다. 宣祖 19년(1586) 일본의 사신 橘康廣(귤강광)은 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)의 편지를 가지고 조선을 찾아와 숱한 일화를 남겼다. 귤강광은 그때 나이 50여 세로 매우 교만했다. 당시 조선에서는 왜국의 사신이 상경길에 고을을 지날 때면 장정들을 동원하여 창을 잡고 길 양쪽으로 늘어서게 하여 군사의 위엄을 보이게 하는 것이 하나의 관례였다. 다음은 징비록에 기록된 귤강광이 경상도 安東을 지날 때의 모습이다. < 고을 장정들이 창을 비껴 잡고 서 있는 광경을 유심히 살펴보던 귤강광은 조소를 가득 머금은 얼굴로 『그대들이 들고 있는 창자루가 왜 그렇게 짧은가?』라고 빈정거렸다> 기왕에 얘기가 나온 김에 징비록이 전하는 귤강광의 작태 하나를 더 소개하고 싶다. < 귤강광이 서울에 다다르자 예조판서가 잔치를 베풀었다. 잔치가 무르익자 술이 얼큰해진 귤강광은 한 주먹의 호초(후추. 약재로 쓰는 것)를 꺼내 잔치상 위에다 흐트려 놓았다. 이것을 본 기생과 악공들이 다투어 줍느라고 좌석의 질서가 걷잡을 수 없게 되었다. 이런 광경을 취한 눈으로 살펴보던 그는 객관으로 돌아와 통역에게 말하기를 『너희 나라가 망할 징조이구나. 기강이 저렇게 땅에 떨어져서야 어찌 나라가 흥하기를 바라리오』라고 하였다> 이렇듯 귤강광은 조선의 上下를 얕보고 있었다. 귤강광이 갖고 온 히데요시의 편지 내용은 이러했다. < 일본국은 조선에 자주 사신을 파견했는데도 불구하고 일본국에 사신을 보내지 않았으니, 이는 곧 우리를 깔보는 것이 아니고 무엇이겠는가?> 외교적 儀典 무시했던 히데요시 히데요시는 조선 조정에 사신을 파견할 것을 요구했다. 외교문건으로서는 매우 도전적이다. 이에 대해 조선 조정에서는 『물길이 험하므로 사신을 보내지 못하노라』는 내용의 회답을 보냈다. 이런 답서를 받고 돌아간 귤강광은 화가 난 히데요시의 命에 의해 당장 참수형을 받았다. 히데요시는 다시 對馬島主의 아들인 宗義智(종의지)를 보내 『明나라로 쳐들어갈 터이니 길을 안내하라』면서 『종의지가 바닷길에 매우 익숙하니 조선 사신은 그와 함께 일본에 오라』라고 요구했다. 조선으로도 일본의 허실을 알아볼 필요가 있었다. 西厓는 大提學(대제학)이던 선조 21년(1588) 이후 줄곧 『왜국과 수교하는 일은 빠를수록 좋다』고 임금에게 진언하고 있었다. 알맹이 없는 名分論(명분론)보다 실질을 중시한 西厓의 의식구조를 엿볼 수 있는 대목이다. 드디어 조선 조정은 壬亂 발발 2년 전인 선조 23년(1590) 3월, 黃允吉(황윤길)을 上使, 金誠一(김성일)을 副使로 삼아 일본에 보냈다. 조선의 사신을 맞은 히데요시의 태도는 매우 오만방자했다. 다음은 징비록의 관련 대목이다. < 히데요시는 높직한 자리 위해 남쪽을 향해 앉아 있었다. (중략) 이윽고 시종이 나와 (사신들에게) 항아리의 술을 따라 올렸는데, 술잔은 질그릇이었고, 술 또한 막걸리였다. 두어 번 술잔을 돌리다가 그치는 것뿐이어서 한 나라의 사신을 접견하는 의식은 아니었다. (중략) 히데요시는 자리에 잠시 앉아 있다가 갑자기 일어나서 집안으로 사라졌다. 얼마 있다가 한 사람이 평상복 차림으로 어린애 하나를 안고 어르면서 마루로 나와 돌아다녔다. 가만히 살펴보니 히데요시였다. (중략) 히데요시는 난간 밖으로 나와 우리나라 악공을 손짓으로 불러서 풍악을 울리게 했다. 연주가 시작되고 얼마 안 있어 히데요시의 품에 있던 어린애가 오줌을 쌌다> 당시 히데요시는 「태양의 아들」임을 자처하면서 中國을 정복하여 천황의 거처를 北京으로 옮기고, 더 나아가 印度까지 영유하며, 그 자신은 양자강 하구의 寧波(영파)에 幕府(막부)를 설치하여 아시아를 호령하겠다는 턱없는 야망에 불타고 있었다. 실제, 히데요시는 1591년 포르투갈領인 고아(印度 서부해안 도시)의 총독에게, 1593년에는 스페인領인 루손(필리핀)의 총독에게 사신을 보내 조공을 요구하면서, 불응하면 군사적으로 정복하겠다고 협박하기도 했다. 그러면 히데요시는 왜 이런 공갈외교를 감행했던 것일까? 오늘날의 북한 金正日처럼 內政의 문제를 對外的 강경노선 혹은 침략전쟁으로 해결하려 했던 냄새가 짙다. 戰國시대에 할거하던 다이묘(大名: 봉건영주)들을 차례로 굴복시킨 히데요시는 몰락한 다이묘, 浪人(낭인), 토지를 잃은 농민 등 불평분자들의 뒷처리가 당면한 골치거리였다. 더욱이 그는 미천한 아시가루(足輕: 졸병) 출신으로 벼락출세하여 關白(관백: 최고집정자)의 지위에 오른 만큼 뭔가를 보여 줘야 한다는 강박관념에 휩싸여 있었던 것 같다. 또한 그에겐 累代(누대)에 걸쳐 충성을 바쳐 온 직할부대가 없었던 만큼 조선 침략을 계기로 직할군을 편성하려는 정략도 깔려 있었다. 공갈외교를 감행한 까닭

선조 24년(1591) 봄에 통신사 黃允吉, 부사 金誠一 등이 귀국했는데, 그들이 가지고 온 일본의 국서에는 『군사를 거느리고 明나라에 쳐들어가겠으니 길을 빌려 달라』는 문구가 있었다. 조선 조정에서는 히데요시의 의도가 무엇인지에 대해 논란을 벌였다. 황윤길은 왜군이 쳐들어올 것이라고 상주했고, 김성일은 히데요시의 몰골을 보니 쥐새끼 같아서 그럴 만한 인물이 못 된다는 반론을 폈다. 일본의 침략 여부도 문제였지만, 事大를 國是로 삼았던 조선으로선 이에 따른 對明외교를 어떻게 전개해야 할지도 난제였다. 당시의 영의정 李山海(이산해)는 『明나라에서 우리가 왜국과 사사로이 통했다고 책망한다면 변명할 말이 없을 것이니 숨겨 두는 것만 못할 것 같습니다』라고 상주했다. 中國의 역대 왕조들은 자신이 모르는 주변국들 간의 외교(이른바 塞外之交)를 금지했다. 그러나 좌의정 류성룡은 『마땅히 사유를 갖추어서 明나라에 보고해야 합니다』고 진언했다. < 사신이 이웃나라에 볼일이 있어 왕래하는 것은 국가로서 떳떳한 일입니다. (중략) 지금 사실을 숨기고 알리지 않는다면 大義에도 옳지 않습니다. 또한 왜적이 만약 실제로 中國을 침범할 계획이 있고, 이 사실이 다른 곳으로부터 明의 조정에 알려지면 明나라에서는 우리나라가 왜국과 공모하여 숨기는 것으로 의심할 것입니다. 이렇게 되면 明의 문책은 사사로이 왜국과 통신했다는 그것에만 그치지 않을 것입니다> 이런 西厓의 견해에 따라 조정에서는 金應南(김응남)을 明 조정에 보냈다. 그즈음, 琉球國(유구국: 지금의 오키나와)의 왕세자 尙寧(상녕) 등은 사신을 중국에 보내 일본의 중국 침략계획에 대한 정보를 거듭 제공하고 있었다. 따라서 明 조정은 그때까지 아무 기별이 없는 조선에 대해 잔뜩 의심하고 있던 상황이었다. 倭使가 진상한 鳥銃을 창고에 처박아 둬

임진왜란 전에 조선 조정이 東人과 西人으로 갈라져 왜군의 침략 여부에 대해 갑론을박을 했던 것은 사실이지만, 전혀 전쟁 대비를 하지 않았다는 말은 허구이다. 김수, 李洸(이광), 尹先覺(윤선각)을 각각 경상도·전라도·충청도의 감사로 임명하여 성곽 등 방어시설들을 보강토록 했다. 다만 조선왕조가 창업 이후 200년간 큰 전쟁이 없는 평화시대를 누리는 바람에 어느덧 文弱(문약)으로 흘러 나름대로 준비를 했다고는 해도 미흡했던 것이다. 또한 100여 년의 전국시대를 통해 전투력이 피크에 오른 왜군에 대한 정규전으로는 승산이 없었다. 징비록에는 임란 중 왜군의 得意의 병기였던 鳥銃(조총)과 관련 다음과 같이 기록되어 있다. < 宗義智(임란 전에 입국한 日本 사신)가 공작 두 마리와 조총·창·칼 등을 바쳤는데, 임금께서는 공작은 南陽(남양)의 섬에 날려보내도록 하고, 조총은 軍器司(군기시)에 두게 하였다> 일본에서는 이보다 40여 년 전, 種子島(종자도)에 들어온 포르투갈 사람들로부터 조총을 얻어 그것을 모델로 국산화에 성공하여 대량생산을 했는데, 명중률에서 당시 세계 제1의 수준에 이르고 있었다. 조선으로서는 조총을 가지기는 그때가 처음인데도 불구하고 그냥 창고에 처박아 둔 것이다. 당시 西厓는 형조정랑 權慄(권율)과 정읍현감 李舜臣을 將材(장재)로 천거했다. 구국의 명장 李舜臣의 경우, 이때 무려 여섯 계단의 품계를 뛰어 전라좌수사에 발탁된 것이다. 西厓는 또 연로한 경상좌병사 曺大坤(조대곤)을 李鎰(이일)로 교체하도록 청했으나 병조판서 洪汝諄(홍여순)의 반대로 채택되지 않았다. 西厓는 특히 군제면에서 국지전에 유리한 制勝方略(제승방략)을 폐지하고 전면전에 효율적인 鎭管(진관)의 법으로 복귀할 것을 건의했다. 징비록에 따르면 西厓는 宣祖에게 鎭管制의 필요성을 다음과 같이 진언했다. < 우리나라의 건국 초기에는 각 道의 병사들이 모두 鎭管에 나뉘어 속해 있어서 유사시에는 진관에서 즉각 그 소속된 고을을 마치 물고기의 비늘처럼 차례로 통솔하고 主將의 호령을 기다렸습니다. 경상도를 예로 든다면, 김해, 대구, 상주, 경주, 안동, 진주의 여섯 진관으로 되어 있기 때문에 적병이 쳐들어와서 가령 한 鎭의 군사가 패하더라도 다른 鎭의 군사들은 성을 굳게 지킴으로써 한꺼번에 무너지는 일은 생길 수 없었던 것입니다>

조선 초기의 군제인 진관제가 제승방략으로 바뀐 것은 1555년의 왜구 침입(을묘왜란) 때 전공을 세웠던 청주 목사 金秀文(김수문)의 진언에 의해서였다. 제승방략은 도내의 여러 고을을 분류하여 각각 순변사, 방어사, 조방장, 도원수 및 병사와 수사에게 예속시킨 것이다. 制勝方略의 허점에 대해 西厓는 임금에게 다음과 같이 진언한다. < 한번 위급한 일이 일어났다고 하면 멀고 가까운 곳에 있는 군사들이 한꺼번에 출동하여 지휘관 없는 병사들만이 벌판 한가운데에 덩그러니 모이게 마련입니다. 기다려도 장수는 제때에 오지 않고 날카로운 적의 선봉이 가까워지면 군사들의 용기는 땅에 떨어지고 마음속에는 두려움만 남게 됩니다. 결국 군사들은 제대로 한번 싸워 보지도 못하고 패주하는 것입니다. 大軍이 한번 무너진 다음에 장수가 와 보아야 누구와 더불어 싸움을 겨루겠습니까?> 그러나 군제개편에 관한 西厓의 啓請(계청)은 경상감사 김수 등의 반대로 시행되지 않았다. 제승방략의 취약점은 그 후 李鎰(이일)의 尙州전투 패전과 申砬(신립)의 충주전투 패전을 통해 입증된다. 전쟁에 동원된 장정이 과거준비 위해 試卷 들고 와 1592년 봄, 히데요시는 군사 30만 명을 동원하여 큐슈(九州)의 나고야(名護屋)에 本營(본영)을 차리고, 16만 명을 조선 원정에 투입했다. 왜군의 제1진 고니시 유키나가(小西行長)는 상륙 당일인 4월13일 釜山鎭城을, 4월14일 東萊城(동래성)을 함락시키고 梁山(양산) 방면으로 북상했다. 4월17일엔 제2진 가토 기요마사(加藤淸正)가 부산에 상륙하여 慶州 방면으로 북상했다. 4월19일에는 제3진 구로다 나가마사(黑田長政)가 김해성을 함락시켰다. 4월17일 이른 아침, 왜군의 침입을 처음 알리는 경상좌수사 朴泓(박홍)의 장계가 조정에 도착했다. 왜군이 대거 침입하자 좌의정 류성룡은 戰時 軍政을 총지휘하는 都體察使(도체찰사)로 임명되었다. 조정은 맹장으로 이름난 李鎰(이일)을 巡邊使(순변사)로 삼아 출전을 명했다. 다음은 징비록의 관련 기록이다. < 李鎰이 서울에 있는 날쌘 군사 300명을 거느리고 가고자 하여 兵曹(병조)에서 선별한 문서를 가져와 보니, 모두 여염이나 시정에 있는 白徒(백도: 군사훈련을 받지 못한 사람)들이며, 胥吏(서리)와 儒生(유생)이 반수나 되는지라, 임시로 점검하니 유생들은 관복을 갖추고 試卷(시권: 과거 때 글을 지어 올리는 종이)을 들고 있으며, 서리들은 平頂巾(평정건: 두건)을 쓰고 있어서 군사 뽑히기를 모면하려고 애쓰는 사람들만 뜰에 가득할 뿐이었고, 보낼 만한 사람은 없었다. 李鎰이 명령을 받은 지 사흘이 되도록 떠나지 못하였으므로 조정에서는 하는 수 없이 李鎰을 먼저 가게 하고, 별장 兪沃(유옥)을 시켜서 군사를 거느리고 뒤따라가도록 하였다> 李鎰이 경상도에 당도했을 때 이미 현지의 지방군은 무너진 상태였다. 그는 尙州에서 겨우 관군·의병 800명을 수습하여 北川邊(북천변)을 끼고 고니시 부대의 北上을 막아 보려 했으나 제대로 싸워 보지도 못하고 패했다. 징비록은 그때의 패인에 대해 『수십 보밖에 나가지 못하는 활로 수백 보를 나르는 조총을 당해낼 수 없었다』고 지적하면서도 다음과 같은 李鎰의 전술적 실수를 지적했다. 다음은 징비록의 관련 대목이다.

< 이일은 북천변에 진을 치고 있으면서도 척후병을 보내지 않았다. 그 결과 왜군이 이미 尙州 남쪽 20리 지점인 長川에 와서 진을 치고 있었는데도 불구하고 이일은 敵情(적정)을 전혀 파악하지 못했다. 그런 가운데 開寧(개령: 지금의 김천) 사람 하나가 달려와서 적들이 가까이 왔다고 보고했다. 그런 제보자를 이일은 『軍心을 문란하게 했다』고 되레 목을 베었다. 얼마 뒤에 왜군의 척후가 접근하여 이일의 군진을 엿보았지만, 개령 사람이 당한 끔찍한 죽음을 보았기 때문에 아무도 이 사실을 이일에게 알리지 못했다. 왜군의 기습을 받은 이일은 말을 버리고 갑옷까지 벗어던진 채 머리를 풀고 알몸으로 도주했다. 대장이 달아난 가운데 왜군의 포위망에 빠진 우리 군사들은 몰살당했다> 필자는 고니시의 北上路인 옛 嶺南大路(영남대로)와 많이 겹치는 지금의 3번국도를 비교적 자주 왕래하는 편이다. 3번 국도변의 상주 北川 위쪽 언덕 위에는 그때 전몰한 의사들을 기리는 충혼탑이 세워져 있다. 필자는 그 앞에서 머리를 깊이 숙이다가도 그 옆에 있는 常山館(상산관)을 바라보기만 하면 임란 직전 이곳에서 묵고 서울로 올라간 倭使 橘康廣(귤강광)의 작태가 생각나서 쓴웃음을 짓곤 한다. 다음은 그와 관련한 징비록의 기록이다. < 상주목사 宋應泂(송응형)은 귤강광 일행을 대접하는 잔치를 베풀어 기생들의 춤과 노래가 한창 무르익었다. 술이 몇 순배 돌고 난 뒤, 그는 목사의 늙은 모습을 보고 통역을 시켜 말하기를 『이 몸은 여러 해 동안 사나운 싸움터에 있었기 때문에 수염과 머리칼이 희어졌지만, 목사께서는 이 아름다운 기생들 틈에서 편하게 지나면서도 어찌 그렇게 백발이 되었소?』라고 하였다> 常山은 尙州의 별칭이니까 常山館은 왕명을 받고 내려온 관리나 왜국의 사신 등이 묵던 상주의 客舍(객사)이다. 원래 상산관은 邑城(읍성) 안에 있었는데, 10여 년 전 이곳 북천변 전적지를 성역화하면서 이곳으로 옮겨졌다. 참으로 反面敎師(반면교사)로 삼아야 할 시니컬한 얘기다.

/ 조선

|

출처: 마음의 정원 원문보기 글쓴이: 마음의 정원