<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2415043758D3DD4917" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="049.jpg" actualwidth="1024" border="0" hspace="1" vspace="1" width="1024" id="A_2415043758D3DD49176755"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/260BEE3458D3DDA332" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="01.jpg" actualwidth="740" border="0" hspace="1" vspace="1" width="740" id="A_260BEE3458D3DDA3326087"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2212213758D3DE081D" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="030.jpg" actualwidth="1024" border="0" hspace="1" vspace="1" width="1024" id="A_2212213758D3DE081D5383"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2606773758D3DE0A27" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="031.jpg" actualwidth="1024" border="0" hspace="1" vspace="1" width="1024" id="A_2606773758D3DE0A27059E"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2315813758D3DE0B19" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="032.jpg" actualwidth="1024" border="0" hspace="1" vspace="1" width="1024" id="A_2315813758D3DE0B19D180"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2223883758D3DE0E0E" class="txc-image" style="FLOAT: none; CLEAR: none" exif="{}" data-filename="033.jpg" actualwidth="1024" border="0" hspace="1" vspace="1" width="1024" id="A_2223883758D3DE0E0E639F"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

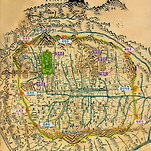

<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; mso-hansi-font-family: 돋움; mso-ascii-font-family: 돋움">&nbsp;<STRONG>사진 1. 고려대학교 박물관 소장 목판으로 찍은 수선전도 부분(1981 탐구신서 65 한경지략 첨부도면</STRONG>).</SPAN></P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; mso-hansi-font-family: 돋움; mso-ascii-font-family: 돋움"><STRONG>사진 2. 고려대학교 박물관 소장 목판으로 찍은 수선전도 전체(2002 “서울, 하늘 땅 사람” 전시도록).</STRONG></SPAN></P>

<P class=바탕글>&nbsp;</P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

<P class=바탕글>&nbsp; </P>

<P class=바탕글><SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; mso-hansi-font-family: 돋움; mso-ascii-font-family: 돋움">&nbsp;&nbsp; <STRONG>사진 3. 고려대학교 박물관 소장 수선전도 피나무 재질 목판(2002 “서울, 하늘 땅 사람” 전시도록).</STRONG></P></SPAN>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><IMG style="FLOAT: none; CLEAR: none; CURSOR: pointer" id=A_012C6A345135D4310CD7E3 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/blog/012C6A345135D4310C" width=764 exif="{}" actualwidth="764" isset="true" id="A_012C6A345135D4310CD7E3"/></P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">首善全圖(수선전도)’라는 제목이 윗머리에 새겨져 있고, </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">그 아래에 서울의 주요도로와 시설, </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">궁전·종묘·사직·문묘·학교·교량·산천·성곽·누정·봉수·역원·명승 등에서 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">부(部)·방(坊)·동(洞)에 이르기까지, 그리고 도성 밖의 동리와 산 </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">또는 불사(佛寺)까지도 자세히 그려 넣어 460여 개의 지명이 나타나 있다.</SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">이 지도는 근세지도에 가까운 실측 세밀지도이다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">수선(首善)이란 서울을 뜻한다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">이 지도의 제작연대에 </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">대해서는 경우궁(景祐宮)이 나타나 있음을 들어 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">1824년을 간년(刊年)으로 잡기도 하나, </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">제생동(濟生洞)이 계생동(桂生洞)으로 이름이 바뀐 </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">1834년을 간년의 하한으로 보고 있으므로 간년을 1824∼1834년으로 잡은 것이다.</SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">이 수선전도는 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">그 정확성이나 정밀함, 그리고 크기에서 서울 도성의 지도 중에서 가장 훌륭하며, </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">지도 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">제작뿐 아니라 목판으로서의 제작 솜씨도 훌륭한 것으로 평가되고 있어 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">판목의 가치는 더욱 귀중하다</SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">조선시대에는 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">『동국여지승람』의 「팔도총도(八道總圖)」, 각 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">도 지도를 비롯하여 「천하총도(天下總圖)」가 들어 있는 지도첩과 팔도 각 도의 큰 판목들, </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">「여지전도(輿地全圖)」·「해좌전도(海左全圖)」·「대여지도(大輿地圖)」 등 훌륭한 목판지도들이 많다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">그 중에서 한 도시의 지도, 특히 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">목판지도로서의 수선전도는 가장 크고 정확, 정밀하다</SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;이 판목의 가치가 높이 인정된다</SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><IMG style="WIDTH: 578px" id=imageCheckerTempId_0 alt=수선전도 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.cha.go.kr%2Funisearch%2Fimagefiles%2Ftangible_cult_prop%2F20100329100752924000.jpg" width="100%"></SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt" mouseX="744" mouseY="217">고산자 김정호가 정말로 전국을 다녀서 대동여지도를 만들었냐는 것입니다.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt"> </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt">이 역시도 최남선의 &lt;고산자를 회함&gt;에서 최초로 언급되며 오해를 불러일으킨 속설입니다. </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt">악의적인 의도가 없이 김정호의 노력을 높이 사기 위해 언급된 말이지만, </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt">그 후 한동안 대부분의 대한민국 사람이 정말로 믿게 되는 문제를 낳았습니다. </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt">조선 말기는 낡고 무식했다는 의식이 강하다 보니 </SPAN></STRONG></FONT></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt"><FONT face=굴림><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 11pt">김정호가 혼자의 힘으로 거대한 일을 해냈다는 얘기가 먹힐만한 소지가 있었습니다.</SPAN></STRONG></FONT></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">하지만 대동여지도를 살펴보면 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">고산자 김정호가 이전의 다른 지도들을 참고한 흔적이 발견될 뿐만 아니라, </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">관인으로써 지도제작을 맡은 기간 안에 당시의 교통 수준을 이용해서 이렇게 정밀한 지도를 만든다는 것은 현실적으로 불가능한 것이라고 보입니다.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"> </SPAN></SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">이렇듯 대동여지도의 진실은 따로 있었습니다</SPAN>.</SPAN></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 540px" id=attachment_91928 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91928 size-medium" alt=5 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F5-17-540x809.jpg" width=540 height=809 srcset="http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/5-17-540x809.jpg 540w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/5-17-549x823.jpg 549w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/5-17.jpg 600w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px"></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FIGCAPTION class=wp-caption-text><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" mouseX="827" mouseY="187">고산자 김정호의 대동여지도. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" mouseX="827" mouseY="187">대동여지도의 뜻은 큰 조선의 땅을 그린 지도라는 뜻이다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" mouseX="827" mouseY="187"></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 10pt" mouseX="827" mouseY="187">규모가 클 뿐 아니라 정확도 또한 높다.</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></P>

<H3><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호의 놀라운 대동여지도와 독도</SPAN></H3>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">전국을 일일이 다닌 것이 아니라 일부만 답사된 것이고, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">그 외에는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">기존에 만들어졌던 다른 지도들을 종합하여 만들어졌다는 것이 정설인 대동여지도. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">그러나 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">현대인도 입이 떡 벌어질 정도로 정확하고 거대한 규모로 놀라움을 주고 있습니다.</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">대동여지도의 크기는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">3층 높이 정도의 공간이 있어야만 전체를 펼칠 수 있을 만큼 거대합니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">축척은 실물의 16만 분의 1 크기입니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">그래서 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호는 대동여지도를 200여 개의 조각으로 나눠서 제작한 후 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">다시 연결하여 접었다가 펼칠 수 있도록 고안하였습니다.</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">흥선대원군에 의해 김정호의 목판이 부서졌다는 낭설이 있는데 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">지도를 찍기 위한 인쇄용 목판의 일부가 현존하고 있으며, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="COLOR: #ff0000">목판만 해도 60여 개가 넘었던 것으로 보입니다</SPAN>. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">지도가 너무 크다 보니 전도를 발간하기가 힘들어서, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Batang,바탕,serif; FONT-SIZE: 12pt">간행된 대동여지도들은 대부분 축소된 영인본들이라고 합니다</SPAN>.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="359" mouseY="345"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 540px" id=attachment_91929 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91929 size-medium" alt=6 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F6-15-540x416.jpg" width=540 height=416 srcset="http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/6-15-540x416.jpg 540w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/6-15-549x423.jpg 549w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/6-15.jpg 600w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px"></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FIGCAPTION class=wp-caption-text><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">검색엔진에서 대동여지도를 검색한 캡처모습. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">가운데 사진을 보면 대동여지도가 얼마나 어마어마한 규모인가를 알 수 있다.</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">실제 조선은 지도가 더욱 필요했던 국가입니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">중앙에서 지방 곳곳에 관리를 보내 다스리는 중앙집권 국가였기 때문입니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호가 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">어떤 경로를 밟아서 지도제작에 참여하게 되었는지 기록이 없어서 확인할 길은 없습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">심지어 대동여지도의 제작자가 김정호인가의 진실도 의문을 가지던 때가 있었습니다</SPAN>.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>대동여지도의 제작은 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>1800년대 역사에서 실학과 지리정보학에서 큰 획을 그은 사건입니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>김정호가 교류했던 신헌, 김정희 등이 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>흥선대원군의 주변에 있었기 때문에 많은 도움을 받을 수 있었습니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG>대동여지도는 김정호가 창안한 기호체계로 기록되어, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>과거에 일일이 한자로 써넣었던 지도에 비해 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>편리하고 직관적인 지도입니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG>서양의 과학기술을 받아들여 훨씬 정확해졌으며, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>대량 인쇄 보급도 가능했고, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG>인구와 면적 등이 조사된 통계자료까지 담고 있습니다.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 540px" id=attachment_91930 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91930 size-medium" alt=7 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F7-10-540x406.jpg" width=540 height=406 srcset="http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/7-10-540x406.jpg 540w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/7-10-549x413.jpg 549w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/7-10.jpg 600w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px"></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FIGCAPTION class=wp-caption-text><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">고산자 김정호의 대동여지도 중 서울 부분 지도. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">산은 산맥을 위주로 그렸으며 굵으면 높은 산이다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">강과 각 지명까지 그려져 있다.</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><STRONG><SPAN>대동여지도의 김정호가 스스로 호를 고산자<SPAN style="COLOR: #ff0000">(古山子</SPAN>)라고 붙인 뜻은 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN>그만큼 지도에 대한 애착을 알 수 있는 단면입니다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN>어릴 때부터<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"> 지도 그리기를 좋아하던 김정호의 3대 지도는 </SPAN></SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">청구도, 동여도</SPAN>, <SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">대동여지도</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">입니다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">그중에 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">청구도가 첫 지도인데 대동여지도와는 다르게 책처럼 되어 있습니다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">지금으로 치면 학생들의 역사지리부도와 같은 형식입니다.</SPAN></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>청구도도 뛰어난 점이 많지만, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>인쇄본이 아니라서 직접 베껴 쓰는 필사본으로 간행되다 보니 점점 오류가 많아지는 단점이 있었습니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>이를 개선하기 위해 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>대동여지도를 만들기 전에 동여도를 먼저 만들어보고</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>(그러나 지리정보는 동여도가 훨씬 많다), </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>최종적으로 대동여지도가 탄생하게 되었습니다.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>직접 발로 뛰어 만들었다는 속설과 달리, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>고산자 김정호는 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>삼국사기, 고려사부터 신동국여지승람, 팔도총도, 동국팔역도, 해동여지도 등 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>수많은 지도를 연구한 후 대동여지도에 흡수시켰습니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>뿐만 아니라 지구전후도 같은 세계지도 제작에도 참여했다고 합니다.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 510px" id=attachment_91931 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91931 size-full" alt=8 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F8-8.jpg" width=510 height=399></STRONG></P>

<P><STRONG><FIGCAPTION class=wp-caption-text></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Gulim,굴림,AppleGothic,sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Gulim,굴림,AppleGothic,sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>고산자 김정호의 3대 지도 중 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Gulim,굴림,AppleGothic,sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>첫 번째에 해당하는 청구도의 모습. </STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Gulim,굴림,AppleGothic,sans-serif">이 지도는 지도책 형식으로 되어 있다</SPAN>.</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>항간에는 대동여지도에 독도가 없어서 곤란하다느니, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>대마도가 나와 있다느니 하는 오해도 많습니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>1500년대에 만들어진 조선방역지도에는 대마도가 표기되어 있었지만, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>대동여지도에는 대마도가 있지 않습니다. </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>다만 </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>대동여지도를 축소하여 새로 만든 대동여지전도에는 대마도가 표시되어 있는데, </STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG>대동여지도와 혼동하는 경우가 자주 있는 것입니다.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><STRONG></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호의 대동여지도의 최초 목판본에는 독도가 표시되어 있지 않았습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">당시에는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">무인도일 뿐인 섬을 위해 목판본을 더 추가하는 것이 어려웠을 수도 있습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">그러나 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">최근 대동여지도의 목판본과 거의 동시대에 만들어진 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 12pt">대동여지도 필사본에 독도가 그려져 있는 것이 확인되었습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">대동여지도는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">제작 기간만 해도 10년이지만 이후에도 추가 작업은 계속되었는데, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">이 대동여지도 필사본은 그렇게 만들어진 것이 진실인 듯 보입니다</SPAN>.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 540px" id=attachment_91932 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91932 size-medium" alt=9 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F9-8-540x333.jpg" width=540 height=333 srcset="http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/9-8-540x333.jpg 540w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/9-8-549x339.jpg 549w, http://ppss.kr/wp-content/uploads/2016/10/9-8.jpg 600w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px"></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><FIGCAPTION class=wp-caption-text><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">대동여지도의 필사본에 나와 있는 </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">울릉도와 독도의 모습. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">출처: YTN</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><STRONG>&nbsp;</STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt"><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></P>

<H3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호의 대동여지도 뜻과 진실</SPAN></H3>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">딱히 기록이 남겨지지 않아서 출생과 행적이 명확하지 않습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">조선은 기록문화가 발달했고 족보 제도가 있었으므로 이런 기록이 없다는 것은 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">그가 중인이 아니었겠냐는 추측을 하게 합니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">하지만 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">친구 최한기가 양반이었고, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">이후에도 여러 양반 신분들과 교류를 했던 것으로 보면 몰락한 양반이었을 수도 있습니다.</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">김정호는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">1800년대에 황해도에서 태어났고, 지리학자이며 실학자입니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">당시 청나라는 서구의 과학과 문화를 받아들이고 있었는데, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">그 영향이 조선에 와서 실학으로 연구되고 있었습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">지인들의 기록에 의하면 스무 살 때부터 지도제작에 관심이 많았던 것으로 나타납니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">김정호의 호인 ‘고산자’의 뜻은 옛 고, 메 산, 아들 자로 되어 있습니다(古山子). </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">다른 기록에 의하면 김정호 스스로 고산자를 지었다고도 합니다</SPAN>.</STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P><FIGURE style="WIDTH: 520px" id=attachment_91933 class="wp-caption aligncenter">

<P><STRONG><IMG class="wp-image-91933 size-full" alt=10 src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fppss.kr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F10-5.jpg" width=520 height=743></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FIGCAPTION class=wp-caption-text><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">고산자 김정호의 초상화. 고산자의 뜻은 옛고, 메 산, 아들 자자를 사용하고 있다. </SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; FONT-SIZE: 9pt">대동여지도 등 조선말 실학에 큰 공헌을 하였다.</SPAN></FIGCAPTION></FIGURE> </STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">동시대를 살았던 김정호의 인맥으로는 최한기, 신헌, 김정희 등이 있습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">최한기는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">김정호와 매우 친한 친구 사이였는데, 부유한 양반 가문에서 태어나서 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">중국의 수많은 책을 접할 수 있었습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">최한기도 지리, 천문 등에 다양한 지식을 가진 사람이었습니다.</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;김정호를 여러 방면에서 지원해 주었으며</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;수집한 자료들을 김정호와 함께 연구하기도 했습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고산자 김정호에게 최한기 같은 친구가 있었기에 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">중앙에 있는 인맥을 통해 고급 자료들을 접할 기회가 생겼을 것입니다.</SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">최한기는 실학자 김정희의 제자였기에 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">김정호도 추사 김정희와 교류를 할 수 있었습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">서예가로 유명하지만 김정희는 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">고증학자이며 실학자이기도 했습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">더불어, </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">흥선대원군 시절 병조판서를 지낸 신헌의 도움도 컸습니다. </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">덕분에 </SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" mouseX="637" mouseY="211"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">김정호는 희귀한 규장각 도서를 볼 수 있는 길이 열렸던 것입니다</SPAN></STRONG></SPAN></P></SPAN>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>

<P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<!-- -->

카페 게시글

창덕궁

首善全圖수선전도/ 고산자 김정호/ 대동여지도

다음검색