|

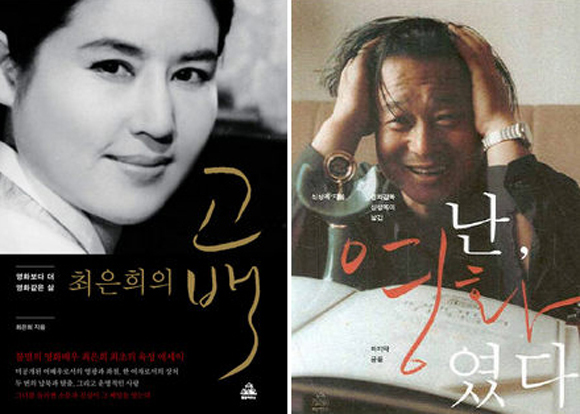

원로 영화배우 '최은희'의 고백(2)

부부이자 동료 영화인이기도 했던 두 사람은 납북과 탈출이라는, 영화보다 더 극적인 사건을 함께 겪은 바 있다. 그래서인지 그들의 자서전 역시 동일한 출판사에서 나란히 간행됐다.

오래 전에 읽은 필리프 르죈의 <자서전의 규약>(문학과지성사, 1998) 가운데 루소의 <고백록>을 분석한 대목은 내게 이렇게 가르쳐 주었다. ‘자서전이란 자신을 드러내면서, 자신을 위장하는 텍스트’라고. 이 사실은 나에게 자서전을 고스란히 믿어서는 안 된다는, 자서전에 관한 뚜렷한 선입견을 남겨주었다. 저자와 화자의 삶과 텍스트가 일치하는, 우리가 흔히 자서전이라고 일컫는 그것은 광범위한 ‘자서전 장르’의 작은 갈래에 불과하다고 귀띔해주는 이 책은 흥미롭지만 읽기가 쉽지 않다. 대신 이론서도 아니면서 이론서보다 더 자서전을 간명하게 알려준 소설이 있다. 자서전 대필업자 윤지욱이 등장하는 이청준의 단편 <자서전들 쓰십시다>가 그것이다. 진실된 자서전이란 아인슈타인이 후학으로 하여금 인간의 지능을 규명케 하고자 자신의 사후에 뇌수를 연구실에 기증했던 것과 같은 것이라고 주인공은 말한다. 곧 고백을 통해 자신의 삶을 만인에게 헌상하는 것이 자서전이다. 하지만 많은 경우 자서전은 고백이기보다는 주장이요, 헌상이기 보다는 자신의 동상(銅像)을 짓는 데 그친다. 그런 자서전은 “잊고 싶은 과거 위에 새 이력서를 만들어 두꺼운 도배질”을 한 거짓말의 탑이나 같다.

인기 코미디언 피문오의 자서전 대필을 의뢰 받은 윤지욱은 연예인들이 자서전을 쓰려는 심리를 “이를테면 한 시대의 무대 우상(舞臺偶像)이 그의 시대가 끝나고 난 다음까지도 의연히 그들의 우상으로 남아 살아 있고 싶은 욕망에서, 혹은 청중들을 압도할 요지부동한 자기 동상”을 세우기 위해서라고 설명한다. 하지만 <최은희의 고백>과 <난 영화였다>는 확실히 자신들의 뇌수를 만인에게 기증한 경우에 속한다. 특히 여배우의 치부를 과감히 고백한 앞의 책은, 한 개인이 드러낼 수 있는 고백의 순도는 그것을 받아들일 수 있는 사회적 조건과 긴밀히 연관되어 있다는 것을 다시금 확인시켜 준다. 6·25 당시, 인민군이 아니라 국군 헌병에게 강간을 당하고 군 총수에게 희롱을 당했다는 고백이 언제 가능했다는 말인가?

부부이자 영화인으로 동고동락했던 두 사람의 자서전은 결혼을 둘러싼 스캔들과 납북 이후 북한에서의 영화활동과 같은 대목에서 기술이 겹친다. 그러나 <최은희의 고백>이 여배우로서의 성장에 이은 두 차례의 결혼과 이혼 사정으로 독자의 눈길을 잡아 끈다면, <난 영화였다>는 유신시절 중앙정보부에 의해 재단되었던 한국 영화와 김정일에 의해 지도되는 북한 영화에 대한 평가 그리고 몇 편의 영화를 할리우드에서 제작·감독하기도 했던 신 감독의 미국영화 체험기가 관심을 부른다. 두 사람의 납북과 탈출이 무성한 억측과 소문을 낳았던 만큼, 진실을 확인하고픈 독자들에겐 반가운 책들이다. <장정일 소설가> 가져온 곳 : http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/255584.html

어머니 같은 원로 영화배우이신데... 영화 '해녀'에 출연한 영화 속의 모습인데 당시로는 파격의 의상이었을 것이다. 요즈음 아가씨들과 비교해도 손색없는 미모와 몸매다.

우리나라에 온 마릴린몬로와 함께 있는 영화배우 최은희

젊었을때의 모습은 간곳이 없다. 마치 탤런트 '전향자'씨의 모습과 비슷하다. 영화같은, 소설같은 일생을 살아온 원로 영화배우 최은희씨..

건강하게 행복하게 오래 사세요!

|

출처: `사울의칼`이 출판하는 인터넷 잡지 원문보기 글쓴이: 사울의칼