|

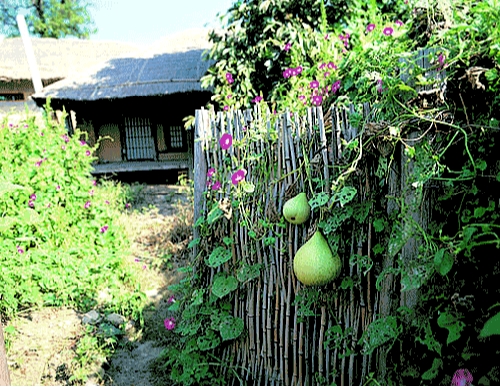

'사립문' 이야기 사립문은 사립짝을 달아서 만든 문으로 사립, 사립짝문, 시문(柴門), 시비(柴扉)라고도 한다. 잡목의 가지나 수수깡, 갈대, 억새 같은 풀을 엮어 만든 문짝. 사립문은 나무문을 달 수 없는 가난한 사람들이 주로 만들어 달았다. 사립문을 달 때에는 울타리도 잡목(雜木)이나 풀로 쳤는데 이를 ‘바자울’ 또는 ‘울바자’라고 한다. ‘사립문’은 시(詩)나 동화(童話)를 읽다 보면 이러한 낱말들을 가끔 볼 수 있을 뿐 자주 사용하는 낱말은 아니다. 지금 세대(世代)들은 ‘사립문’이든 ‘싸리문’이든 보지도 못했고, 알지도 못하기 때문이다. 예전의 시골 서민가정(庶民家庭)에서는 울타리나 출입문을 나무로 엮어 만든 경우가 많았다. 재료(材料)를 살고 있는 집 근처 산에서 쉽게 구할 수 있었고, 돈을 내고 사야 하는 물건이 아니기에 일반 서민들이 살던 집에는 이와 같은 나무 울타리나 사립문을 많이 사용됐다. 그 시절 시골마을의 사립문

(울타리의 울바자와 사립문의 재료가 모두 '억새'로 같은 재료다)

‘사립문’은 경상도(慶尙道) 지방에서는 제대로 쓰이고 있는 편이나, 다른 지방에서는 ‘싸립문’이나 ‘싸리문’으로 불리는 등 혼선(混線)이 일어나기도 한다. 경상도 사람들은 ‘ㅆ’ 발음을 제대로 하지 못하는 덕분에 ‘싸립문’이나 ‘싸리문’이라는 말은 발음 자체가 불가능하기 때문에 언제나 ‘사립문’이라고만 한다. 그러나 실제(實際)로는 우리들의 고향 외동읍(外東邑)에서는 ‘사립문’이라기보다는 ‘삽짝문’ 또는 ‘사랍문’이라고 한다. 여기에서 다시 축약(縮約)하여 ‘삽짝’ 또는 ‘사랍’으로 부르기도 한다. 어쨌든 ‘싸립문’은 ‘사립문’이나 ‘싸리문’을 잘못 부르고 잘못 적은 것이다. 문을 만든 재료(材料)에 따라서 ‘사립문’이나 ‘싸리문’이 될 수 있다. 그리고 ‘싸리문’도 ‘사립문’의 한 종류라고 보면 된다. 구체적(具體的)으로는 잡목의 가지나 수수깡, 갈대, 억새로 만들면 ‘사립문’이 되고, 싸리나무로 만들면 ‘싸리문’이 된다. ‘사립문’의 유형(類型)과 개요를 도표화 하면 다음 표와 같다.

옛적의 ‘사립문’은 서민가정의 현관(玄關)을 말하는 대신 부잣집의 현관은 ‘대문’이라고 했다. 그리고 지금의 우리나라 대문문화(大門文化)는 옛적과는 달리 도시(都市)보다 시골이 앞서고 있다. 옛적에는 도성(都城)이나 대처에 있는 가옥은 거의가 양반들의 집으로 대문이 있었지만, 지금의 도회지(都會地)는 아파트 등 공동주택으로 바뀌어 대문을 만들 필요가 없고, 시골에는 도둑들이 늘어나 대문을 만들어 달지 않을 수 없기 때문이다. 부잣집 대문 시골의 대문은 부지 내의 시설을 보호하는 방어적(防禦的)인 목적과 시설을 표현하는 의장적(儀裝的) 목적으로 사용되고 있다. 시골의 전통가옥(傳統家屋)에서는 거의 대부분 마당으로 통하는 대문이 설계되어 있는데, 대개 쇠파이프로 만든 철대문(鐵大門)과 널판자로 만든 두 가지로 크게 볼 수 있다. 소유지(所有地)를 표현하는 대문은 시대에 따라 대문의 의장(儀裝), 구조, 재료의 구성, 경제 여건 등 복합적인 의미지로 변화되어 왔다. 과거 우리 조상님들의 주택현관(住宅玄關)은 계급에 따라 그 양식(樣式)을 달리했다. 보통 농가나 초가(草家)에 사는 서민들은 사립문을 설치했다. 이때 사립문의 구성 재료는 설치된 ‘바자’ 재료와 대부분 같게 하는 것이 통례이나 때로는 담은 토담으로 구성되고, 현관은 사립문으로 하는 경우도 있다. 기와지붕을 한 중류주택에서는 몸채 또는 행랑채와 같은 지붕 속에 문을 설치한 ‘평대문’ 양식으로 했다. 이런 양식은 북도 보다 남도 쪽에서 더 광범위하게 사용하였다. 평대문 벼슬자리가 높은 관료(官僚)들이거나 사대부(士大夫)의 주택에 주로 건축되는 ‘솟을대문’은 이 대문이 설치되는 행랑채보다 대문채 지붕을 한층 높이 솟게 만들었다. 또 좌우에 기둥을 하나씩 세우고, 지붕은 ‘맞배지붕’으로 했으며, 두 짝 판장문을 설치한 ‘일각대문(一角大門)’은 주로 마당과 마당을 구획하는 담에 설치되었다. ‘솟을 대문’은 부(富)와 권력(權力)이 상징이기도 했다. 이런 역사(歷史)가 있기에 우리 민족에게는 '남대문놀이'와 '문 열어라 놀이'라는 민속놀이까지 있었다. 솟을대문 옛적 우리들의 ‘사립문’에는 구곡간장(九曲肝腸) 에이는 서러운 사연들이 칠갑이 되어 있기도 했다. 일제(日帝)의 징용과 정신대로 떠나는 자식들이 오히려 어머니를 달래며 떠날 때 그 등 뒤에 눈을 떼지 못하고 통곡(痛哭)을 하며 매달리던 곳이 사립문 설주였고, 6.25동란 때 새하얀 앞치마로 눈물 닦으며 징집영장(徵集令狀) 받고 떠나는 낭군님의 옷소매를 부여잡고 매달리던 곳도 사립문이었다. 서쪽하늘에 걸린 조각달을 쳐다보며 '고운 님' 돌아오기만을 기다리던 아낙의 한숨이 서린 곳도 그 시절 억새풀 사립문이었다. 노승한의 '사립문밖 조각달'을 감상한다.

그뿐인가. 쪽머리에 ‘백동비녀’ 꽂은 어머니께서 청운(靑雲)의 꿈을 안고 무작정 상경(上京)하는 자식들이 마을 앞 고갯길을 넘어갈 때까지 눈물을 훔치며 손사래를 치던 곳도 ‘사립문’이었고, 듣도 보도 못한 낭군님을 따라 시집가던 누나들이 목메어 울음을 터트리던 곳도 ‘사랍문’이었다. 신혼의 새댁이 전장(戰場)에서 싸우고 있는 낭군님의 군사우편(軍事郵便)을 기다리면서 우체부(郵遞夫) 아저씨가 나타나기만을 기다리며 안달을 내듯 드나들던 곳도 사립문이었고, 아들을 못 낳는다며 소복(素服) 차림으로 소박을 맞아 쫓겨 가는 며느리가 시부모님께 마지막 큰절을 올리고, 통곡(痛哭)을 하며 돌아서던 곳도 그 시절의 ‘삽짝문’이었다. 사립문을 드나들며 기다리던 그리운 낭군님의 군사우편

필자의 고향집 사립문에도 언제나 어머니가 계셨다. 학교에서 늦어 어두워서 귀가(歸家)할 때나, 심부름을 갔다 늦어질 때마다 어머님께서는 언제나 사립문에서 서성이고 계셨다. 철없던 필자가 무작정 상경(上京)할 때도, 필자와 다섯 명의 동생들이 영장(令狀)을 받고 훈련소(訓練所)로 떠나던 날도 어머니께서는 언제나 그 사립문에서 손사래를 치며 눈물을 감추셨다.

이제는 하늘나라에 계시지만, 그 시절 몇 바가지나 흘렸을 어머니의 눈물과 손때로 얼룩진 고향집의 ‘삽짝문’을 그리며, ‘팔봉’의 ‘사립문을 닫을 때’를 음미해 본다.

사립문에는 예로부터 여러 가지 속신(俗信)이 전해 내려오기도 한다. 음력 정월의 첫 번째 묘일(卯日)을 ‘토끼날’이라고도 하는데, 이 날에는 대문이나 사립문을 여자가 먼저 열면 안되고, 남자가 먼저 열어야 한다는 풍습(風習)이 있었다. 남자가 먼저 문을 열어야 가운(家運)이 좋고, 만일 여자가 먼저 문을 열면 1년 동안 불길(不吉)한 일들이 계속된다고 믿었다. 사립문은 또 금줄을 치는 경계선(境界線)이기도 했다. 집안에 액운이 깃들었을 때나, 아내와 며느리가 출산(出産)을 할 때는 아들이면 숯과 청솔가지, 붉은 고추를 단 금줄을 달았고, 딸이면 숯과 청솔가지를 매달았다. 신생아(新生兒)가 태어났을 때 문간에 두르는 새끼줄을 금줄, 혹은 인줄이라고 부르는데, 빈부격차(貧富隔差), 신분고하, 지방차이를 막론하고 누구든지 출생과 더불어 금줄과 인연을 맺는다. 부잣집에서는 대문(大門)위에 서민들은 사립문에 깨끗한 짚으로 꼰 왼새끼로 금줄을 치곤했었다. “아들이오, 딸이오”하고 따져 물을 것도 없다. 대문이나 사립문에 내걸린 새끼줄이 명확(明確)하게 말해주기 때문이다. 빨간 고추가 걸리면 아들이었고, 솔가지만 걸리면 딸이었으니 금줄은 그야말로 탄생(誕生)의 상징과 기호였다. 철대문 앞 금줄

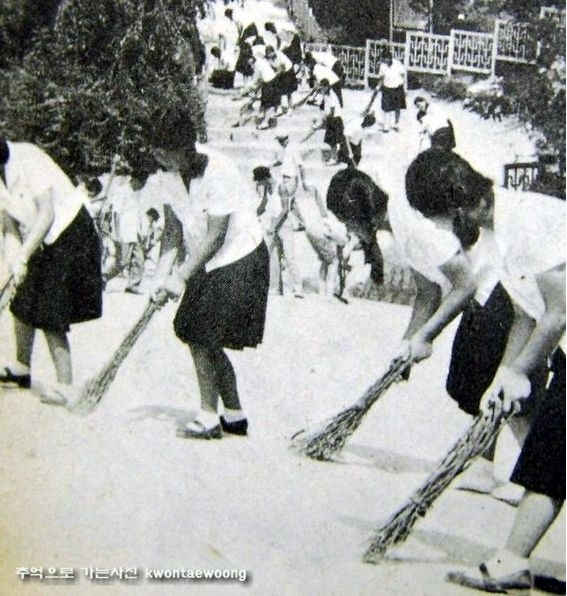

(손자를 본 할머니가 기쁨을 감추지 못하고 있다) 사립문 중 ‘싸리문’을 만드는 싸리나무는 줄기가 가늘고 2~3m 정도의 크기의 잡목(雜木)이다. 싸리나무의 잎은 사료(飼料)로, 나무는 땔감으로 사용했으며, 껍데기는 섬유(纖維)의 원료로도 사용되었다. 가을이 되면 시골에서는 산에서 싸리나무를 꺾어 넉넉하게 여러 개의 빗자루를 만들어 두었다. 이렇게 만든 싸리 빗자루는 그해 가을부터 그 이듬해까지 두고두고 사용했다. 싸리나무 빗자루 싸리 빗자루는 주로 마당을 쓸거나 겨울에 내리는 눈을 쓸 때에도 사용했는데, 요즘에는 이런 싸리 빗자루를 사용하는 것을 거의 볼 수 없게 되었다. 싸리 빗자루를 만들기보다 공장(工場)에서 만든 플라스틱 빗자루를 쉽게 살 수 있기 때문이다. 싸리나무는 빗자루 외에 결어서 ‘사립문’을 만들기도 하고, 울타리를 만들기도 했다. 싸리문 어머니의 눈물과 애환(哀歡)이 서렸던 고향집 ‘사립문’, 이젠 그 시골에도 도둑들이 들끓어 사립문을 떼어 내고, 묵직한 철제대문(鐵製大門)으로 바뀌었다. 호박넝쿨 기어오르던 울타리도, 살구나무와 대나무가 소복하던 생울타리도 이젠 모두 시멘트벽돌로 밋밋하게 모습을 바꾸었다. 그때나 지금이나 고향(故鄕)은 고향인데, '그 시절의 고향'은 사라지고 없어진 셈이다. 박동수의 ‘모란 꽃’을 음미하면서 파일을 덮는다.

대나무 사립문

(모두가 떠나버린 우리들의 생가 시골집에 잡초만 무성하게 자라고 있다. 이 꼴이 과연 발전이고 발달인가. 천부의 자연자원을 팽개치고, 도타?던 인정마저 쓰레기 더미에 내다버린 이 세대가 오늘도 하고 있는 노릇은 환경파괴와 인성파괴뿐이다. 우리 모두 이 폐가에 잡초를 뽑고, 사립문을 단장하려 고향으로 가지 않으려는가) |

출처: 初志一貫 늘 한결같은 맘으로... 원문보기 글쓴이: 수원김가