|

수천년의 유대를 지켜온 벼 (출처 : 정수일 교수의 문명교류기행)

△ 충북 청원군 옥산면 소로리 구석기 유적에서 출토된 1만7000~1만3000년 전 볍씨. 출처는 ‘소로리 사이버박물관’( http://www.sorori.com). 소로리 볍씨 한톨 사해동포와 입맞춤

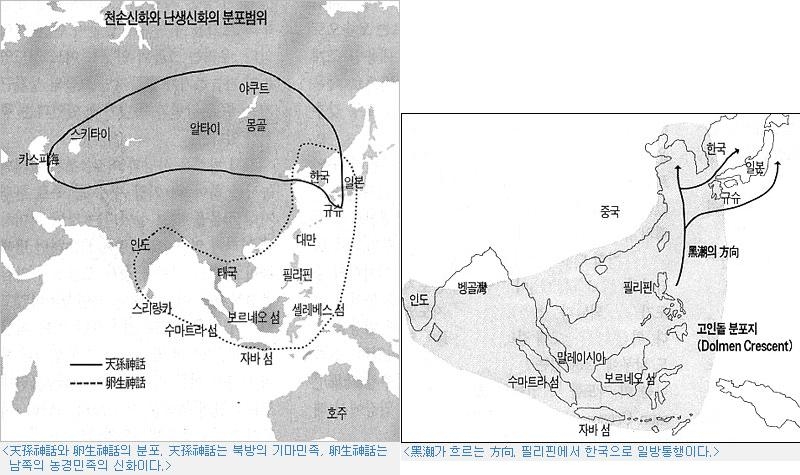

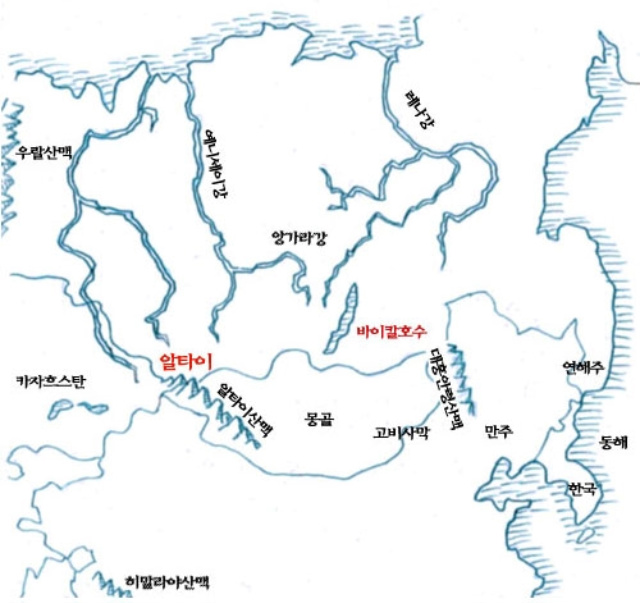

우리와 남들을 이어주는 유대관계 치고 벼만큼 끈끈하고 오래된 것은 없다. 그것은 아마 벼야말로 ‘벼문화권’이란 하나의 유대로 묶여있는 사람들 모두의 생명원으로서 수천년 동안 서로간의 문화적 공유성과 상관성을 줄곧 유지할 수 있게 하였기 때문일 것이다. 다시 천지개벽이 일어나지 않는 한, 이 한 유대는 결코 끊기질 않을 것이다. 예나 지금이나 벼는 물리적으로 우리의 생명원일 뿐만 아니라, 생태적으로도 우리의 보호원이다. 벼의 껍질을 벗겨낸 알맹이인 쌀은 우리네 주식이라서 그 중요성에 관해서는 구태여 중언부언할 필요가 없거니와, 속겨는 사료나 비료, 기름이나 제약 원료로 쓰이며, 겉겨는 탄화(炭化)시켜 흡수제로 쓰기도 하고, 그대로는 포장용으로 인기가 있다. 그런가 하면 볏짚은 또 볏짚대로 가축사료나 방한재료로 쓸모가 있다. 이렇게 보면 벼는 어느 부분 하나 내버려지는 것이 없다. 그뿐이랴. 벼는 생태적으로 환경보전 기능을 한다. 우리나라에서 홍수가 지는 여름철은 벼농사가 한창인 때라서 논은 홍수조절 기능을 하는 거대한 댐과 같다. 보통 논둑 높이를 27cm로 치면 우리나라 전체 논(134만 5천 헥타르)에 가둘 수 있는 물은 춘천댐 저수량의 24배에 맞먹는 약 36억톤이나 된다고 한다. 다목적댐 건설비용으로 환산하면 무려 15조원이나 드는 댐을 공짜로 얻는 셈이라고 하니, 실로 크나큰 혜택이 아닐 수 없다. 그 밖에 논은 비탈진 밭에서 씻겨내리는 흙을 받아서 보존하기도 하고, 수질과 대기를 정화하는 역할도 해낸다. 바로 이 때문에 벼는 아득한 그 옛날부터 삶의 버팀목으로 우리를 지켜주었다. 그렇다면 우리는 언제부터 벼를 심어 쌀밥을 먹기 시작했을까 이에 대해서는 지금까지도 낙점을 보지못하고 있다. 그것은 유물의 발굴에 따라 그 상한선이 대단히 유동적이기 때문이다. 1970년대 중반까지만 해도 일본 학자들이 20년대 김해 패총에서 나온 유물에 관해 연구한 결과를 좇아 우리나라의 벼농사는 고작 기원전 1세기께야 시작되었다고 하였다. 그래서 우리의 벼농사는 이미 기원전 3세기에 벼농사를 받아들인 일본으로부터 유입되었다는 황당한 주장까지 나돌았다. 그러나 70~80년대 경기도 여주군 흔암리와 평양시 삼석구 남경, 충남 부여 송국리 등 여러 유적에서 기원전 1천년께의 탄화미가 속속 출토됨으로써 벼농사의 시작을 청동기 시대로 밀어올렸다. 그러다가 90년대에 들어와서는 경기도 김포시 가현리와 경기도 고양군 일산 가와지유적에서 기원전 2천년께의 탄화한 볍씨가 발견되자, 다시 그 상한을 신석기 시대 후기로 올려잡았다. 그러다가 벼의 역사에서 획을 그을만한 놀라운 발견이 이 땅에서 이루어졌다. 1998년과 2001년 조사한 충북 청원군 옥산면 소로리 구석기유적이 그곳인데, 지금으로부터 약 1만 7000~1만 3000년 전의 토탄층(유적이 보존되어 있는 흙층)에서 모두 59톨의 볍씨(고대벼와 유사한 벼)가 발견되었다. 여러 학문분야의 공동연구를 진행하여 얻은 결과가 2002년 제1회 소로리볍씨 국제학술회의에서 발표되었다. 이듬해 워싱턴에서 열린 제5회 세계고고학대회에서도 그것이 소개되어 국제학계의 큰 반향을 불러일으켰다. 영국 비비시(BBC) 방송을 비롯한 세계적 언론매체들도 앞을 다투어 특집으로 다루었다. 그도 그럴 것이 이 소로리볍씨는 지금까지 가장 오래된 볍씨로 알려진, 중국 양자강 유역 옥섬암(玉蟾岩) 유적에서 출토된 볍씨(약 1만 1000년 전)보다 수천년 앞선, 그래서 세계에서 가장 오래된 볍씨로 인정할 수 있기 때문이다.

짚풀문화와 소박한 밥상의 나라

탄화미 같은 실물과 함께 볍씨 자국 찍힌 청동기 시대의 토기조각, 벼농사와 연관된 농경문청동기나 반월형석도(半月形石刀) 같은 껴묻거리(반출품)도 이곳저곳에서 출토되고 있다. 이 농경문청동기에는 이랑이 또렷한 밭과 쌍날따비, 괭이 등이 그려져 있다. 그런가 하면 충남 보령 관창리와 전남 무안 양장리 유지에서는 논과 밭 같은 유구(遺構)도 발견되었다. 또한 고대의 논농사와 관련한 문헌기록도 적지않다. 최초의 문헌은 ‘변진국들은 오곡과 벼 재배에 알맞다’라고 쓴 중국 사서 <삼국지>의 ‘위지(魏志)-변진(弁辰)’조이며, 국내 사서는 <삼국사기>의 ‘백제본기’에 “백제 2대 문루왕(文婁王)이 즉위 6년(32년) 2월에 ‘명을 내려 처음으로 벼를 심을 도전(稻田: 논)을 만들게 하였다”는 대목이 보인다. 이러한 제반 사실은 우리나라의 벼농사가 청동기 시대에 본격화했음을 말해준다. 비록 벼농사는 본격화했지만, 쌀이 우리네 주식이 되기까지는 오랜 세월이 걸렸다. 벼농사를 하기 전까지 우리 조상들의 주식은 조나 보리 같은 잡곡이었다. 쌀 생산이 일취월장으로 늘어나기는 했지만, 5~6세기까지도 쌀은 귀족 식품에 불과하였으며, 고려 시대에도 물가의 기준이나 봉급의 대상이 될 정도로 귀중품이었다. 조선 시대에 와서야 곡물의 주종으로 떠올랐다. 원래 벼는 남북 위도 40도 이내에서 연중 서리 없는 날이 150일 이상인 고온다습한 고장(연강수량 1,000~1,200mm)에서 재배되기 시작하였으나, 오랜 경작과정에서 변이(變異)가 생겨 지금은 그런 지리조건에만 국한되지 않고 있다.

아무튼 벼농사는 지난 수천년 동안 지구 방방곡곡으로 펴져나가 하나의 범지구적 문화권을 이루고 있다. 여기에는 5대주의 110여 개 나라가 포함되어 있는데, 그 주역은 재배면적의 90% 이상을 차지하는 아시아다. 그 동단에 ‘소로리카’를 갈무리한 우리나라가 자리하고 있다. 벼가 이토록 널리 퍼지고 오래 생존하면서 끈덕진 유대의 역할을 할 수 있었던 것은 그 독특한 친화성과 순화력(馴化力) 때문이다. 본래는 고온다습한 지역의 식물이었으나, 재배법의 개선에 따라 북위 53도까지의 한랭건조한 지역에서도 재배가 가능하게 되었으며, 급기야는 그 품종이 5천 여종에 달하였다. ‘소로리카’가 환경에 적응해 유전적으로 변화한 순화벼라든가, 1971년 우리나라에서 3원교배(元交配)로 탄생시킨 다수확품종 ‘통일벼’는 그 생생한 실례들이다. 벼농사의 긴 역사가 보여주듯이, 친화성과 순화력은 문명의 산생과 성장을 낳으며, 문명의 보편성과 개별성을 조화시켜주는 중요한 요인이다. 그것을 이탈하거나 상실했을 때, 문명은 생존근거를 잃게 되어 결국 도태하고 만다.

<<세계최초의 신석기가 한국에서 발견 클릭참조>>

<<북한 문화유산 시리즈4 - 고인돌 왕국 고조선 클릭참조>>

<<“제천행사 무천은 고조선 풍속" 클릭참조>> <<한반도-만주 8천년 전에도 동일문화권 입증 클릭참조>>

"일본인 선조 한반도서 왔다"매일경제 / 기사입력 2003-06-24 08:12 최종수정2003-06-24 08:12

기원 전 5~4세기 벼농사 도입과 청동기 전래로 상징되는 일본의 야요 이 시대에 살았던 사람들의 DNA가 현대 한국인의 그것과 일치한다는 연구결과가 나왔다.

<<쥐나의 역사왜곡공정, “백두산은 중국문화 중요 발원지... 클릭참조>>

<<쥐나 짱골라의 역사탐원공정이 본격적으로 시작되다! 클릭참조>> <<우리 땅 우리 魂 시리즈 클릭참조>>

<<이제 한걸음을 떼기 시작한 한국역사 클릭참조>> <<일제사진, 그 비밀과 거짓말 클릭참조>>

<<“독립운동가의 손녀라고? 반골의 피는 어쩔 수 없군.”... 클릭참조>>

<<앰네스티 조사관 “촛불집회는 위대한 피플파워” 클릭참조>>

<<日 과기정책 대부 "한국 정부, 무덤파고 있다&qu... 클릭참조>>

<<독도문제 MB의 노림수! 클릭참조>>

<<순진한 외교, 무능한 외교 클릭참조>>

<<후쿠다 "독도 표기하겠다", MB "지금은... 클릭참조>>

나경원, 송영선, 안명옥 등 딴나라당 의원들. 대한민국 서울에서 자위대 창설 50주년 행사 참석.

본 블로그의 /정치,외교/면에 있는 [조선 영토 ‘녹둔도’ 반환여부 관심], [“간도협약은 무효” 이제는 말해야 한다], [“독도 소유권, 사료와 국제법이 증명”], [“영토주권은 국제법적 규범에 우선”], [독도 논란, 국제법 판례로 다시 보기], [독도 문제, 학자들이 나섰다…"명백한 한국땅&quo...], [일본 양심 학자 "日 정부, 독도 영유권 주장 엉터...],

/역사/면에 있는 [경상도 경주땅 대마도對馬島를 생각한다], [역사갈등 풀 공동교과서 佛·獨은 70여년 걸려 완성]을

/유물,유적,문화재/면에 있는 [사료로 통해 알아보는 역사], [‘독도는 한국 땅’ 외국지도 잇단 발견], [대마도 우리땅으로 표기한 고지도들], [재미동포, '동해는 한국해' 고지도 50여 점 공개],

/촌철살인/면에 있는 [‘울릉도에서 독도가 육안으로 보인다’의 의미는?], [“독립운동가의 손녀라고? 반골의 피는 어쩔 수 없군.”...], [모스크바서 고구려/독도 문제 관련 국제세미나 개최],

/자주국방다물, 밀리터리/면에 있는 [‘대한민국 독도’의 재발견]을

/음모,테러/면에 있는 [쥐나의 백두산 공정], ['리앙쿠르암' 안되는 이유?…섬과 암석의 차이], [우리 땅 우리 魂 시리즈]를

보다 자세한 것은 [몇 가지 추려본 간략한 게시물 목록들]을 참조하세요.

|

출처: mars의 진실 찾아 떠나는 세상 원문보기 글쓴이: 화성인 mars

첫댓글 고인돌과 벼농사의 관계는 농경사회의 시작을 알리죠... 그 시작이 우리조상님들의 땅 우리가 살고 있는 문명의 발원지... 정말 충격이 큽니다.. 앞으로 기존의 역사는 거꾸러 써올라가지 않을까여?

많이 익숙한 내용이네요. 참 잘봤어요. 투타님이신데 감사해용!