<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

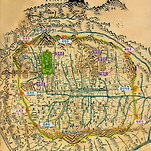

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘- 사직&nbsp;&nbsp;&nbsp; 宗廟- 社稷</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">조선의 태조가 나라를 세우고 한양에 도읍을 정한후&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">주례에 따라 궁궐의 정궁(경복궁)을 중심으로 "좌묘우사(左廟右社)"라 하여 </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">경복궁의 왼쪽에 "종묘(宗廟)"를&nbsp;&nbsp; 궁궐의 정궁(경복궁)의 오른쪽에 "사직단(社稷壇)"을 두어야 한다는 </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">예법에 따라 각각 좌우에 자리를 잡았다.</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>1.&nbsp;종&nbsp;묘 宗&nbsp;廟 : 왕실의 사당</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">서울시 종로구 종로 157</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘는</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조선시대&nbsp; 역대왕과 왕비의 신주(神主)를 모시고 제사 지내는 국가 최고의 사당(祠堂)이다.&nbsp; </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>왕실의 제사를 지내는 곳이기에 반드시 국가의 도읍지에 세워야 했다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>지금 서울에 있는 종묘는 1395년 조선의 태조가 한양을 새 나라의 도읍으로 정한 후에 지었다.&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>궁궐의 왼쪽인 동쪽에&nbsp;종묘(宗廟)를,&nbsp; 오른쪽인 서쪽에 사직단(社稷壇)을&nbsp; 두었다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘에서 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>가장 중심이 되는 건물은&nbsp;정전(正殿)과 영녕전(永寧殿)이다.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>정전(正殿)의 신실(神室) 19칸에는 &nbsp;태조를 비롯한 왕과 왕비의 신주 49위를,&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>영녕전(永寧殿)의 신실 16칸에는 34위의 신주를 모셨다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘는 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>제사를 모시는 공간과 제사를 준비하는 공간으로 나뉜다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>제사를 모시는 공간으로는&nbsp; 정전, 영녕전, 공신당, 칠사당이 있고,&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>제사를 준비하는 공간으로는 재궁, 향대청, 악공청, 전사청 등이 있다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>-종묘의 모든 건물은 장식과 기교를 절제하여 단조로워 보이지만, </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이는 존엄하고 신성한 분위기를 우리나라만의 의도적인 장치이다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 491px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_172831454FE03F20385D70 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/172831454FE03F2038" width=1024 height=543 actualwidth="1024" id="A_172831454FE03F20385D70"/></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000>下&nbsp;馬&nbsp;碑</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;이곳은 신성한 곳</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;대소인(신분의 고하를 을 막론하고) 모두 말에서 내려 엄숙한 분위기속에</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;걸어서 들어가야 한다는 경계비이다.</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 602px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_137AF9354FDEC7A3353BDB class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/137AF9354FDEC7A335" width=1024 height=281 actualwidth="1024" id="A_137AF9354FDEC7A3353BDB"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;정&nbsp;&nbsp;&nbsp;문&nbsp; :&nbsp; <SPAN>외대문.창엽문 </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조선시대에는 건물을 지을 때 자연 지형과 조화를 이루도록 하기 위해 풍수를 중시 했다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘는 응봉산자락을 따라 흐르는 산줄기의 지맥이 창덕궁과 창경궁을 거쳐 흘러 들어 온 곳에</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>자리 잡고 있다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>태종은 종묘 남쪽에 인공으로 가산(假山:산이 없는 곳에 인위적으로 산을</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조성 하는것"풍수에서는 이렇게 하는 것을 비보(裨補)라 한다.)을 조성하여 부족한 부분을 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>보충 하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>야트막한 구릉(丘陵)이 사방으로 종묘를 둘러싸도록 해서 그 안에 신성한 기운이 감돌게 만든 것이다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>그런데 지금의 종묘와 창경궁 사이에는 도로가 동서 방향으로 나있어 두 곳을 가르고 있다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>일제강점기&nbsp;때 광화문에서 이화동으로 통한 도로(현재 율곡로)를 내어 종묘로 들어오는 지맥을 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>끊어 버린 것이다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>다행이 율곡로를 덮고 창경궁과 종묘를 잇는 복원 계획이 진행되고 있다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 605px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_146263334FDF0F2325B95A class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/146263334FDF0F2325" width=1024 height=340 actualwidth="1024" id="A_146263334FDF0F2325B95A"/></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">신&nbsp;&nbsp;로 : 神&nbsp;&nbsp;&nbsp;路</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘 외대문을 들어서면 곧바로 거칠고 넓적한박석이 세 가닥 길로 깔려 있다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>가운데 길이 약간 높고 양옆은 약간 낮다. 가운데길은 혼령(魂靈)이 다니는 신로(神路)이고, 오른쪽 길은 왕(王)이다니는 어로(御路), 왼쪽 길은 왕세자(王世子)가 다니는 세자로(世子路)이다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>어로와 세자로는 재궁(齋宮)에 이르러 재궁 서문에서 정전 동문, 영녕전 동문으로 이어진다.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000> </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 611px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_157C1B354FDEC7A42708E3 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/157C1B354FDEC7A427" width=1024 height=337 actualwidth="1024" id="A_157C1B354FDEC7A42708E3"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;망&nbsp;묘&nbsp;루 : 望&nbsp;&nbsp;廟&nbsp;&nbsp;樓</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>망묘루는 종묘를 관리하는 관원들이 업무를 보던 곳이다. 도서를 보관하고 그림을 걸어 두기도 하였다. </SPAN><SPAN>망묘루는 종묘의 정전을 바라보며 선왕과 종묘사직(宗廟社稷)을 생각한다는 뜻에서 붙여진 이름이다.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 588px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_117ADB354FDEC7A5340D34 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/117ADB354FDEC7A534" width=1024 height=325 actualwidth="1024" id="A_117ADB354FDEC7A5340D34"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>연&nbsp;못 : 池塘 - 蓮池</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이 연못 가운데는 섬을 조성하고 섬에는 향나무를 심었다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>일반적으로 소나무를 심는데 이는 제향때 쓰이는 향(香)을 위해 향나무를 심은것 같다.&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이 연못은 천원지방(天圓地方: 하늘은 둥글고, 땅은 모나다는 뜻)사상에 의하여 연못 둘레는 4각형으로 , 가운데 섬은 둥글게 조성한 것이다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 587px; FLOAT: none; HEIGHT: 310px; CLEAR: none" id=A_180E0B354FDEC7A61583B1 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/180E0B354FDEC7A615" width=1024 height=325 actualwidth="1024" id="A_180E0B354FDEC7A61583B1"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>고려 공민왕 신당</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>고려 31대 공민왕과 왕비인 노국대장공주의 영정을 모신 사당이다.&nbsp; </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조선왕조의 최고 국가 사당인 종묘에 고려의 왕을 모셨다는 점이 특이하다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 601px; FLOAT: none; HEIGHT: 341px; CLEAR: none" id=A_127B43354FDEC7A733F2B4 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/127B43354FDEC7A733" width=1024 height=348 actualwidth="1024" id="A_127B43354FDEC7A733F2B4"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>향&nbsp;&nbsp;로 : 香&nbsp;&nbsp;路</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이 길은 종묘 제례 때 향과 축문을 모시는 길이라 하여 향로라 한다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이 길은 신로(神路), 신향로(神香路), 향어로(香御路), 어로(御路), 세자로((世子路)와 같이 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>존엄을 나타내기 위해 다른길과 다르게 전석(&#30938;石)을 깔아 차별을 두고 밟고 다니지 못하게 하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 606px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_1910FE354FDEC7A710A366 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1910FE354FDEC7A710" width=1024 height=346 actualwidth="1024" id="A_1910FE354FDEC7A710A366"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>향&nbsp;대&nbsp;청</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;향대청은 제사 전날 왕이 종묘제례에 사용하기 위해 친히 내린 향, 축문, 폐백과 같은 제사 예물을 보관하는 곳이다.</FONT></STRONG></SPAN></P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 603px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_156DDF3D4FDEC7AA1A09F1 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/156DDF3D4FDEC7AA1A" width=1024 height=337 actualwidth="1024" id="A_156DDF3D4FDEC7AA1A09F1"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>어&nbsp;재&nbsp;실 : 御&nbsp;齋&nbsp;室</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>재궁(齋宮)은 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>왕이 머물면서 세자와 함께 제사를 올릴 준비를 하던 곳으로, </FONT></STRONG></SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>어재실, 세자재실, 어목욕청으로 구성되어 있다.&nbsp; </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>북쪽에 왕이 머무르는 어재실, 동쪽에 세자가 머무는 세자재실, 서쪽에 어목욕청이 있고 담으로 둘러져 있다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>왕과 세자는 재궁 정문으로 들어와 머물면서 목욕재계하고 의관을 정제하여 몸과 마음을 깨끗이 한후, </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>서협문으로 나와서 정전과 영녕전의 동문으로 들어가 제례를 올렸다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 571px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_18715C3D4FDEC7AB15B79C class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/18715C3D4FDEC7AB15" width=1024 height=340 actualwidth="1024" id="A_18715C3D4FDEC7AB15B79C"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;세자재실 : 世子齋室</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 578px; FLOAT: none; HEIGHT: 333px; CLEAR: none" id=A_166E903D4FDEC7AB19C53D class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/166E903D4FDEC7AB19" width=1024 height=366 actualwidth="1024" id="A_166E903D4FDEC7AB19C53D"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;어목욕청 : 御沐浴廳</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 588px; FLOAT: none; HEIGHT: 309px; CLEAR: none" id=A_1369D23D4FDEC7AC233F80 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1369D23D4FDEC7AC23" width=1024 height=328 actualwidth="1024" id="A_1369D23D4FDEC7AC233F80"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>전사청 : 典祀廳&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>전사청은 제례를 치를 때 음식을 마련하는 곳으로, </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>제사에 사용하는 집기들을 보관 하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 591px; FLOAT: none; HEIGHT: 306px; CLEAR: none" id=A_1472533D4FDEC7AD147FFB class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1472533D4FDEC7AD14" width=1024 height=312 actualwidth="1024" id="A_1472533D4FDEC7AD147FFB"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>제&nbsp;&nbsp;정 : 祭&nbsp;&nbsp;井</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>가물어도 마르지 않고 맑고 차며, 시원한 우물로서 제례때마다 이곳의 깨끗한 물을 떠서 사용 하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>우물 주위로 담장을 세우고 남쪽에 사주문을 세워 잡인의 출입을 막았다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 608px; FLOAT: none; HEIGHT: 313px; CLEAR: none" id=A_13680C3F4FDEC7AE053958 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/13680C3F4FDEC7AE05" width=1024 height=342 actualwidth="1024" id="A_13680C3F4FDEC7AE053958"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>성생위 : 省牲位</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>祭物인 소, 양, 돼지를 검사 하던곳으로 제물을 올려도 좋다는 판정이 난후에야 잡아서 썼다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>종묘제사에는 왼쪽표(어깨뒤 넓적다리 앞 살)에서&nbsp; 오르쪽 우(어깻죽지 앞 살 )로 관통한 상살만 올릴 수 있었다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 618px; FLOAT: none; HEIGHT: 290px; CLEAR: none" id=A_1263BC3F4FDEC7AF0D2D5D class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1263BC3F4FDEC7AF0D" width=1024 height=324 actualwidth="1024" id="A_1263BC3F4FDEC7AF0D2D5D"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>찬막단 : 饌幕壇</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000>전사청에서 만든 제사 음식을 제상위에 차리기 전에 음식을 검사 하던곳이다.</FONT></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 610px; FLOAT: none; HEIGHT: 330px; CLEAR: none" id=A_2059393F4FDEC7B22500AE class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2059393F4FDEC7B225" width=1024 height=328 actualwidth="1024" id="A_2059393F4FDEC7B22500AE"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;동&nbsp;문 : 東 門</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 624px; FLOAT: none; HEIGHT: 344px; CLEAR: none" id=A_164EB9464FDEC7B5361101 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/164EB9464FDEC7B536" width=1024 height=351 actualwidth="1024" id="A_164EB9464FDEC7B5361101"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>동&nbsp;계 : 東&nbsp;&nbsp;階</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>해와 구름이 새겨 있는 계단</SPAN> </FONT></STRONG></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>정전은 왕과 왕비의 혼백이 머무는 곳으로 하늘에 궁이라는 뜻에서 "천상각"이라 부르기도 한다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조상들의 이와 같은 믿음은 돌 하나, 조각 하나에도 그대로 들어나, 정전으로 오르는 계단에 </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>해와 구름을 새김으로서 "정전이 바로 하늘나라"임을 표현 하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 621px; FLOAT: none; HEIGHT: 326px; CLEAR: none" id=A_175DE5464FDEC7B619CFAC class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/175DE5464FDEC7B619" width=1024 height=321 actualwidth="1024" id="A_175DE5464FDEC7B619CFAC"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>동문 앞&nbsp; 판위 : 版位</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>종묘 정전과 영녕전 동문 밖</SPAN><SPAN>, 그리고 </SPAN><SPAN>묘정 동북쪽에는 특별하게 만든 네모난 대(臺)가 있다.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>판위라고 부르는 이 대는 왕과 세자가 제례를 할 때 잠시 멈추어 예를 갖</SPAN><SPAN>추는 자리다.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>왕이 멈추어 서는 자리는 전하판위(殿下版位), 세자자리는 세자판위라 한다.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 617px; FLOAT: none; HEIGHT: 333px; CLEAR: none" id=A_145215464FDEC7B632D11F class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/145215464FDEC7B632" width=1024 height=357 actualwidth="1024" id="A_145215464FDEC7B632D11F"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">정 전 : 正&nbsp;殿&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">국보 제 227호</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">정전은 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">왕과 왕비의 승하 후 궁궐에서 삼년상을 치른 다음에 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">그 신주를 옮겨와 모시는 건물로 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">종묘에서 가장 중심이 되는 건물이다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">정전의 마당으로 들어가는 문은 세 곳에 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">남문(南門)은 신문(神門)으로, 혼백(魂魄)이 드나드는 문이다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">동문으로는 제례 때 제관이 출입하고 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">서문으로는종묘제례악을 연주하는&nbsp;악공, 춤을추는 일무원, 종사원이 출입 한다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">정전에는 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">조선을 건국한 태조, 재위 중인 왕의 4대 조상, 역대 왕중에서 특히 공덕이 큰 왕과 왕비의 신주를 모셨다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">정전은 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">내부에 모실 신주의 수가 증가함에 따라 몇 차례에 걸쳐 옆으로 증축하여 늘렸다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">건물 앞에 있는 가로 109m, 세로 69m,나 되는 넓은 월대는 정전의 품위와 장중함을 잘 나타낸다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">월대 가운데에는 신문에서 신실로 통하는 긴 신로가 남북으로 나 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">제관과 집례관들은 월대에 도열하여 제례를 행한다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">※</SPAN></FONT></STRONG></SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">부 묘 &#31060; 廟</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">왕이 돌아 가시고 삼년상을 마치면 길한 날을 택하여 궁궐의 혼전에 모셨던 신주를 종묘 정전으로 옮겨 모신다.&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">이것을 부묘라 하고 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">그 의식을 부묘제</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(</SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN>&#31060;廟祭)라 한다. </SPAN></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN>왕비가 먼저 사망 하였을 때는 신주를 궁궐에 모시고 있다가 왕의 삼년상이 끝날때 같이 부묘한다.</SPAN></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN>부묘에는 왕의 시책(諡冊)도 함께 올리며, 배향공신의 위패도 공신당에 봉안한다. </SPAN></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN>부묘제를 전환점으로 왕실은 다시 일상으로 돌아간다.</SPAN></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 611px; FLOAT: none; HEIGHT: 316px; CLEAR: none" id=A_185718464FDEC7B926E37C class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/185718464FDEC7B926" width=1024 height=327 actualwidth="1024" id="A_185718464FDEC7B926E37C"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>정전의 월대</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>정전은 혼령이 거하는 집</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>유교에서는 사람이 죽으면 혼(魂)과 백(魄)으로 분리되어 분리되어 혼은 하늘로 올라가고&nbsp; 형체인 백은 땅으로 돌아 간다고 생각 한다.그래서 사당을 지어 "혼"을 모시고 무덤(墓)을 만들어 "백"을 모시는 형태로 조상을 숭배 하였다. 사당에서는 죽은 조상의 혼이 깃든 신주를 만들어 제례를 올리며 후손들의 정신적 지주로 삼았다. 사당중에서 왕실의 신주를 모신 사당을 종묘라고 한다. </FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>조선 태조는 개경에서 한양으로 도읍을 옮기기로 결정한 다음, 종묘를 먼저 짓고 궁궐을 그 다음에, 그리고 마지막으로 성벽을 쌓아 도성을 건설한다는 원칙을 정하였다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 601px; FLOAT: none; HEIGHT: 343px; CLEAR: none" id=A_1764E5414FDEC7BB264090 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1764E5414FDEC7BB26" width=1024 height=334 actualwidth="1024" id="A_1764E5414FDEC7BB264090"/></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;<SPAN>神路와 &#31060;謁版位</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;<STRONG><FONT color=#000000><SPAN>신로(神路)&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></SPAN><SPAN>검은색 돌이 밖힌 곳은 혼백이 다니는 길로 神路라고 불리는 이 길은 제사때 조상신들이&nbsp;이 길로 들어 온다고 하여 함부로 밟지 않았다. 정전을 바라보고 있는 문이 바로 "남신문"인데 혼백이 출입하는 곳이라 하여 사람의 출입은 금지 하엿다</SPAN>.&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>부알판위(&#31060;謁版位) </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN></SPAN><SPAN>종묘 정전 남문에서 정전으로 들어가는 신로 중간쯤 되는 곳의 동쪽에 부알판위가 있다. </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>전돌로 만든 사각형의 부알판위는 삼년상을 치른 왕이나 왕후의 신주를 궁궐에서 종묘 정전으로 옮겨 모시는 부묘제(&#31060;廟祭)를 할때 신주를 놓던 곳이다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG><FONT color=#000000>이때 정전에 봉안된 태조 이하 모든 왕과 왕비의 신주들을&nbsp; 신주장 앞에 있는 신탑(神榻)에 모셔놓고 고하는 의식을 행한다.&nbsp; ※ː학생들과 해설사가 서있는 곳이 부알판위이다.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 608px; FLOAT: none; HEIGHT: 346px; CLEAR: none" id=A_207363414FDEC7BB0B2D6E class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/207363414FDEC7BB0B" width=1024 height=361 actualwidth="1024" id="A_207363414FDEC7BB0B2D6E"/></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">정전 앞 판위</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">※종묘제례(宗廟祭禮)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘제례는 유교 예법에 맞추어 신</SPAN></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">(神)을 맞는 절차, 신을 즐겁게 하는 절차, 신을 보내 드리는 절차로 구분하여 종묘제례악에 맞추어 행한다.종묘제례는 각 계절의 첫달과 음력 12월에 좋은 날을 정하여 일년에 다섯번 지냈고, 영녕전에서는 봄, 가을에 두 번 봉행하였다.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">지금은 매년 5월 첫째 일요일 오전에 영녕전, 오후에 정전에서 "전주이씨대동종약원" 주관으로 각각 봉행하고 있다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘제례는 중요무형문화재 제56호로 지정되어 있으며, 종묘제례악과 함께 2001년 5월에 유네스코"인류 구전 및 무형유산걸작"으로 등재되었다</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">※종묘제례악(宗廟祭禮樂)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘제례악은 악기(樂), 노래(歌</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN><STRONG><FONT color=#000000><SPAN>, 춤(舞)을 갖추고 종묘제례 의식에 맞추어 연행하는 음악이다.악기의 연주에 맞추어 돌아가신 왕의 공덕을 기리는 노래를 부르며 제례의식을 위한 춤을 춘다</SPAN>. </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘제례악은 엄숙함과 장엄미가 돋보이는 음악으로 역사적, 예술적 가치가 매우 크며 동양에서도 드물게 남아있는 고전음악이다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">※일 무(佾 舞)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘제례 때 줄을 지어 추는 춤을 일무(佾舞)라 하는데 부드러움과 힘참이 절묘하게 조화를 이루고 있다. 조선시대 종묘제례악에서는 6일무를 추다가 고종이 황제위에 오른이후 8일무를 추었다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">일무는 문덕(文德)을 칭송하는 문무(文舞)와 무공을 칭송하는 무무(武舞)로 구분된다. 문무는 정적이면서도 부드러운 춤이고, 무무는 목검과 목창을 들고 강하고 힘차게 추는 춤이다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 616px; FLOAT: none; HEIGHT: 332px; CLEAR: none" id=A_117700414FDEC7BC033A3B class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/117700414FDEC7BC03" width=1024 height=344 actualwidth="1024" id="A_117700414FDEC7BC033A3B"/></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">공 신&nbsp;당&nbsp;: 功 臣 堂</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">조선왕조 때 공로가 큰 신하들의 위패를 모시고 제사를 지내던 곳이다.&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">공신당 앞에는 각 임금때 공신이었던 신하들의 이름이 적힌 안내판이 놓여 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 616px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_135EBE414FDEC7BD2E0A5B class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/135EBE414FDEC7BD2E" width=1024 height=333 actualwidth="1024" id="A_135EBE414FDEC7BD2E0A5B"/></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">칠&nbsp;사&nbsp;당 : 七 祀&nbsp;堂</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">칠사당은 토속신앙과 유교 사상이 합쳐진 사당이다. 왕실과 궁궐의 모든 일과 만백성의 생활이 아무 탈 없이 잘 풀리도록 봄, 여름, 가을, 겨울의 운행과 관계되는 신들에게 제사를 들인다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P style="TEXT-ALIGN: left"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><SPAN><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 611px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_197432414FDEC7BE0AC63F class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/197432414FDEC7BE0A" width=1024 height=318 actualwidth="1024" id="A_197432414FDEC7BE0AC63F"/></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> 감&nbsp;실 : 龕&nbsp;&nbsp;室</SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">정전과 영녕전 신실 북쪽 벽에는 왕과 왕비의 신주를 모신 감실(龕室)이 있다. 각 감실 주위에는 사방과 천정에 황색의 휘장을 둘렀으며, 전면에는 따로 황색의 휘장을 쳐서 마치 생전의 침상과 같이 꾸몄다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">각 감실 사이에는 발을 내려뜨려 구획을 나누었다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">감실 앞에는 주렴(珠簾:발)을 내렸으며 감실 위에는 집 모형의 닫집을 설치하고 구름과 연꽃을 조각하여 천상의 세계를 나타냈다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">밤나무로 만든 신주는 각 감실 중앙 뒤쪽의 신주장(神主欌)에 모셨는데 왕의 신주는 서쪽에, 왕비는 동쪽에 모셨다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN></SPAN>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 629px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_1172D5414FDEC7BF0D23E8 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1172D5414FDEC7BF0D" width=1024 height=312 actualwidth="1024" id="A_1172D5414FDEC7BF0D23E8"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">월대</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">에서 제례를 올리는 모습</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">제관과 집례관들은 월대에 도열하여 제례를 행한다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">정전 봉안 신위(正殿 奉安 神位)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">현재 정전에는 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">제1실인 서쪽 첫 번째 칸에 태조, </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">다음 칸부터 차례로 태종(3대), 세종(4대), 세조(7대), 성종(9대), 중종(11대), 선조(14대), 인조(16대), 효종(17대), 현종(18대)숙종(19대), 영조(21대), 정조(22대), 순조(23대), 문조(익종,추존), 현종(24대), 철종(25대), 고종(26대), 순종(27데)과 각 왕의 비(妃)를 합쳐 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">모두 49위의 시주가 19감실에 모셔져 있다.&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><FONT color=#000000><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">월대와 &nbsp;계단</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG style="WIDTH: 611px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_16684E464FDEC7C2043E48 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/16684E464FDEC7C204" width=1024 height=316 actualwidth="1024" id="A_16684E464FDEC7C2043E48"/></SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><STRONG></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">계단--혼령은 하늘나라에 계시기 때문임</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">정전과 영녕전 앞에 넓게 펼쳐져 있는 대를 월대라하고 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">월대가 있는 공간을 묘정(廟庭)이라 부른다.&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">월대는 상월대와 하월대로 구분되어 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">정전과 영녕전 건물은 상월대 북쪽의 기단 위에 서 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">상월대와 하월대 사이에는 계단이 3벌 있다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">가운데 계단을 태계(泰階),</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">동쪽의 계단을 동계(東階)혹은 조계(&#38460;階), </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">서쪽의 계단을 서계(西階)라 한다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">태계는 조상신을 위해 마련했고, </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">동계는 제관이 건물에 오를때, </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">서계는 망료례를 행하기 위해 내려 올때 사용한다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">상월대에 이르는 계단과 동월대 계단 소맷돌(돌계단 난간)에는 </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘가 "천상의 공간임을 암시하는 구름 무늬가 새겨져 있다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 609px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_165EBD464FDEC7C3173C9E class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/165EBD464FDEC7C317" width=1024 height=342 actualwidth="1024" id="A_165EBD464FDEC7C3173C9E"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">★ː영 녕 전(永 寧 殿)</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 616px; FLOAT: none; HEIGHT: 329px; CLEAR: none" id=A_204BE7464FDEC7C43F6271 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/204BE7464FDEC7C43F" width=1024 height=365 actualwidth="1024" id="A_204BE7464FDEC7C43F6271"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">영녕전(永寧殿) 전경</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG style="WIDTH: 591px; FLOAT: none; HEIGHT: 302px; CLEAR: none" id=A_165D4E464FDEC7C61B7808 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/165D4E464FDEC7C61B" width=1024 height=308 actualwidth="1024" id="A_165D4E464FDEC7C61B7808"/></SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp; 영녕전은 왕실 신주를 모신 별묘</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">영녕전의 영녕(永寧)의 뜻은 "왕실의 조상과 자손이 함께 길이 평안하라"는 뜻을 담고 있다. 영녕전은 신주를 정전에서 옮겨 왔다는 뜻에서 조묘(&#31079;廟)라고도 한다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">1421년(세종3)에 정종의 신주를 정전에 모시며 정전의 신실이 부족하자 정전에 모시고 있던 신주를 다른 곳에 모시기 위해 새로 지은 별묘이다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">영녕전의 가운데 4칸은 태조의 4대 조상인 목조, 익조, 도조, 환조와 비를 모신 곳으로 다른 협실보다 지붕이 높다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">좌우의 협실 각각 6칸에는 정전에서 옮겨 온 왕과 왕비 및 추존한 왕과 왕비의 신주를 모시고 있다. 내부 공간은 트여 있으나 가운데 4칸과 좌우 협실 사이는 벽을 두어 구분 하였다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG style="WIDTH: 637px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_164C7E464FDEC7C9414102 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/164C7E464FDEC7C941" width=1024 height=328 actualwidth="1024" id="A_164C7E464FDEC7C9414102"/></SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">영&nbsp; 녕&nbsp; 전&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 전 경 (2)</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">※왕의 호칭:자(字). 휘(諱). 시호(諡號). 묘호(廟號). 능호(陵號)</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">조선시대의 왕은 많은 호칭을 갖게 된다. 왕은 태어날 때 이름을 갖지 않고 적장자로 태어나면 원자(元子)라고 부른다. 자라면서 관례를 행하면 자(字)를 받고, 세자에 책봉될 때 이름인 휘(諱)를 받는다. 왕이 승하하면 그의 일생을 평가하고 공덕을 기리기 위해 시호(諡號)를 짓는다. 궁궐에서 3년상을 지내고 신주를 종묘에 모실 때 새로 등극한 왕과 대신들이 정하는 이름이 묘호(廟號)이다. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">예를 들어 태조, 태종, 세종, 정조 등은 모두 묘호이다. 왕이 묻힌 무덤은 능(陵)이라 한다.태조의 능호는 건원릉(健元陵)이고 세종의 능호는 영릉(英陵)이다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#000000><STRONG><IMG style="WIDTH: 618px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_141F44424FDEC7CA1B7298 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/141F44424FDEC7CA1B" width=1024 height=344 actualwidth="1024" id="A_141F44424FDEC7CA1B7298"/></FONT></SPAN></P></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">신로와 부알 판위(神路와 &#31060;謁 版位)</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">★ː신로(神路):&nbsp; 검은색 돌이 밖힌 곳은 혼백이 다니는 길로 神路라고 불리는 이 길은 제사때 조상신들이&nbsp;이 길로 들어 온다고 하여 함부로 밟지 않았다. 정전을 바라보고 있는 문이 바로 "남신문"인데 혼백이 출입하는 곳이라 하여 사람의 출입은 금지 하엿다.&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">★ː 부알판위(&#31060;謁版位): 종묘 정전 남문에서 정전으로 들어가는 신로 중간쯤 되는 곳의 동쪽에 부알판위가 있다. 전돌로 만든 사각형의 부알판위는 삼년상을 치른 왕이나 왕후의 신주를 궁궐에서 종묘 정전으로 옮겨 모시는 부묘제(&#31060;廟祭)를 할때 신주를 놓던 곳이다.</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">이때 정전에 봉안된 태조 이하 모든 왕과 왕비의 신주들을&nbsp; 신주장 앞에 있는 신탑(神榻)에 모셔놓고 고하는 의식을 행한다.&nbsp; ※ː학생들과 해설사가 서있는 곳이 부알판위이다</SPAN>.</FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 617px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_112C56424FDEC7CB045EBE class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/112C56424FDEC7CB04" width=1024 height=332 actualwidth="1024" id="A_112C56424FDEC7CB045EBE"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">판&nbsp;&nbsp;&nbsp; 위</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>영녕전 봉안 신위</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>영녕전에는 </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>중앙의 각 신실에 태조의 4대조상인 목조, 익조, 도조, 환조와 왕비들의 신주를 모셨으며, </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>서협실에는 정종(2대), 문종(5대), 단종(6대), 덕종(추존), 예종(8대), 인종(12대),&nbsp; 동협실에는 명종(13대), 원종(추존), 경종(20대), 진종(추존), 장조(추존)영왕과 각 왕의 비(妃)를 합쳐 모두 16감실에 모셔져 있다.</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>★ 신 주(神 主)</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>유교에서 죽음은 혼령이 몸에서 떠나는 것이라 생각했다. </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>몸을 떠난 혼령이 의지할 수 있도록 나무로 만든 상징물이 바로 신주이다 </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>"신주단지 모시듯 한다"는 말에서 알수 있듯 매우 신성시 하였다.</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">따라서 죽은 조상은 생전과 다름없이 존재하며 후손의 길흉화복(吉凶禍福)까지도 주재(主宰)한다고 믿었다. </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">그래서 잘 섬겨야 했는데 그 구체적인 방법이 제사(祭祀)다.&nbsp; </SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">신주는 고인의 영혼(靈魂)을 상징할 수 있는 물건이다.&nbsp; 그러니 신주(神主)는 죽은이의 상징인 샘이다.</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>종묘 신주는 위면이 둥글고 아랫면이 네모난 직육면체로 혼이 드나드는 규(竅)라는 구멍을 내었고 신주 앞면에는 왕의 묘호(廟號), 시호(諡號), 존호(尊號) 등을 세로로 썼다. </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 623px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_2016AB424FDEC7CB2ECA93 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2016AB424FDEC7CB2E" width=1024 height=338 actualwidth="1024" id="A_2016AB424FDEC7CB2ECA93"/></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT color=#000000><STRONG>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" color=#000000>영녕전과 서문</FONT></SPAN></STRONG></FONT></P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 635px; FLOAT: none; CLEAR: none" id=A_121633424FDEC7CC2E72D9 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/121633424FDEC7CC2E" width=1024 height=1173 actualwidth="1024" id="A_121633424FDEC7CC2E72D9"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">종묘 제례용 술통</SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 630px; FLOAT: none; HEIGHT: 343px; CLEAR: none" id=A_201568424FDEC7CD300CCF class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/201568424FDEC7CD30" width=1024 height=352 actualwidth="1024" id="A_201568424FDEC7CD300CCF"/></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>종묘의 신실 양쪽에는 창고와 부속실이 있는데 부속실에 있는 어보(御寶)</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P>

<P><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></SPAN></STRONG></P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2.&nbsp; 사&nbsp;&nbsp; 직&nbsp;&nbsp; 단(社&nbsp;&nbsp; 稷&nbsp;&nbsp; 壇) </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 서울시 종로구 사직동</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>사직단[(社稷壇)</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>태사(太社)와 태직(太稷)]은 &nbsp;조선시대에 &nbsp;임금이&nbsp;농사의 풍년을 기원하며&nbsp;토지의 신(神)인 사(社)와 곡식의 신인 직(稷)에게 제사를 지내던 곳이다. </FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#000000>조선 태조가 도읍을 정하고 고려의 제도를 따라 좌묘우사(左廟右社)의 예법에 따라 궁궐의 정궁인 경복궁 &nbsp;동쪽에는 왕실의 사당(祠堂)인 종묘(宗廟)를, 서쪽에는 사직단(社稷壇)을 배치 하였다.</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 617px; FLOAT: none; HEIGHT: 1167px; CLEAR: none" id=A_1805CD4D4FDECFFE198348 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1805CD4D4FDECFFE19" width=1024 height=1190 actualwidth="1024" id="A_1805CD4D4FDECFFE198348"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG></STRONG></P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><STRONG><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></STRONG></P></SPAN>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 636px; FLOAT: none; HEIGHT: 448px; CLEAR: none" id=A_1563B53F4FDECC3D2C1AE3 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1563B53F4FDECC3D2C" width=740 height=452 actualwidth="740" id="A_1563B53F4FDECC3D2C1AE3"/></FONT></STRONG></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN></FONT></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: left"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;사 직 단&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">

<P style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><IMG style="WIDTH: 619px; FLOAT: none; HEIGHT: 335px; CLEAR: none" id=A_1763A73F4FDECC3E2941F2 class=txc-image border=0 hspace=1 vspace=1 src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/1763A73F4FDECC3E29" width=1024 height=373 actualwidth="1024" id="A_1763A73F4FDECC3E2941F2"/></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt">

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"></SPAN>&nbsp;</P>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">사직단 홍살문</SPAN></SPAN></P></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>

<P><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>

<P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>