<P>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=790>

<TBODY>

<TR vAlign=top>

<TD>

<TABLE class=nomal1Table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=595>

<TBODY>

<TR>

<TD rowSpan=2 width=25><BR>&nbsp; </TD>

<TD align=middle><LINK rel=stylesheet type=text/css href="/main.css"><XSCRIPT language=xxxxJavaScript type="text/xxxxJavaScript"><!--

function MM_preloadImages() { //v3.0

var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();

var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)

if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}

}

function MM_swapImgRestore() { //v3.0

var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;

}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01

var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {

d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}

if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];

for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);

if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;

}

function MM_swapImage() { //v3.0

var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)

if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}

}

//--></XSCRIPT>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=580>

<TBODY>

<TR>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=15>&nbsp;</TD>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD height=30 width=105></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_02.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_03.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_04.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_05.html"></A></TD></TR>

<TR>

<TD>&nbsp;</TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_06.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_07.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_08.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_09.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_10.html"></A></TD></TR></TBODY></TABLE>

<P><a href="javascript:checkVirus('grpid%3D1GzI8%26fldid%3D9BEv%26dataid%3D927%26fileid%3D1%26regdt%3D20111125171815&url=http%3A%2F%2Fcfile279.uf.daum.net%2Fattach%2F196D36414ECF4F1629976B')"><img src="https://t1.daumcdn.net/daumtop_deco/icon/icon.hanmail.net/editor/p_word_s.gif?rv=1.0.1" border="0" alt="첨부파일" class="vam"/> 조종암.docx</a></P>

<P>&nbsp;</P></TD></TR>

<TR>

<TD><BR>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD height=30 width=105></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_11.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_12.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_13.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_14.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_15.html"></A></TD></TR>

<TR>

<TD>&nbsp;</TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_16.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_17.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_18.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_19.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_20.html"></A></TD></TR>

<TR>

<TD>&nbsp;</TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_21.html"></A></TD>

<TD height=30><A href="http://gpc.or.kr/06/01_22.html"></A></TD>

<TD height=30>&nbsp;</TD>

<TD height=30>&nbsp;</TD>

<TD height=30>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#cccccc>

<TBODY>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD width=200><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_01.jpg" width=200 height=139></TD>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">경기도지정문화재명 : 조종암<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">지정번호 :</SPAN><FONT color=#cc0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">기념물 제 28호</SPAN><FONT color=#cc0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">지정일 : '75.9.5</SPAN><FONT color=#cc0000><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> <BR></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">관리인 : 왕종락<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">전화번호 :585-1281<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><B><FONT color=#333333>¤</FONT></B> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">소재지 : 하면 대보리 176-1</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT color=#333333>&nbsp;</FONT></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD width=200><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_02.jpg" width=200 height=157></TD>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">병자호란의 차욕을 씻고 자주 독립의 의지를 다지기 위하여 조성된 제단으로 일제하에서도 은밀히 유림들이 모여 국권을 회복하고 독립을 쟁취하기 위하여 제향을 빌미로 하여 모임을 가진 곳이다.<BR>조종암은 조선 숙종 10년(1684)에 우암 송시열 선생이 당시 가평군수인 충담 이제두 공에게 명나라 마지막 황제 의종(1627~1644)의 어필인 "思無邪"를 직접 模本하고, 또 효종(1649~1659)의 "日暮途遠 至痛在心"이라는 문구를 써서 보내며, 이를 근엄한 장소를 골라 새기도록 부탁하였다. 이에 이제두, 허격, 백해명 등이 힘을 합하여 위 글귀와 선조의 어필인 "萬折必東 再造藩邦" 등 암각문을 새기고 제사를 지낸데서 비롯되었다. </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT color=#333333>&nbsp;</FONT></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD height=287 vAlign=top width=200><FONT color=#ffffff><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_03.jpg" width=200 height=287></FONT></TD>

<TD vAlign=top>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">조종암 정면 좌측 암벽에 새겨져 있으며 글자의 크기는 대략 31*47㎝정도로 명나라 의종 어필이라고하며 김상헌이 심양에 인질로 가 있을때 가지고 온 것이라 함. <BR><BR></SPAN><FONT color=#3333ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">思無邪 (사무사)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> : 생각에 사특함이 없음</SPAN> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD width=200><FONT color=#ffffff><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_04.jpg" width=200 height=147></FONT></TD>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">사무사 각자가 있는 하단 우측에 새겨져 있으며 "萬折必東" 부분은 대략 22×44㎝, "再造藩邦" 부분은 대략 62×79㎝ 정도로 선조의 어필이라고 함.<BR><BR></SPAN><FONT color=#3333ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">萬折必東再造藩邦 (만절필동재조번방)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> : 일만번 꺾이어도 반드시 동쪽으로 흐르거니 명나라 군대가 왜적을 물리치고 우리나라를 다시 찾아 주었네</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD width=200><FONT color=#ffffff><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_05.jpg" width=200 height=253></FONT></TD>

<TD vAlign=top><BR>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

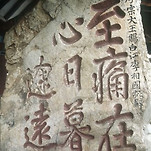

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">"萬折必"가 각자되어 있는 하단에 새겨져 있음.<BR><BR></SPAN><FONT color=#3366ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">日暮途遠至痛在心 (일모도원지통재심)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"> : 효종8년 영중추부사 이경여가 죽음을 앞두고 차자(간단한 형식의 상소문)을 올렸는데 효종이 비답한 글 중 " 진실로 가슴에 심한 한(삼전도의 치욕)이 서려 있는데 날은 저물고 갈길이 먼 것(북벌계획) 같은 생각이 든다. 어찌 슬픈 일이 아니겠는가" </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD width=200><FONT color=#ffffff><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_06.jpg" width=200 height=130></FONT></TD>

<TD><FONT color=#ffffff>&nbsp;</FONT>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">萬折必東 각자 우측상단에 자로 새겨져 있으며 선조의 친손인 <BR>랑선군 이오가 새겼다고 함.<BR><BR></SPAN><FONT color=#3333ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">朝宗岩 (조종암) </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">: 조종이란 말은 여러 강물이 바다에 흘러 들어가 모인다는 뜻이며, 또다른 의미로 제후가 천자를 알현 하는 것을 뜻하기도 하고 또는 崇明排淸의 장소로 조성된 바위라고도 함 </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR bgColor=#ffffff>

<TD><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2F06%2F01%2F05_07.jpg" width=200 height=131></TD>

<TD>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TBODY>

<TR>

<TD width=10>&nbsp;</TD>

<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">조종암으로 올라가는 맨 아래쪽 우측에 전자로 새겨져 있으며 1824년 화서 이항로가 비 아래 정자를 지을 계획으로 그 건너편에 집을 짓고 기거하였으나 끝내 정자를 짓지 못함.<BR><BR>고종 11년(1874)에 유중교, 이희식, 유기은, 이광규 등이 참배한 후 화서선생이 정자를 지으려고 하였던 바위에 "</SPAN><FONT color=#3366ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">見心亭 (견심정)</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">"이라 새김</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

<P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE><BR>

<P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>

<TR>

<TD colSpan=2><IMG src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fgpc.or.kr%2Fimages%2Funder.gif" width=780 height=50></TD></TR></TBODY></TABLE>

<P></P></TR></TBODY></P>

<!-- -->