<p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">2015년 9월 1일 불날 (음 7.19)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"첫 주,&nbsp;밥 선생님이 누구세요?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">며칠 전 다하지가 물었다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">개학 첫 주는&nbsp;천지인이 네 개 모둠이&nbsp;하루씩 돌아가며 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">밥선생을 도우며 밥 공부를 하기로 했단다.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">허걱! 난데...</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">오래(!) 살다보니 내가 누구에게 '밥'을 가르치는 날도 오는구나. &nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">참으로 기이한 경험을 하게 생겼도다. 거 참...</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">밥상 모임에서 가장&nbsp;중심에 둔 2학기&nbsp;천지인 밥상은 </span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">바로&nbsp;</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">'자립(自立)'이다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">자립의 반대는 '기대기' 또는 '묻어가기'. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">천지인 아이들이 아직은&nbsp;연습이 부족하다는 데 뜻을 함께 했다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">쌀을 세제로 씻는 줄 알고있고,&nbsp;안 자른 미역으로&nbsp;바로 국을 끓인다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">팽이버섯은 한 결씩&nbsp;찢은 후에 밑둥을 다시 하나하나 칼로 자른다.</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">지금까지 엄마들의&nbsp;정성과 사랑으로 천지인 밥상을 꾸려갔다면</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이제는&nbsp;아이들 스스로 설 수 있게 도와주는 역할을 맡는 것이다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">어쩌면 더 어려울 수도 있겠다. 그러니 좋은 공부가 되겠지.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">첫 날이다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬, 은성, 이령, 인, 은혁이와 함께다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아이들이 귀교한 일요일엔 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은새 생일이라고&nbsp;</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이가 미역국을 끓이고, </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">내가 집에서 짜장밥 소스를 볶아갔다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">미역국이 제법 포스가 있다. 그런데 뭔가 허전.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아하! 마늘을&nbsp;찧어 넣고, 간 좀 더 하고, 들깨까루 풀어 완성. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">본디 집에서 돌아 온 날엔 (미리&nbsp;잘 먹여서 보내시나?) </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아이들이 밥을 잘 먹지않는다는 통념을 깨고</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">제비 새끼들처럼&nbsp;재잘재잘하며 잘 먹어주었다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아침은 황태 두부국 레시피만 주고 갔는데&nbsp;인이가 끓였단다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">바닥에 조금 남아있어 맛을 보니 오호! 제법이다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(이걸로 오후에 두더지와 바람별이&nbsp;감탄하시며 소주 안주 하셨단다.)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"># 고춧잎 나물 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬인 눈이 퉁퉁 부어있다. 컨디션이 썩 좋아보이지 않는다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">틈만 나면 어딘가에 앉아있으려고 한다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">심지어는 김치 냉장고 위에까지. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이가 고춧잎을 데쳤다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">예전에 시래기 데칠 때의 신공을 발휘해 보라 했다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">출근길 함박꽃이 알려준 대로 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">팔팔 끓으면 고춧잎을 넣고 바로 불을 끄라고 했다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">소금은 왜 넣는지 알려주니 다들 신기해 한다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이는 매뉴얼대로 잘 하는 아이다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">살짜쿵 데친 고춧잎을 찬물에 바로 식히라고 했는데</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">다른 일 하다 얼핏 보니 한 주먹밖에 되지 않는다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"찬아, 그게 다야?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"네."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">어쩔끄나. 진짜 한 주먹밖에 안 된다.&nbsp;</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">넉넉히 산다고 샀는데...</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"다른 반찬 하나 더 할까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"글쎄요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"인아, 아무래도 부족하지 않겠냐?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"아녜요. 그냥 다른 반찬 먹어요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"음... 안 되겠다. 양을 늘리자!"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">조림용으로 비축해 놓은 두부 두 모를 으깼다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">인이랑 쑥덕쑥덕해서 대충 양을 늘렸다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">들기름과 소금 넣고 버물버물.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">함박꽃이 마늘은 넣지 말랬는데 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">두부까지 더하니 맛이 너무 심심해서 조금만 넣었다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">그러고보니 인이 손가락이 길고 가늘다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">나물 무치기에 딱 좋은 손일세. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">행여 양이 줄까봐 간도 눈꼽만큼씩만 봤다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">둘이 마주보고 히죽히죽. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">인이가 달려나가 장독 뚜껑 하나 들고 온다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이쁘게 세팅까지 완료!</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"># 호박잎 감자 된장찌개 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">지난 봄에&nbsp;천지인 데리고 바람별.서로별이 &nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">텃밭에 구덩이에 거름 넣고 모종을 심었었다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">풀 땜에 잘 될까 싶었는데&nbsp;꽤 주렁주렁 굴러 다닌다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">예초기 아빠들 덕에&nbsp;</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">호박넝쿨이 </span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">백 미터 밖에서도 보인다. </span></p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">호</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">박잎 넉넉히 끊고, </span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">큼지막한 놈으로 호박도 한 덩이 뚝.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p></span><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">감자는 작은별네서 보관하시던 걸&nbsp;보내주셨다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은성.은혁 형제가 칼질을 맡았다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">호박 깍뚝썰기하라니 대략난감.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(둥근 걸&nbsp;네모로 썰라하면 아이들이 대개 이런 반응)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">시범 한 번 보이니 나를 神 보듯 한다. ㅋㅋ</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은성에게 고추 어슷썰기 하라니까 갸우뚱 하더니 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">칼을&nbsp;옆으로 눕혀 고추 껍질을 벗기듯 깨작깨작.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">곁에 있던 이령이가 폭소를 터뜨린다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">된장은 은혁이가 풀었다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">형하고&nbsp;얼굴이 점점 닮아간다고 했더니 피식 웃는다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">짜식, 시크하긴. 여전히 수박색 츄리닝 윗도리를 입고 있다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"은혁아, 된장 이겨넣을&nbsp;체 가져 와."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"네? (냄비 들고) 이거요? (소쿠리 들고) 이거요?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">보다 못한 형님 한 마디, </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"야! 거기 그물같이 생긴 거 있잖아."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이는&nbsp;홍일점 역할을 야무지게 한다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">오빠 동생들이 놓친 거, 헤매는 거 소리없이 해치운다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">곁에 있으니 참말로 든든하다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">호박잎은&nbsp;싹싹 비벼서 씻으라고 했더니 다들, &nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"왜요?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"안 그럼 뻐시대."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"........???"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"뻣뻣해서 못 먹는다고."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"아아!"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">나도 순천 와서 첨 배운 말인데&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">요놈들은 순천 토박이들 아닌가배?&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">정겨운 사투리가 점점 사라져 감을 느낀다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아쉽다. 사투리가 월매나 귄있는디... &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">뻐신 호박잎 비비던&nbsp;인이가 멋쩍은 표정으로 다가온다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"찢어졌어요. ㅠㅠ"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">어차피 찢어서도 넣으니 괜찮다 했다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">아 참! 우리 엄마가 고추장을 살짝 풀라고 하셨지. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"얘들아, 고추장 좀 가져 와."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"안 돼요. 고추장 넣지 마요. 맛이 진짜 이상해요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">맛을 보니 정말 묘한 맛이 났다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"저희가 이런 고추장 먹고 살았어요. 흑흑흑!"</span></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">중간에 뭐가 들어가 맛이 변한 모양이다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">조금밖에 남지 않았으니 멸치조림 등을 해야겠다. &nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">과장된 엄살 액션으로 결국 고춧가루 넣는 걸로 타협.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">다함께 '간' 모심. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬인 낙천주의자 (괜찮은데요?) </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은성인 짠돌이 (싱거워요. 제가 원래 짜게 먹어요.)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은혁이와 인이는 절대미각 (싱거워요. 된장 더 넣어요.) </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이는 차도녀</span><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(냄새 난다고&nbsp;간을 안 봤다.)로 밝혀짐. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"이대로 내가면 될까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"네에~"</span></p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><p><br></p><p><br></p></span><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">#밥</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">한 번도 밥을 해 보지 않았다는 은혁이가 맡았다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">내가 보기에 밥물이 약간 적은듯 했다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"괜찮을까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"네, 괜찮을 것 같아요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"너 밥 망치면 책임져야 돼."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"네? 네..."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">밥이 어찌 되었을까?&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">펄팩 그 자체! 고슬고슬 쫀득쫀득.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은혁이가 숨은 고수일세.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이렇게&nbsp;첫 날 점심을 차려냈다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><img class="txc-emo" src="http://i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_15.gif?v=2" border="0"></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">오후 5시에 다시 모여 저녁 준비. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"># 김치찜 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이가 메인 쉐프다. 은성인 보조. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은새가 엄청 좋아하는 반찬이란다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">잘 익은 김장김치(아이들이 정말 좋아한다)를 꺼낸다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"이거면 되지 않을까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"(단호하게) 아뇨! 더 해야 해요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이가&nbsp;한&nbsp;포기를 더 꺼낸다. 과연 큰 손 문이령!</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(이령이가 옳았다.&nbsp;모자라서 나중에 오신 두더지는 멸치만 드셨다.)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">김치찜은 기다림의 반찬이라고 했더니,</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은성이가 한숨을 쉰다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"정말 그러네요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">옆에 지키고 앉아 계속 물을 부어준다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">멸치 듬뿍 넣고 (여수 김준호 아저씨 멸친데 진짜 맛있다)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">중약불에 계속 약 다리듯 고아야 한다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">그렇게 완성된 김치찜은 모두를 개운함의 세계로 안내했다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">이령이의 프로 정신에 박수를 보낸다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(바닥에 약간 탄 게 있었는데 아주 괴로워했다)</span></p><p><br></p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><p><br></p><p><br></p></span><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"># 달걀찜&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이와 은혁이가 자청.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">달나무 농장에서 매 주 두 판(60알)씩 공급 받기로 했다.</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이가 달걀을 풀고 물을 맞추는 동안, </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">은혁인 새우젓을 다졌다.&nbsp;신기해 했다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">당근, 양파 다지기도 배워서 처음 해 보았다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">(처음에 당근을 동그라미로 잘라 다지는데 애 먹었다)</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><p>"야, 조은혁! 너 아까 달걀 껍데기 빠뜨렸지?"</p><p>찬이가 새끼 손톱만한 건더기를 건져 올린다. </p><p>양이 모자라 은혁이더러 다섯 알&nbsp;더 넣으랄 때 생긴 일. </p><p><br></p><p>은혁이 달걀 풀라고 했더니 숟가락으로 왕복 젓기만 하길래, </p><p>"그러다간 너 졸업할 때까지도 안 풀어져.&nbsp;거품기를 써."</p><p>"그런 게 있어요?"</p><p>코 앞에 갖다주니 엄청 신기해 한다. &nbsp;</p></span><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이가 중탕 준비를 하는데,</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">밖에서 아이들이 배고프다고 아우성인데다가</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">합창 시작 전에 밥모심을 마쳐야 하는 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">민들레, 신난다, 봉봉, 다하지, 연두가 계셔 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">긴급히 중탕에서 직화로 급변침.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이가 껄껄 웃는다.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"이게 될까요? 안 탈까요?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"약불에 계속 저으면 돼."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">매뉴얼대로 진짜 성실하게 젓는다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">몽글몽글 달걀이 뭉치기 시작한다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">간이 딱 맞다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">다진 새우젓만 넣고 약간 싱거워서 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">찬이와 은혁이가 상의 끝에 소금을 추가했단다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">달걀찜인듯 스크램블 에그인듯한 반찬도 완성. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"># 김구이 </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"김을 그냥 구워서 간장에 낼까, 들기름 발라 구울까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">모두가 그냥 굽자고 한다. </span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"어떤 게 맛있는데?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"들기름 바른거요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"그러면 어떻게 할까?"</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"그냥 구워요."</span></p><p><span style="font-family: Batang,바탕,serif; font-size: 11pt;">"..................."</span></p><p><br></p><p>이 때다. </p><p><br></p><p>"제가 들기름 발라 구울게요."</p><p><br></p><p>인이다. </p><p>(아, 이뻐! 궁딩이 토닥토닥)</p><p>한 장 한 장 들기름 바르고 소금 쳐서 </p><p>후라이팬에 구워냈다. 무려 50장. </p><p><br></p><p>"50장 이거 저녁에 다 먹을 수 있을까?"</p><p>"다 먹을 수 있어요!&nbsp;(아까 이령이처럼 단호)"</p><p><br></p><p>"들기름은 타면 안 돼. 발암물질인 벤조피렌이 나와."</p><p>"오~ 제니스 유식한데요?"</p><p>이령이가 날 놀린다. </p><p><br></p><p>첫 장을 시식한 찬이가&nbsp;씨익 웃는다. </p><p>"맛있긴 맛있네요."</p><p><br></p><p>양은 어땠을까? &nbsp;</p><p>인이가 옳았다. </p><p>남으면 눅눅해 질까봐 몰래 빼서 밀폐용기에&nbsp;담아뒀는데 </p><p>결국 내 손으로 들고나와 다 비웠다. &nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p>이렇게 저녁을 차렸다. </p><p><br></p><p><img class="txc-emo" src="//i1.daumcdn.net/deco/contents/emoticon/etc_15.gif?v=2" border="0"></p><p><br></p><p>합창 개학이었다. </p><p>반가운 얼굴들과 노래 부르며 </p><p>내내 아이들 얼굴이 떠올랐다. </p><p><br></p><p>오늘 크게 배웠다.&nbsp;</p><p><br></p><p>'양에 대해서만큼은 아이들이 무조건 옳다.'</p><p><br></p><p>내일이 기대된다. </p></span><p><br></p>

<!-- -->

카페 게시글

말씀과 밥의 집

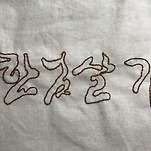

천지인 밥상 - 찬. 은성. 이령. 인. 은혁이 편

제니스

추천 0

조회 113

15.09.02 23:56

댓글 0

다음검색